一个看起来五彩缤纷、只有黄豆大小的“磁力珠”,如果不慎当“糖豆”误食,珠子随着小肠蠕动向下运动,珠子与珠子间便会在肠道里不停挤压,很容易造成肠梗阻或肠穿孔,严重时甚至会造成腹腔的重症感染,危及生命。

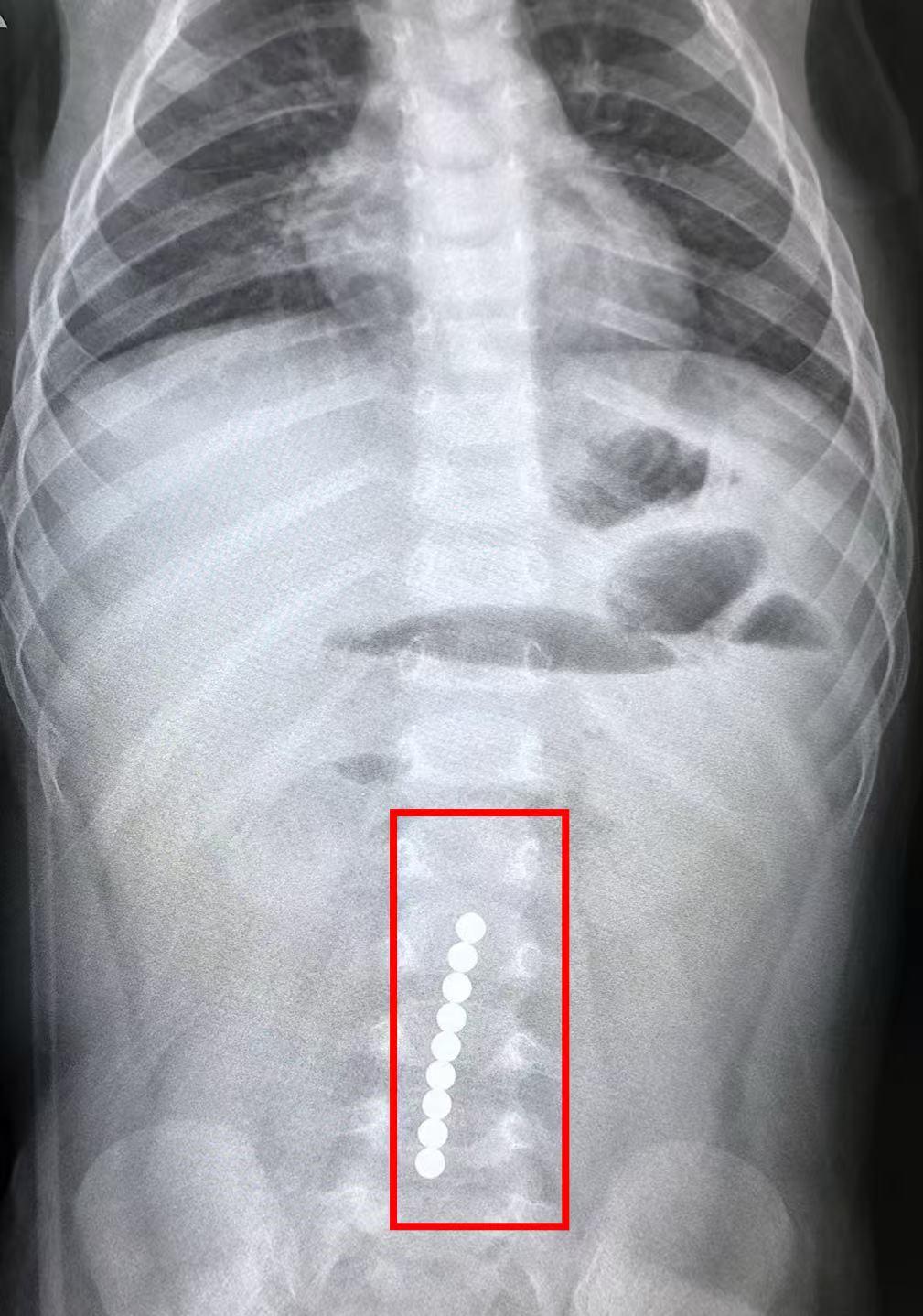

近日,我科收了一位1岁左右男宝宝因呕吐、发热、腹胀入院,家长回忆三天前他曾玩过姐姐的磁力珠。拍片发现腹中有9颗磁珠,已造成肠道穿孔、感染,紧急开腹手术取出了磁力珠,经过一周的治疗,脱离了生命危险。磁力珠虽小,却极具杀伤力。

X线显影在肠道的磁力珠

磁力珠的危害性

磁力珠(又叫磁力球、巴克球)是一种高强磁性的小型玩具,为金属珠状,直径约3~5mm,广泛用于拼装造型和手部解压。

一般只针对年纪在14岁以上的孩子使用,要说可玩性和益智性确实挺高。但是它颜色鲜艳,质地光滑,很容易吸引好奇的孩子放进嘴里。它的可怕之处在于强磁性+多个进入体内。

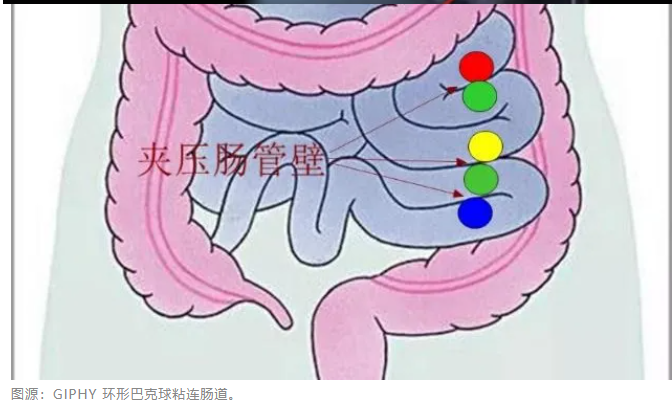

多颗磁珠在肠道内相互吸引:它们可以跨越肠壁“互相吸引”,就像夹住了一层肠子,时间一长就会导致肠梗阻、肠穿孔等严重并发症。

误吞初期无明显症状:很多孩子吞下后,没有呕吐、腹痛等表现,等到发热、腹胀、呕吐才发现,可能已为时已晚。

X光检查可见磁珠聚集:常呈“项链状”或“串珠状”,提示多个磁珠在体内“拉扯肠壁”。

环形磁力珠粘连肠道

二、如何预防孩子误吞磁力珠?

误吞事件大多“防不胜防”,但做好以下三件事,就能大大降低风险:

✅ 1. 杜绝磁力珠进入孩子的生活空间

家中有婴幼儿,禁止购买或使用磁力珠类玩具。

有年龄大的孩子使用磁力珠,请专人管理、玩完收好,不可遗落地面或角落,不要让小宝宝有机会接触。

✅ 2. 提高看护警觉,尤其是1-3岁阶段

这个年龄段的孩子喜欢“嘴巴探索”,跟“口欲期”有关,口欲期是指宝宝依靠嘴来认识世界的时期,无论是金属还是塑料,对宝宝来说都是新奇的,都会有想放嘴里尝一尝的冲动。家中物品要定期排查,硬币、纽扣电池、磁力珠、小零件等都应清理干净。

✅ 3. 向家人普及误吞风险

误吞事件往往发生在爷爷奶奶、保姆或哥哥姐姐看护时,务必让所有家庭成员明白磁力珠的风险。可通过观看真实案例视频、医院警示短片等方式增强直观印象。

三、如果孩子误吞磁力珠,家长该怎么办?

一旦发现孩子吞下磁力珠,千万不要侥幸等待!

✅ 正确应对方法:

1.不论孩子是否有症状,只要吞入多个磁力珠,立即送医院就诊!说明可能吞入磁力珠时间、数量及有无症状。

2.禁止进食和饮水,防止肠道进一步蠕动造成珠子位移。

3.保留或拍照磁力珠包装,帮助医生判断材质、大小和磁力强度,便于判断风险等级。

4.医生将根据X光或CT检查结果,判断是否观察、胃镜、腹腔镜或手术取出异物。

❌ 错误做法:

1.不能自行催吐或用泻药!强行刺激可能会导致磁珠划伤或穿破肠壁。

2.不可等待“自然排出”,多颗磁珠几乎不可能安全自行排出。

四、其他常见的“高危吞咽物”也不能忽视

物品类别

主要风险

纽扣电池

化学腐蚀,短时间内灼伤食道、气管穿孔

硬币

食管卡顿,影响呼吸或进食

小积木/小零件

卡喉或嵌入气管,窒息风险极高

花生/瓜子类

误吸气道,引发肺炎或窒息

图钉/别针

消化道穿孔风险,极难自然排出

五、安全教育从娃娃抓起:家庭“防误吞安全五步法”

看:定期巡视宝宝活动区域,清理地面细小物品。

收:磁力珠、零件类玩具专箱收纳,高处存放。

教:对大龄孩子进行“误吞”的科普教育。

验:新买玩具注意年龄标识与安全说明,尤其避免“非标产品”。

防:厨房洗涤用具、维修小工具远离宝宝接触区。

孩子用嘴认识世界,家长用心守护成长。每一次看似无意的小动作,背后都可能是巨大的隐患。别让一颗小小的磁力珠,夺走孩子的健康和原本快乐的童年。

一首顺口溜,送给每一位家长:

儿童安全要牢记,细节防护不能低。

磁力珠、电池圆,小手小嘴别乱添。

玩具收好不乱放,监护意识得跟上。

成长路上多守护,健康平安最重要!

作者:武汉儿童医院 戴红燕 严梦娇

华中科技大学同济医学院附属武汉协和医院 杨盛力

来源: 大学生快乐科普驿站

科普中国公众号

科普中国公众号

科普中国微博

科普中国微博

帮助

帮助

大学生快乐科普驿站

大学生快乐科普驿站