筹建时间:1953年

地理位置:武汉市武昌区东湖风景区

建筑面积:11.4万平方米

常设展览:曾侯乙、越王勾践剑、曾世家、楚国八百年、梁庄王珍藏、天籁等

藏品数量:46万余件(套)

藏品特色:以商周青铜器、楚国漆木器、楚秦汉简牍为特色,金器、玉器等兼具。

十大“镇馆之宝”

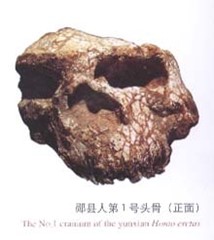

一、郧县人头骨化石

旧石器时代

1号头骨化石 女性 年龄25-45岁 距今约100万年

2号头骨化石 男性 年龄25-45岁 距今约100万年

1989年和1990年,出土于湖北省郧县青曲镇弥陀寺村的学堂梁子

两具头骨化石都保存了完整的脑颅和基本完整的面颅,第二具更为完整,根据头骨特征,属于直立人类型,定名为“郧县直立人”,简称郧县人。

“郧县人”头骨化石是迄今欧亚内陆发现的同时代最为完整的古人类头骨化石,填补了人类演化链条中从元谋人、蓝田人到北京人之间100万年时间节点的缺憾,为研究东亚直立人的演化提供了关键证据,特别是在探讨东亚古人类演化模式、东亚直立人来源以及与智人之间的演化关系等重大课题上具有重要价值。

二、石家河玉人像

新石器时代晚期

高约9.6厘米

1955年湖北天门石家河镇罗家柏岭出土

距今4200至4000年,用黄绿色玉料雕琢而成。面庞写实,两眼倾斜呈倒置的八字形,鼻宽阔,口扁方微闭,散发着威严与神秘的气息。这件玉人像的雕刻工艺极为精湛,采用了阴刻、浮雕、镂空等多种技法,将人物的形象刻画得栩栩如生。尤其是对人物面部表情和神态的刻画,细腻入微,生动地展现出了当时人的精神风貌。

石家河文化玉器是我国新石器时代文化玉器的重要组成部分,包含丰富的美学价值和历史文化信息,这件玉人像展现了高超的琢玉技艺,是石家河玉器的典型代表。

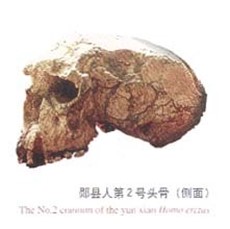

三、崇阳商代铜鼓

商代

高75.5厘米 鼓面直径39.5厘米重42.5公斤

1977年湖北崇阳县出土

由铜鼓身、铜鼓座和铜鼓冠三部分组成。鼓身横铸于长方形鼓座上,上部有弧凹形冠。鼓身两侧铸有对称的夔龙纹,鼓身下部铸有四个突出的乳钉纹,下接长方形的鼓座。鼓座上铸有云雷纹、乳钉纹和羽人划船纹等,纹饰精美,线条流畅。

这件铜鼓质地厚实古朴,造型奇伟庄重,花纹流畅粗放,代表了我国商代青铜工艺的制作特点与水平。这面铜鼓是我国目前发现最早的铜鼓,同时也是仅存于世的两面商代饕餮纹铜鼓中的一面,另一面早年流失于日本,现藏于京都泉屋博古馆。

四、越王勾践剑

春秋晚期

长55.7cm 宽4.6cm 柄长8.4cm 重875克

1965年湖北江陵望山1号墓出土

历经2500余年依然毫无锈蚀,刃薄锋利。剑身上刻有两行鸟篆铭文:“越王鸠浅(勾践),自作用剑”,这便是举世闻名的越王勾践剑。剑身布满菱形暗纹,剑首为11道同心圆圈,内铸有极其精细的100多道间隔只有0.2毫米的同心圆。剑格正面镶有蓝色玻璃,背面镶有绿松石,虽历经千年,依然光彩夺目。

这把剑不仅是一件兵器,更是历史的见证者。它见证了越王勾践卧薪尝胆、复国图强的传奇故事,也反映了春秋时期各国之间的政治、军事斗争与文化交流。

五、曾侯乙编钟

战国时期

长钟架,长748cm 高265cm

短钟架,长335cm 高273cm

最大钟,高152.3cm 重203.6kg

最小钟,高20.4cm 重2.4kg

总重量约5000kg

1978年湖北随县出土

由六十五件青铜编钟组成,是我国迄今发现数量最多、保存最好、音律最全、气势最宏伟的一套编钟。其音域跨五个半八度,十二个半音齐备。它高超的铸造技术和良好的音乐性能,改写了世界音乐史,被中外专家、学者称之为“稀世珍宝”。钟上大多刻有铭文,上层19枚钟的铭文较少,只标示着音名,中下层45枚钟上不仅标着音名,还有较长的乐律铭文,详细地记载着该钟的律名、阶名和变化音名等。

它的出土说明,早在战国时期中国的音乐文化和铸造技术已经发展到相当高的水平,它比欧洲十二平均律的键盘乐器的出现要早将近2000年,同时填补了中国早期封建时期的音乐史空白记录。

六、曾侯乙尊盘

战国时期

尊,高30.1cm 口径25cm 重9kg

盘,高23.5cm 口径58cm 重19.2kg

1978年湖北随县出土

酒器,由铜尊和铜盘组成,出土时尊置于盘中,尊与盘内都有“曾侯乙作持用终”七字铭文。尊用于装酒,铜盘用于盛冰,就可以起到冰镇的作用。

此器的尊口、盘口和4个抠手均采用失蜡法铸造,做成细密繁复、玲珑剔透的镂空纹饰,尊的颈部有4条圆雕的龙形装饰,它们头部向外,口吐长舌,身体也是由镂空纹饰组成。这套尊盘工艺繁复,设计精巧,整个尊体使用了34个部件,通过56处铸焊连成一体,铜盘使用了38个部件,经由44处铸焊连成一体,铸造、组合工艺都极其繁复,造型、装饰、设计十分精巧,是战国时期青铜工艺的巅峰之作。

七、虎座鸟架鼓

战国时期

高136cm 宽134cm 厚55.2cm鼓径60cm

2002年湖北枣阳九连墩2号墓出土

由两只昂首卷尾、四肢屈伏、背向而踞的卧虎为底座,虎背上各立有一只长腿昂首、引吭高歌的凤鸟,凤鸟中间悬一鼓。器身通体髹黑漆,并用红、黄等色彩绘出虎斑纹和凤的羽毛,色彩鲜艳,对比强烈。虎与凤都是楚文化中极具象征意义的动物。虎象征着勇猛与力量,凤则代表着高贵、吉祥和美好。将两者结合在一起,既体现了楚人对力量与美的追求,又展现了楚文化中独特的浪漫情怀和神秘色彩。

在战国时期,鼓常用于祭祀、宴乐、战争等场合。虎座鸟架鼓的出现,表明楚国在音乐艺术方面已经达到了相当高的水平,同时也反映了楚国社会的繁荣与昌盛。

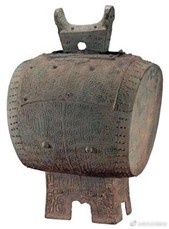

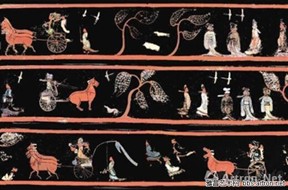

八、彩绘人物车马出行图

战国时期

高10.4cm 口径28cm 胎厚0.3cm周长87.9cm

1987年湖北荆门包山2号墓出土

这件圆奁外壁彩绘了战国时代车马出行的场景,是目前发现最早的妆奁。发现时,里面还装有花椒,以及铜镜等梳妆用具。目前仅存漆皮。

漆画绕漆奁盖外壁一周,它采用深红、橘红、土黄、棕褐、青色等彩绘了人物车马出行的场景。为了在有限的平面中合理布局26个人物、4乘车、10匹马、5棵树、9只鸟、2条狗和1头猪,古人以5棵树分隔出4组互有关联的画面。画面按其情节分为2部分:第一部分画着奔驰的车马、冠冕垂缨的贵族、随从和迎接者,表现的是出行途中的景象;另一部分由气宇轩昂的御者和即将出行的马车为主体,表现的是迎来送往的场面。图中26个人物或跑或坐,扬鞭催马,衣巾飞舞,犬豕腾跃惊吠,树木随风摇曳,共同构成了一副清新隽永的生活画面,反映出战国时代的艺术趣味和生活热情,对研究战国礼仪、风俗、社会文化具有深远意义。

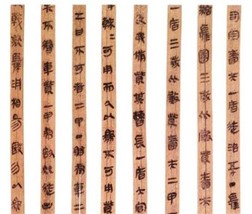

九、云梦睡虎地秦简

秦代

共1155枚 简长23.1~27.8厘米 宽0.5~0.8厘米

1975年湖北省云梦县睡虎地秦墓中出土

简上的文字为秦隶,内容主要包括秦朝的法律制度、行政文书、医学著作以及关于吉凶时日的占书等。其中,法律部分包括《秦律十八种》《效律》《秦律杂抄》《法律答问》《封诊式》等,是中国迄今为止发现的最早、最完整的法典。

这些秦简详细记录了秦代的政治、经济、文化、军事等各个方面的情况,为研究战国晚期至秦代的历史提供了丰富而真实的第一手资料,对于研究中国古代法制史、政治制度史和社会文化史具有重要价值。

十、元青花四爱图梅瓶

元代

高38.7厘米 口径6.4厘米底径13厘米

2006年湖北省钟祥市郢靖王墓出土

瓶身肩部饰有凤穿牡丹图案,腹部则绘有“四爱图”,即王羲之爱兰,陶渊明爱菊,周敦颐爱莲,林和靖爱梅、鹤;足部饰仰覆莲纹。三层纹样以卷草纹、锦带纹为界。白釉泛青,色彩清脆艳丽,是罕见的经科学发掘出土的元青花精品。画面布局合理,人物形象栩栩如生,绘画笔触细腻流畅,生动地展现了四位古代文人雅士的高雅情趣和精神追求。

元青花四爱图梅瓶的青花发色鲜艳青翠,浓淡相宜,这得益于当时采用的进口钴料“苏麻离青”。这种钴料含铁量高,含锰量低,在烧制过程中会产生独特的“铁锈斑”效果,使画面更具层次感和立体感。瓶身的釉面细腻光洁,白中泛青,与青花图案相得益彰,展现出元代青花瓷的独特魅力。

来源: 武汉教育电视台

科普中国公众号

科普中国公众号

科普中国微博

科普中国微博

帮助

帮助

武汉教育电视台

武汉教育电视台