化学界最旷日持久、英勇悲壮的一役,大约要数将氟“捉拿归案”了。氟作为卤族元素中“个头”最小、电负性最强的原子,化学性质超级活泼,几乎能和一切金属、非金属剧烈反应,产生牢不可破、难解难分的化合物,地球上从来没有游离状态的氟。打从1771年舍勒从氟石中制出氢氟酸后,戴维便对氟加以命名并率先尝试用电解法分离出单质。而氟却会“咬烂”电极,“撕裂”容器,没有一种材料耐得住它的腐蚀。氢氟酸的毒性尤为可怕,不仅吸入后摧毁肺脏和软组织,只要接触皮肤便能以小分子的“灵巧身段”钻进体内,并向纵深穿插直至刻骨,和体内的钙、镁结合,破坏神经系统而造成肌肉麻痹和心脏停搏。

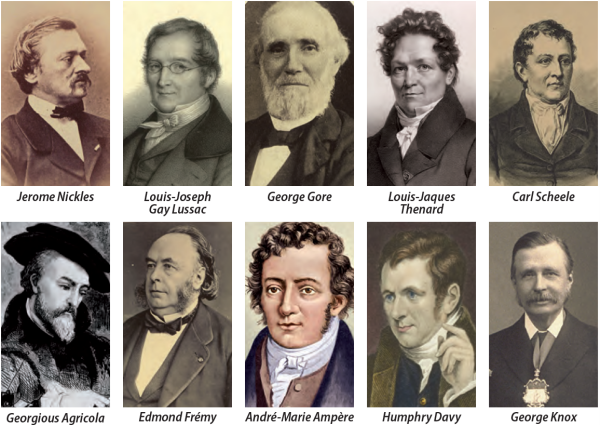

为分离出单质氟而前仆后继的化学先驱们

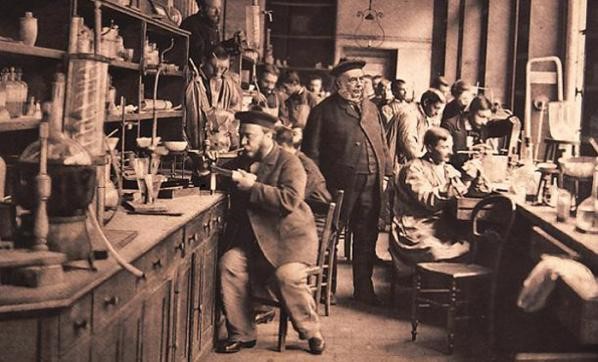

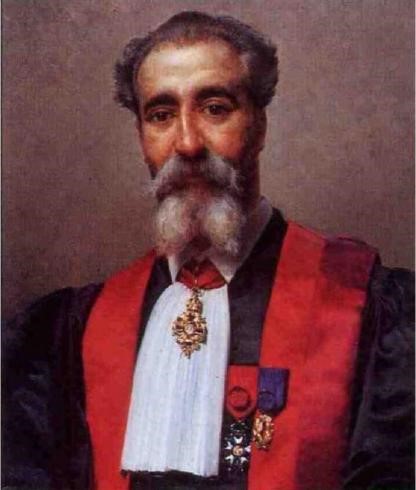

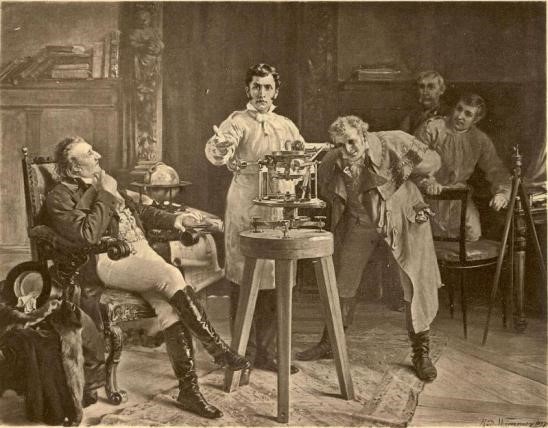

弗雷米的化学实验室

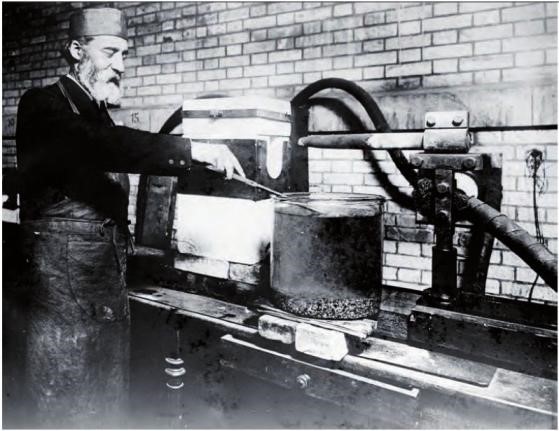

莫瓦桑在进行化学实验

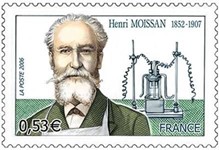

1986年2月法国为纪念亨利·莫瓦桑逝世80周年发行的明信片,描述莫瓦桑在巴黎药学院做提取氟的准备工作

莫瓦桑获1906年诺贝尔化学奖

但科学家并没有谈氟色变。1836年,爱尔兰科学院诺克斯兄弟用氟石做容器,对氟化银和氟化汞进行电解,哥哥几乎中毒身亡,弟弟3年卧床不起;1850年,比利时化学家鲁耶特出师未捷,便因吸入过多氟化氢而不幸捐躯;此后牺牲于“氟之殇”的是法国化学家尼克尔;1855年,巴黎理工学院教授弗雷米电解氟化钙,眼见阴极上生成了氟,却摇身即变,无法捕捉;1869年,英国科学家戈尔电解氟化银已颇有胜算,但得到的少量氟气却和阴极产生的氢气发生爆炸,最终落得负伤下阵,功败垂成。

悬挂在巴黎药学院的莫瓦桑肖像

法国2006年发行纪念莫瓦桑逝世100周年邮票

历经百年损兵折将和生聚教训,法国化学家莫瓦桑挑起了天降大任。这位弗雷米的学生和尼克尔的同乡曾使用多种方法均告失败,4次因严重中毒而被迫停止实验,最终选取了氢氟酸和氟化钾混合配方----既维持无水性又确保导电性。并用铂铱合金U形管为容器,以天然氟石盖子密封。最关键的突破是,用液态氯甲烷将电解装置冷冻到零下23摄氏度的低温,减缓氟和铂金电极的反应速度。莫瓦桑可谓“使尽了拖刀计,费劲了担山力”,1886年6月26日,“撒旦元素”氟终于一举成擒,现出淡黄色气体的原形和“真身”。人类自此把卤族元素尽收彀中。1906年莫瓦桑成为法国第一个诺贝尔奖获得者,但2个多月后便在巴黎猝然病逝,年仅54岁。

阿尔弗雷德·诺贝尔在化学实验室

万花筒发明者布鲁斯特像在雪茄烟盒上

鲁本(左)在实验室工作

因为和化学打交道而遇险蒙难的科学家是指不胜屈的。盖-吕萨克、法拉第都曾在爆炸中眼睛受伤;诺贝尔家族更为“安全炸药”付出了亲人的生命;万花筒的发明者布鲁斯特曾因化学毒物溅入双目而终身备受煎熬;太阳光谱吸收线发现者夫琅禾费长期研制玻璃透镜而铅中毒,39岁便英年早逝;碳14发现者鲁本在实验事故中死于碳酰氯中毒。随着防护技术的进步和操作规范的严格,化学实验室不再是危机四伏的地方,但却从来没有告别风险。

德国物理学家约瑟夫·冯·夫琅禾费(中)向仪器制造商赖兴巴赫(左)和企业家乌兹施奈德(右)展示分光仪

夫琅禾费因重金属中毒而在39岁去世

1996年8月14日,美国新罕布什尔州达特茅斯学院48岁的化学教授沃特哈恩不慎将一滴二甲基汞落在左手手套上,虽然立即彻底清洗,但剧毒却已经渗透乳胶进入皮肤,沃特哈恩最终因汞中毒于次年6月8日去世;2006年3月24日,法国米卢斯国立高等化学院实验室发生爆炸使大楼摧毁,41岁的光化学家布尔吉特当场身亡;2008年12月29日,美国加州大学洛杉矶分校23岁的化学助理桑吉在处置叔丁基锂时不慎起火,造成三度烧伤并于18天后去世……令人痛心的清单每年都在继续延伸,并且永远不会打住。在化学家们已经发现118种元素和掌握6000万种物质及其相互作用的今天,诚如诺贝尔奖得主沃尔武德所言,“从老的自然界旁边又建立了一个新的自然界”。而人类知识疆界的每次开拓,都必须准备跨过未知的雷区和不测的陷阱。

沃特哈恩教授因汞中毒殉职

消防员在米卢斯国立高等化学院实验室爆炸现场

桑吉在波摩娜学院毕业时与家人合影

选自:《播火录》

来源: 播火录

科普中国公众号

科普中国公众号

科普中国微博

科普中国微博

帮助

帮助

武汉教育电视台

武汉教育电视台