编译:公子欣

近日,约翰霍普金斯大学团队研发出一款多模态AI模型——MAARS(Multimodal AI for ventricular Arrhythmia Risk Stratification),在识别可能发生心脏骤停的患者方面,表现远超医生,有望拯救众多生命,同时可避免诸多不必要的医疗干预,如植入不必要的除颤器等。相关研究成果于7月2日在《自然·心血管研究》上发表。

肥厚型心肌病是最常见的遗传性心脏病之一,全球每200~500人中就有1人受其困扰,更是年轻群体与运动员心源性猝死的 “头号杀手”。许多肥厚型心肌病患者能正常生活,但也有一部分患者心脏性猝死风险显著增加,而医生几乎无法确定哪些患者属于高风险群体。

当前,欧美医生用于识别高危患者的临床指南,预测准确率仅约50%。正如资深作者、专注于将AI应用于心脏病学的研究人员Natalia Trayanova所说:“有些患者在壮年时就因未得到保护而死亡,而另一些人却要终身携带除颤器,却毫无益处。而我们现在有能力准确预测患者是否处于心脏性猝死的极高风险中。”

01多模态分析精准预测风险

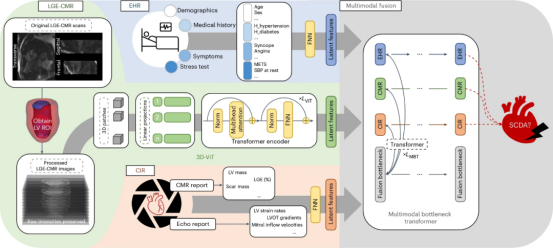

MAARS的核心奥秘在于多模态数据融合与先进算法架构的完美结合。它能够分析长期未被充分利用的心脏影像,并结合全面的医疗记录,揭示患者心脏健康方面此前隐藏的信息。

MAARS示意图

MAARS突破常规,将心脏磁共振成像(LGE-CMR)、电子健康记录(EHR)、心脏影像报告(CIR)三大关键数据一网打尽,尤其是LGE-CMR原始信号强度图像的深度挖掘。以往医生难以解读的图像原始数据,MAARS却能精准捕捉心肌纤维化的细微分布,将“隐藏的危险信号”清晰呈现。

Trayanova表示:“人们此前未对这些图像使用深度学习技术,而我们能够提取图像中通常未被考虑的隐藏信息。”

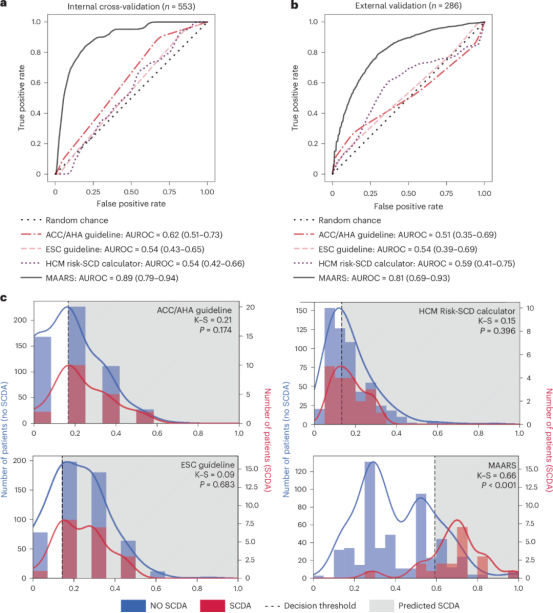

02碾压传统表现惊艳

研究团队在约翰霍普金斯医院和北卡罗来纳州桑格心脏与血管研究所,将该模型与传统临床指南用于真实患者的治疗效果进行了对比测试。

MAARS的性能评估和当前的临床SCDA风险评估工具

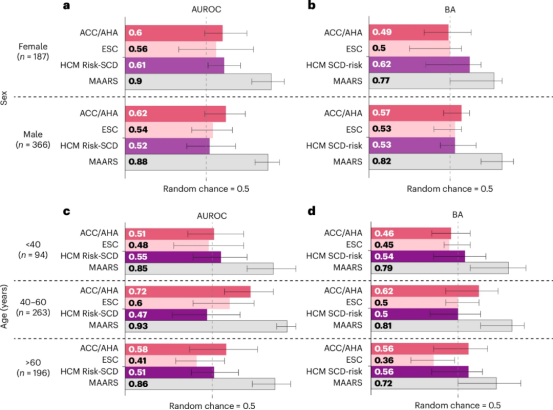

结果显示,临床指南的准确率约为50%,而AI模型在所有患者中的准确率达89%,对于40至60岁人群(肥厚型心肌病患者中心脏性猝死风险最高的人群),准确率更是高达93%。

此外,该AI模型还能清晰解释患者风险高的原因,以便医生根据患者的具体需求制定个性化医疗方案。这意味着,未来医生能更精准地判断哪些患者真正需要植入除颤器,避免不必要的医疗干预;同时,也能针对不同患者的风险因素,进行更有针对性的治疗和管理。

不同患者亚组的表现

正如共同作者、约翰霍普金斯大学心脏病学家Jonathan Crispin所说:“我们的研究表明,与现有算法相比,AI模型显著提高了我们预测最高风险人群的能力,因此有能力改变临床护理模式。”

其实早在2022年,研究团队就已成功开发用于心肌梗死患者个性化生存评估的多模态AI模型。未来,MAARS将在更多患者中接受检验,并逐步应用于心脏结节病、致心律失常性右心室心肌病等其他心脏疾病,为心血管疾病的精准医疗带来更多可能。

来源: 上海市科学技术协会

科普中国公众号

科普中国公众号

科普中国微博

科普中国微博

帮助

帮助