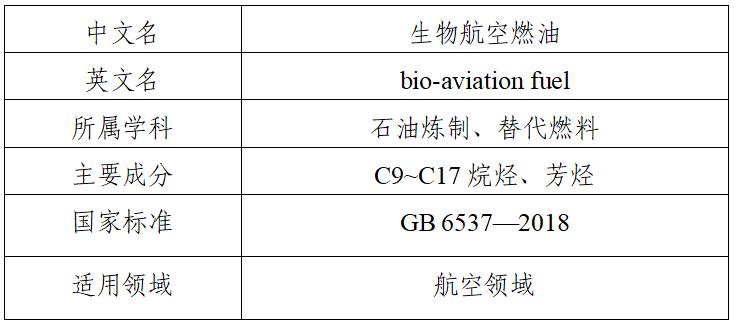

一、基本概述

生物航空燃油(bio-aviation fuel)是指利用动植物油脂、餐饮废油、农林废弃物等生物质资源作为原料,通过加氢转化、费托合成等化学或生物技术转化为符合航空适航标准的航空燃料。

与传统石油基航空燃料相比,生物航空燃油在全生命周期内有望降低碳排放65%以上,同时无需对现有飞机发动机和基础设施进行大规模改造,是航空业实现“双碳”目标的关键技术路径之一。

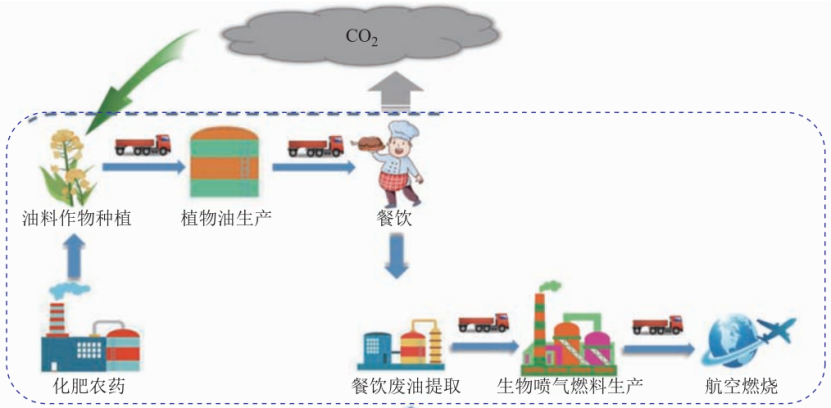

图1 餐饮废油生产生物喷气燃料技术路线。图源:参考资料[2]

二、分类信息

三、详细解释

生物航空燃油的原料来源广泛,主要包括油脂类原料和非油脂类生物质原料。油脂类原料有植物油脂,比如菜籽油、大豆油、棕榈油等,以及动物脂肪和餐饮废油,也就是俗称的“厨余油”或“地沟油”。非油脂类生物质原料则包括农林废弃物,如秸秆、玉米芯、木粉等,这些物质含有纤维素、半纤维素和木质素等,在一定条件下可转化为生物航空燃油。

生物航空燃油常见的生产工艺主要有加氢脱氧和费托合成(fischer–tropsch process,又称F-T合成)。以油脂加氢工艺为例,油脂在高温高压条件下,经催化加氢、加氢脱氧、临氢异构化等一系列反应,使原本浓稠、粘腻的油脂转化为符合航空煤油规格的生物航空燃油。而生物质气化-费托合成技术则是先将生物质气化转化为合成气,再经费托合成反应生成航油组分。生物航空燃油在能量密度、体积密度等方面与传统航煤相近,具有良好的低温流动性、高的热值和合适的馏程范围等特性,能够满足航空飞行的高标准要求。而且其燃烧性能优异,可有效降低航空发动机的油耗和污染物排放。

作为替代传统石油基航空燃料的替代燃料,生物航空燃油需满足双重认证才能获得国际航空业的认可并用于减排履约:其一是适航审定,确保燃料的飞行安全符合航空器的运行标准;其二是可持续认证,验证燃料在全生命周期内的环境效益。

鉴于生物航空燃油产品组成及性质特点,大部分技术路线生产的航煤组分与传统航煤的添加比例不超过50%(部分限制在10%或5%)。从技术层面,未来有望使用100%具有可持续性特征的航空燃料(sustainable aviation fuel,简称SAF)。

生物航空燃油在航空领域碳减排方面发挥着重要作用,因此温室气体排放量是其认证体系的关键指标。与此同时,认证要求还涵盖生态系统保护、水资源节约和保护、土壤、空气、废弃物、粮食安全、农村和社会发展等多个维度。未来无论是生物航空燃油的原料选取、生产工艺研发还是产品掺混比例确定,在保障飞机飞行安全性的前提下,这些可持续认证要求都将成为需要重点考量的关键因素。

四、应用领域/前景

航空运输业作为全球碳排放量增长较快的行业之一,其减排压力日益凸显。生物航空燃油凭借其在全生命周期内可显著减少二氧化碳排放优势(较传统航煤有望降低65%以上碳排放),为航空业实现碳减排目标提供了有效路径,同时对缓解全球气候变化压力产生积极影响。

与此同时,这种以可再生资源为基础的燃料还能有效降低对进口石油的依赖,提高能源自给率,增强能源安全保障。值得关注的是,生物航空燃油的原料来源于农林废弃物和餐饮废油等可再生资源,不仅实现了资源的循环利用避免资源浪费,还解决了相关的环境治理难题,契合可持续发展目标。

2022年,中国石化镇海炼化建成我国首套生物航煤10万吨/年大型工业化装置,采用自主研发的HEFA-SPK生产技术,以餐饮废油为原料生产生物航煤,并通过适航审定,还取得了可持续生物材料圆桌会议(RSB)标准的认证证书。若该装置满负荷运行,一年基本能消化掉相当于一座千万级人口城市回收来的“地沟油”,同时每年可实现减排二氧化碳约8万吨。该装置生产的生物航煤已实现多元化商业应用:不仅成为空客天津生产交付飞机的装机用油,完成国际货运成功首飞,更在东航、海航、南航、国航、多彩贵州航空等国内及国际航线的航班上投用。

2024年,加注中国石化生物航煤的国产大飞机C919成功完成试飞。我国自主研发生物航煤实现了从技术研发到商业飞行、从客运航空到货运航空、从国内航线到国际航线的三层跨越,标志着我国自主研发的生物航煤从规模化生产走向商业化应用,推动产业链得到空前拓展和延伸。近年来,除了油脂类原料外,研究人员开始探索利用农林废弃物、微藻等非粮原料生产生物航空燃油的技术,以降低成本和解决原料供应问题。同时,各国政府也纷纷出台相关政策支持生物航空燃油的发展,都制定了生物航空燃油的发展目标和支持政策。

国际航空运输协会(IATA)预测,到2050年航空业65%的碳减排将依赖可持续航空燃料(SAF),包括生物航空燃油等。国际民航组织(International Civil Aviation Organization,简称ICAO)2016年10月第39次全体成员国大会通过《国际航空碳抵消及减排机制(Carbon Offsetting and Reduction Scheme for International Aviation,CORSIA)》,要求各成员国航空公司以2019~2020年航空碳排放量为基准,在2021~2035年保持零增长,化石基航空煤油碳排放增量可以通过使用ICAO认证的SAF来抵消,该项目于2027年正式生效,届时若不能满足其要求,航空公司需要购买碳配额或者面临高昂罚款。

目前中国的行业主管和市场监管部门尚未提出SAF强制掺混比例目标。但可持续燃料具有相对确定的巨大市场前景。据国际航空运输协会预测,全球SAF需求量将从2020年的5万吨,增长到2025年的630万吨,再到2050年的3.58亿吨,其中中国将达8610万吨。

五、绿色应用难点

就现状而言,中国SAF产业体系尚不健全,尤其在政策法规方面,还有优化空间。

一是中国还没有确立SAF长期发展战略和规划。仅在《“十四五”民航绿色发展专项规划》中提出“到2025年,SAF累计消费量达5万吨”的引导性目标,缺乏长期发展战略与规划。

二是在SAF相关政策体系的建设,尤其是激励性政策方面相对滞后。制约SAF发展的一大因素在于其价格过高,为激励生产和应用,美国明确了对SAF生产商提供税收减免政策,欧盟则在其碳排放权交易体系框架下,为航空公司免费提供2000万个碳配额,以缩小SAF与传统航空燃料之间的价格差距。目前,中国尚没有针对SAF生产或应用的激励性政策出台。

三是中国航空公司对SAF未来应用的规划和响应仍处于探索阶段,发展进程相对缓慢。目前全球已经有超过50家航空公司承诺到2030年将SAF使用比例提升至燃料总量的5%~30%,其中大多数公司保证这一比例不低于10%。但在中国,目前除国泰航空外,尚没有其他公司明确提出具体的SAF应用目标。从2024年起,中国国航、南航、东航等航空公司陆续开展加注SAF航班的应用试点,未来有望推动航空公司SAF应用规划的制定与出台进程。

综合来看,SAF原料来源种类众多、生产路线多样,技术难题叠加生产成本高昂,认证过程繁琐,建立成熟完整的SAF产业链并非易事,需考虑多方面因素。

本词条贡献者:

李娜 中石化石油化工科学研究院有限公司主任师 高级工程师

本词条审核专家:

郭莘 中石化石油化工科学研究院有限公司高级专家 高级工程师

刘语 中国科学院工程热物理所研究员

参考来源:

[1]JIN C X, SUN S Q, YANG D H, et al. Anaerobic digestion: an alternative resource treatment option for food waste in China [J]. Science of the Total Environment,2021,779: 146397.

[2] 蔡立乐,聂红,吴昊,等.生物质喷气燃料可持续性及生命周期碳足迹评价研究[J].石油炼制与化工,2023,54(10):110-116

来源: 科普中国

内容资源由项目单位提供

科普中国公众号

科普中国公众号

科普中国微博

科普中国微博

帮助

帮助

科普中国

科普中国