一、基本概述

增材制造(additive manufacturing,AM),也称“3D打印”,是融合计算机辅助设计、材料加工与成形技术的前沿制造工艺。它以数字模型文件为蓝本,通过设备的控制系统精准控制材料挤压、烧结、熔融、光固化、喷射等工艺过程,将专用的金属、非金属及医用生物材料逐层堆积成形,最终构建出三维实体。

二、分类信息

三、详细解释

与传统制造业“做减法”的切削、去除加工模式不同,增材制造采用材料累加策略,基于堆积原理,由三维数字模型为核心驱动制造流程:首先,通过计算机辅助设计、3D扫描等技术手段完成产品三维建模;继而,运用专用切片软件对模型进行分层离散处理,转化为具有空间坐标信息的二维截面数据;然后,在制造阶段,设备依据分层数据,遵循预设路径,通过逐层堆积材料实现实体构建。

在技术实现层面,涵盖熔融沉积成形(fused deposition modeling,FDM)、选择性激光烧结(selective laser sintering,SLS)、光固化立体成形(stereolithography apparatus,SLA)、材料喷射成形(material jetting,MJ)等工艺体系,可处理金属合金、高分子聚合物、生物医用复合材料等多元化材料体系。

增材制造以其独特的工艺特性,打破了复杂结构制造的瓶颈,为现代制造业的转型升级提供了新范式。

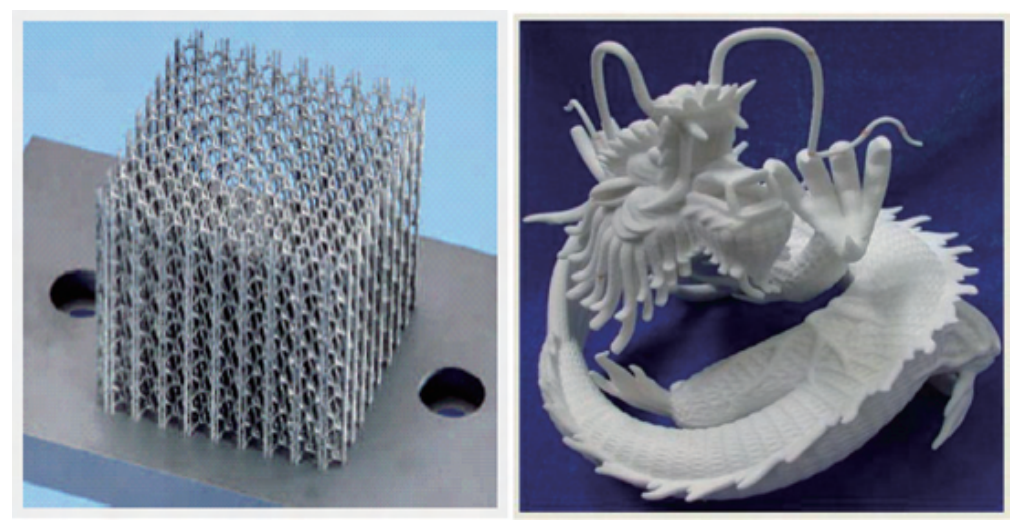

第一,从设计维度而言,该技术突破了传统减材制造与等材制造(加工过程中材料总质量基本不变,主要通过改变材料形状获得最终零件)在几何构型上的限制,通过三维数字模型驱动的材料逐层堆积工艺,可直接制造成形航空发动机复杂叶片、医疗个性化植入物等复杂构件,为功能性零部件的创新设计提供了技术支撑。

图1 采用增材制造成形的复杂结构。图片来源:参考来源[1]

第二,从生产模式角度,增材制造凭借其数字孪生驱动的制造特性,能够高效响应客户定制化需求,通过快速调整数字模型实现产品迭代,有效规避传统制造中模具开发的高成本与长周期问题,尤其适用于小批量、多品种的柔性化生产场景,契合当前消费市场日益增长的个性化需求。同时,产品周期的缩短也有助于提升企业对市场动态变化的响应效率与核心竞争力。

作为重要的绿色制造手段,和传统制造方式相比,增材制造还具有以下绿色优势:

第一,传统制造方式在加工过程中,往往需要对原材料进行大量切削、打磨等操作,这会导致大量材料被浪费;而增材制造是按需添加材料,仅使用构建实体所需的材料量,可极大减少材料浪费,提高材料的利用率,契合绿色制造对资源高效利用的要求。

第二,增材制造能够实现产品的一体化制造,减少零部件数量,降低装配过程中的能源消耗与废弃物产生。同时,由于可制造出复杂的内部结构,在满足产品性能的前提下,实现产品轻量化,有助于降低能源消耗,减少碳排放,对推动绿色制造意义重大。

第三,增材制造可以实现零件“再制造”,对于零件在不同服役环境下产生的结构缺陷如磨损等,可以通过增材制造实现在缺陷部位的“直接填充”和“再次制造”,极大程度简化了零件制造流程,实现大型零件的及时/随时修复,对全过程碳排放控制具有重要的意义。

增材制造技术的演进历程可划分为四个发展阶段:

第一阶段是二十世纪七八十年代的概念孕育期,美国学者率先提出分层制造理论体系,1984年美国人查尔斯·赫尔(Charles Hull)发明立体光刻技术,并推出全球首台商业化3D打印设备。

第二阶段是二十世纪九十年代至二十一世纪初的技术创新期,在此期间,熔融沉积成形(FDM)、选择性激光烧结(SLS)等多种制造工艺相继被开发,拓展了技术实现路径,推动该技术在产品原型制造领域的广泛应用。

第三阶段是二十一世纪初的应用拓展期,增材制造技术在航空航天、生物医学等前沿领域取得突破性进展,涵盖金属结构件精密制造、生物组织工程模型构建等创新应用,持续突破传统制造技术的应用边界。

第四阶段是2010年至今的快速发展与产业化阶段,世界各国纷纷将增材制造技术纳入国家战略发展规划,欧美国家持续加大研发投入,中国高校与科研机构在关键技术领域取得系列重要成果,与此同时,桌面级3D打印设备在消费市场的大规模普及,进一步加速了技术创新迭代与产业生态构建。

目前,这一领域的前沿研究方向主要有以下五个方面:

第一,新材料研发:开发适用于增材制造的高性能材料,如高强度、高韧性金属材料,具有特殊功能(如自修复、智能响应等)的复合材料,以及适用于生物3D打印的生物活性材料等。

第二,多材料与多工艺融合:探索在同一增材制造过程中使用多种不同材料的技术,实现零件不同部位具有不同性能。研究将增材制造与其他制造工艺(如铸造、锻造、焊接等)有机结合的复合制造技术,充分发挥各种工艺的优势,提高产品质量与生产效率。

第三,增材制造过程模拟与优化:利用数值模拟技术,对增材制造过程中的温度场、应力场、流场等进行模拟分析,预测制造过程中可能出现的缺陷(如变形、开裂、孔隙等),并通过优化工艺参数、调整零件设计等方式,提高制件质量与性能稳定性。

第四,增材制造设备智能化升级:引入人工智能、物联网等技术,实现增材制造设备的智能控制、故障诊断与预测维护。开发智能化的操作软件,提高设备操作的便捷性与自动化程度,降低操作人员技能要求。

第五,生物3D打印技术突破:在生物3D打印领域,研究如何精确控制生物材料的沉积与细胞的分布,实现具有生物活性和功能的人体组织与器官的打印。探索生物打印过程中的细胞存活、增殖与分化机制,提高打印组织与器官的生物相容性和功能性,为解决器官移植供体短缺问题提供新途径。

四、应用领域/前景

随着技术迭代,增材制造的内涵与外延也在不断拓展,在各领域广泛渗透与深度发展,体现出显著应用价值。

在航空航天领域,增材制造技术凭借强大的设计与制造能力成为生产轻量化、高强度零部件的关键手段。从发动机叶片到飞机框架结构件,通过创新设计,可在确保结构强度的同时大幅减轻重量,有效降低飞行器燃料消耗,显著提升飞行性能。

尤其在太空、月面等极端场景中,增材制造更展现出不可替代的技术优势。借助金属粉末床熔融、月壤3D打印等前沿技术,月球风化层、太空陨石中的矿物质得以转化为建筑材料与零部件,可极大降低深空探索对地球补给的依赖。此外,零重力环境与模块化打印设计为其提供了得天独厚的条件,通过“分段打印+在轨组装”模式,能够突破地面设备的体积限制,构建直径数十米的巨型太阳能帆板、环形空间站外壳等超大型结构,为人类迈向深空、实现星际航行奠定坚实基础。

医疗领域同样是增材制造大显身手的舞台。增材制造能够依据患者的具体身体数据,定制医疗器械、植入物以及个性化的假肢和支架,显著提高产品适配性。以定制化髋关节植入物为例,这种“量体裁衣”式的产品能更好地与患者骨骼契合,有效减少术后并发症,大大提升患者的生活质量。目前,全球每年通过增材制造技术生产的定制化医疗植入物已超过10万例,其应用规模和影响力持续扩大。

图2 生物陶瓷材料人体器官修复体。图片来源:参考来源[1]

在汽车行业,增材制造在产品研发阶段发挥重要作用,可快速制作汽车零部件原型,大幅缩短研发周期、降低成本。同时,还可满足小批量生产特殊车型零部件的个性化需求,让高端跑车的独特设计得以实现,为汽车制造商增强产品竞争力。

建筑领域中,增材制造可快速建造复杂建筑结构,能有效提升建筑施工效率,减少建筑材料浪费。目前,一些建筑模型及小型建筑部件已可通过3D打印完成,部分建筑公司更是成功利用该技术打造出小型房屋样板,实现临时建筑和小型住宅的快速搭建。

此外,增材制造还在更多领域中展现出助力与创新价值。在教育与创新领域,可依托3D打印技术开展实践教学、构建专业课程体系,形成创新型人才培养的新模式;在文化创意产业,可突破传统工艺约束,使博物馆文物复制、定制化艺术装置等创新应用成为可能,为个性化文创产品的设计与制造开辟新路径。

五、绿色应用难点

随着增材制造技术的迅猛发展,一系列技术瓶颈与伦理争议问题也随之浮现并引发广泛关注,需要跨学科协同应对。

在医疗应用领域,生物3D打印人体组织和器官技术虽极具前景,但也带来诸多伦理挑战。例如打印器官的来源界定与所有权归属尚不明确,当打印器官与捐赠器官在临床使用中产生冲突时,合理的分配原则亟待确立,同时细胞来源的合法性与道德性审查也面临重重困难,如何规避非法获取人体细胞等问题成为技术应用的关键课题。

在航空航天、国防等关键领域,增材制造零部件的安全风险不容忽视。复杂的制造过程与众多影响质量的因素,使得零部件容易出现内部缺陷,进而威胁设备运行安全。开发基于人工智能的在线监测系统和数字孪生质量追溯平台,建立健全质量检测与认证标准体系,成为确保增材制造产品在关键领域安全应用的核心任务。

在知识产权保护方面,由于增材制造技术使得产品复制更为便捷,创新性设计产品的知识产权极易受到侵犯,设计模型数据被非法获取并复制生产的现象屡见不鲜,而现有法律法规在该领域仍存在显著漏洞与不完善之处,难以有效保障创作者权益,加强相关研究与立法工作迫在眉睫,亟须发展区块链加密技术和数字水印系统,构建适应增材制造特点的知识产权保护新范式。

此外,AI与增材制造技术的深度融合为3D打印带来自主进化的全新可能,机器学习算法不仅能够助力自主设计打印设备、优化打印参数,实现设备的自我迭代升级,更有可能构建起智能化闭环生态,推动制造业向自主化、智能化方向加速迈进。但这一技术革新也可能衍生出新的伦理与安全问题,值得学界与社会持续关注与深入探讨,包括机器自主性的边界界定、失控风险防范等,需要提前布局治理框架。

本词条贡献者:

吴吉明 中国工程师联合体学术委员会委员、中国土木工程学会科普专家委员会特邀专家、北京土木建筑学会常务副秘书长,高级工程师

本词条审核专家:

刘长猛 北京理工大学机械与车辆学院长聘教授,博士生导师

吴宏辉 北京科技大学碳中和研究院教授

参考来源:

[1] 史玉升,等.增材制造技术概述[M]//智能制造系列丛书.清华大学出版社,2022.(智能制造系列丛书).

[2] 卢秉恒,李涤尘.增材制造(3D打印)技术发展[J].机械制造与自动化,2013,42(04):1-4. DOI:10.19344/j.cnki.issn1671-5276.2013.04.001.

[3] 张学军,唐思熠,肇恒跃,等.3D打印技术研究现状和关键技术[J].材料工程,2016,44(02):122-128

[4] 卢秉恒.增材制造技术——现状与未来[J].中国机械工程,2020,31(01):19-23.

来源: 科普中国

内容资源由项目单位提供

科普中国公众号

科普中国公众号

科普中国微博

科普中国微博

帮助

帮助

科普中国

科普中国