作者:段跃初

当一只蚊子在夏日的傍晚悄然落在皮肤上,它留下的或许不只是一个痒痒的红包。在全球气候变暖、人口流动加剧的当下,这只小小的昆虫可能正扮演着致命病毒的 “空中运输机” 角色。近日,世界卫生组织(WHO)发布了一份涵盖登革热、基孔肯雅热、寨卡病毒病和黄热病的全球临床管理指南,这是该组织首次为这四种虫媒病毒病推出统一的全球指导文件。在虫媒病毒威胁日益扩散的今天,这份指南的出台无疑为全球公共卫生领域注入了一剂强心针。

一、指南出台:应对日益严峻的虫媒病毒挑战

想象一下,在巴西的里约热内卢,一名医生面对高烧不退的患者,症状酷似流感却又带着莫名的关节剧痛;在印度尼西亚的雅加达,新生儿出现罕见的小头畸形,母亲回忆起孕期曾被蚊子叮咬过;在非洲的塞内加尔,村民们突然出现黄疸、呕吐等症状,病情进展之快让当地诊所束手无策 —— 这些看似孤立的病例,背后都指向同一个元凶:虫媒病毒。

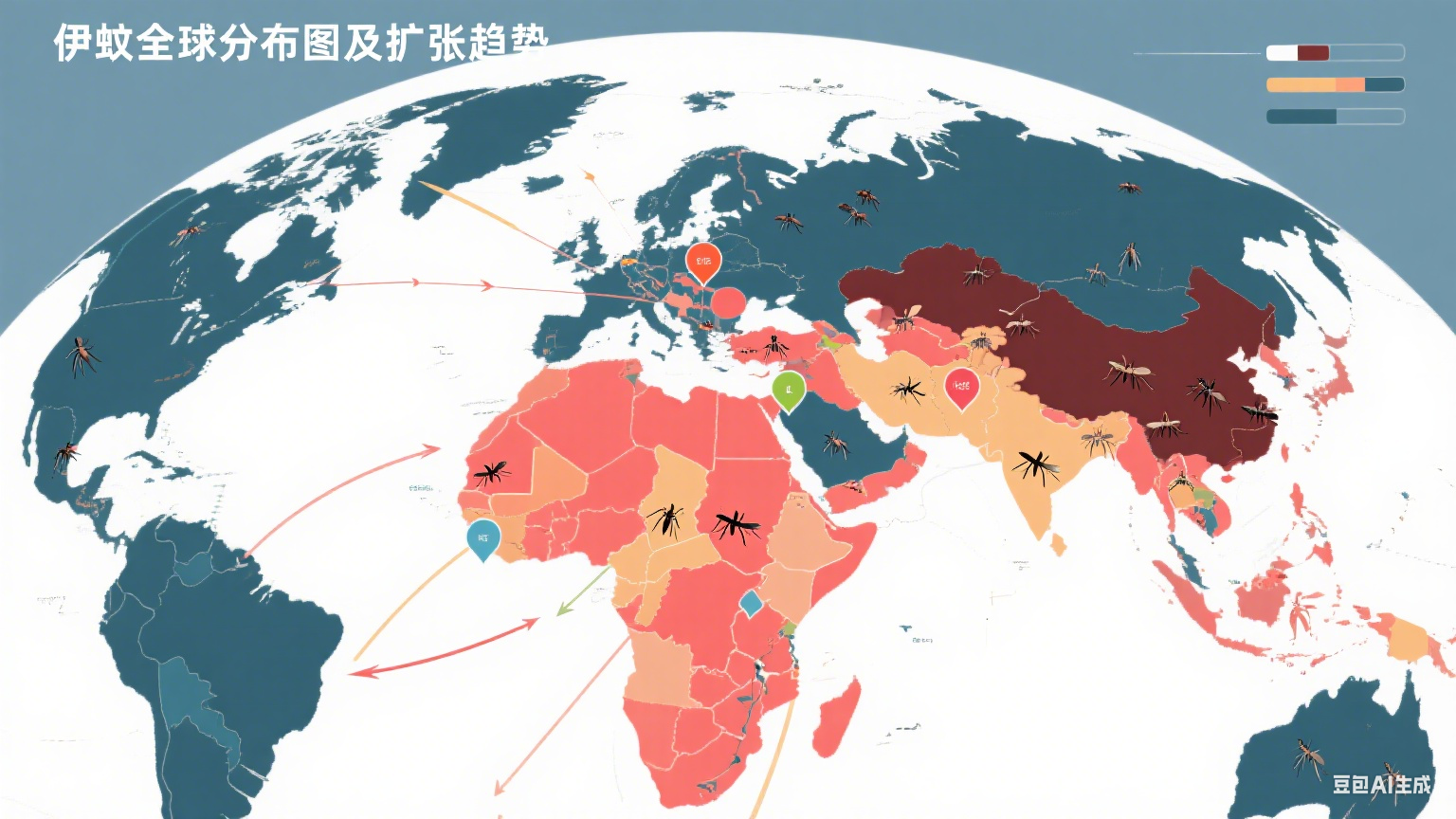

登革热、基孔肯雅热、寨卡病毒病和黄热病,这四种由蚊子传播的疾病曾长期被局限在热带和亚热带地区。但如今,随着气候变化导致气温升高,携带病毒的伊蚊得以在更广阔的地域繁衍。在欧洲,法国南部、意大利北部已多次出现本地传播的登革热病例;在美国,得克萨斯州和佛罗里达州每年都要应对登革热疫情;甚至在北纬 50 度的加拿大,也发现了伊蚊的踪迹。世界卫生组织的数据显示,目前全球已有超过 56 亿人生活在虫媒病毒的威胁范围内,这个数字比十年前增长了 20%。

诊断这些疾病的难度,让临床医生们头疼不已。登革热患者最初的症状是高烧、头痛、肌肉酸痛,与普通感冒几乎无异;基孔肯雅热最典型的关节剧痛常常被误诊为风湿性关节炎;寨卡病毒在成人身上可能只是轻微不适,却会对胎儿造成毁灭性影响;黄热病的早期症状与疟疾极为相似。更棘手的是,在东南亚、南美洲等疫情高发地区,多种虫媒病毒常常同时流行,患者可能同时感染两种甚至三种病毒,这让诊断难上加难。在那些缺乏实验室检测条件的偏远地区,误诊率高达 40% 以上。

正是在这样的背景下,世界卫生组织推出了这份新指南。它不仅涵盖了这四种疾病的诊断要点、治疗方案,还针对不同医疗资源条件下的应对策略给出了建议。无论是社区诊所的全科医生,还是三甲医院的传染病专家,都能从中找到适合自己的指导方案。世界卫生组织传染病部门负责人玛丽昂・奈斯特龙博士在发布会上强调:“这份指南的核心目标是挽救生命。我们希望通过标准化的诊疗流程,让每一位患者都能得到最及时、最有效的救治。”

二、四种病毒:各有 “杀手锏” 的隐形威胁

在虫媒病毒家族中,登革热无疑是最 “臭名昭著” 的一员。这种由登革病毒引起的疾病,每年在全球导致约 5000 万至 1 亿人感染,其中约 50 万人发展为重症登革热,死亡率高达 2.5%。登革热的可怕之处在于它的 “二次感染效应”—— 首次感染后,人体会产生针对该型病毒的抗体,但如果再次感染其他型别的登革病毒,这些抗体反而会帮助病毒进入细胞,引发更严重的免疫反应,导致血管通透性增加、休克甚至死亡。

2023 年,越南爆发了近五年来最严重的登革热疫情,仅在 6 月至 8 月间就报告了超过 20 万例病例,其中 100 多人死亡。当地医生描述,重症患者往往在发病后 3-5 天内病情急转直下,从高烧不退迅速发展为休克,“就像水从破了的气球里漏出去一样,患者的血压会突然下降,全身出现瘀斑”。新指南特别强调,对于登革热患者,要密切监测血小板计数和血浆渗漏情况,在出现预警信号后的 24-48 小时内及时干预,能将死亡率降低至 0.5% 以下。

基孔肯雅热虽然死亡率较低,但它带来的痛苦却让患者终生难忘。“基孔肯雅” 在斯瓦希里语中意为 “弯曲的关节”,形象地描述了患者的症状 —— 剧烈的关节疼痛让他们不得不蜷缩身体。这种疼痛有多严重?医学研究显示,基孔肯雅热患者的关节疼痛程度堪比癌症晚期,部分患者的症状会持续数月甚至数年,成为慢性关节炎。2019 年印度爆发基孔肯雅热疫情时,有患者形容 “连握笔的力气都没有,手指关节像被钉子钉住一样疼”。

新指南针对基孔肯雅热的治疗,提出了阶梯式止痛方案:对于轻度疼痛,推荐使用对乙酰氨基酚;中度疼痛可选用非甾体抗炎药;而对于严重的慢性关节疼痛,则建议在专科医生指导下使用小剂量糖皮质激素。同时,指南特别提醒,阿司匹林和布洛芬可能会增加出血风险,在登革热流行地区应谨慎使用。

寨卡病毒的 “杀伤力” 则体现在它对下一代的影响上。2015 年至 2016 年,巴西爆发的寨卡病毒疫情导致数千名新生儿出现小头畸形,这些婴儿的大脑发育不全,终身面临认知障碍、癫痫等问题。研究发现,寨卡病毒会攻击胎儿发育中的神经前体细胞,阻止大脑皮层的正常形成。更令人担忧的是,寨卡病毒可以通过性传播,这打破了虫媒病毒只能通过蚊子传播的传统认知。

新指南中,针对寨卡病毒的部分特别强调了孕妇的监测和管理。建议在疫情流行地区,孕妇一旦出现发热、皮疹等症状,应立即进行寨卡病毒检测;对于确诊感染的孕妇,要进行密切的超声监测,评估胎儿发育情况。同时,指南还建议感染寨卡病毒的男性在康复后 6 个月内采取安全的性行为措施,以防止病毒传播。

黄热病虽然有疫苗可预防,但它的致死率却高得惊人 —— 一旦发展为重症,死亡率可达 50%。这种由黄热病毒引起的疾病,之所以被称为 “黄热”,是因为重症患者会出现严重的肝功能衰竭,导致皮肤和眼睛发黄。黄热病的病程进展极快,从发病到死亡有时仅需 72 小时。2021 年,安哥拉爆发的黄热病疫情中,一名 35 岁的患者从出现症状到死亡仅用了 48 小时,医生们根本来不及采取有效救治措施。

新指南详细列出了黄热病的危险信号:发病后 3-5 天体温下降后再次升高、出现呕吐咖啡样物、黄疸迅速加重等,这些都提示患者可能进展为重症。指南建议,对于疑似黄热病患者,应尽早进行病毒核酸检测,并在出现重症迹象前就开始支持治疗,包括静脉补液、纠正电解质紊乱等。同时,指南再次强调了黄热病疫苗的重要性,建议生活在疫区或计划前往疫区的人群及时接种。

三、传播之网:蚊子如何 “接管” 世界

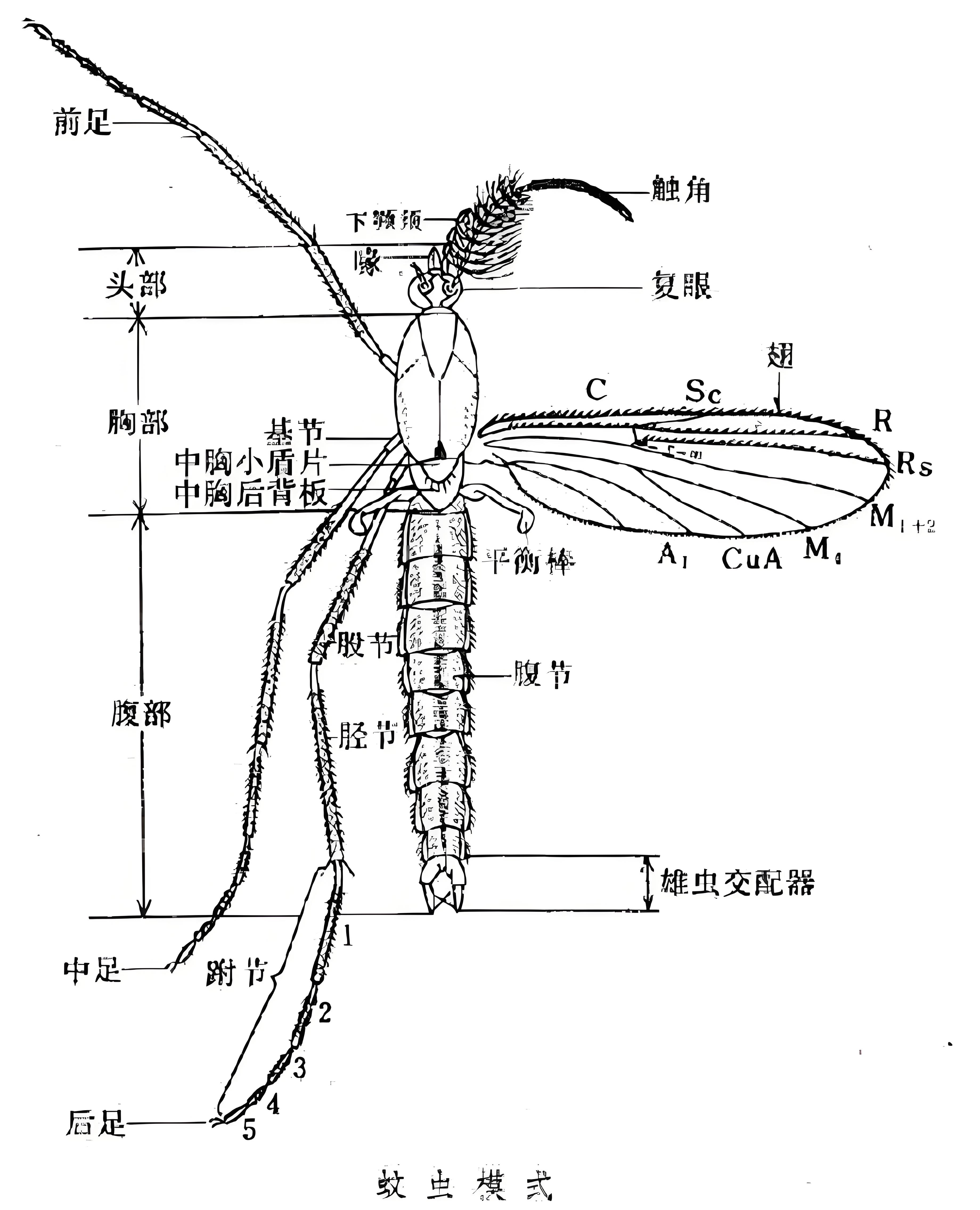

伊蚊,这个看似不起眼的昆虫,正是这四种病毒的主要传播者。埃及伊蚊和白纹伊蚊是其中最 “高效” 的传播媒介,它们的活动范围正在以惊人的速度扩张。埃及伊蚊原本主要分布在北纬 35 度至南纬 35 度之间,但现在在西班牙、希腊等南欧国家也建立了稳定的种群;白纹伊蚊的适应能力更强,已经扩散到了日本、韩国、美国、欧洲等多个国家和地区。

伊蚊的扩张,背后是气候变化的 “推手”。这种蚊子的幼虫需要在 20-30 摄氏度的水中才能正常发育,而全球气温的升高让更多地区的水体达到了这个温度条件。研究显示,过去 50 年里,全球适合伊蚊生存的区域扩大了 13%。在法国南部,科学家发现当地伊蚊的活动季节比 20 年前延长了一个月;在日本,伊蚊的分布范围已经向北推进了纬度 2 度。

城市化进程也为伊蚊提供了理想的 “栖息地”。现代城市中,随处可见的轮胎、花盆、塑料瓶等容器,雨后会积留少量清水,成为伊蚊产卵的绝佳场所。在里约热内卢的贫民窟,每平方公里的伊蚊幼虫孳生地可达 5000 个以上;在曼谷的居民区,平均每户人家有 3-5 个潜在的伊蚊孳生地。世界卫生组织的调查显示,城市居民感染登革热的风险是农村居民的 3 倍。

人口流动加速了病毒的传播。一名感染了登革热的商务人士,可能在发病前就乘坐飞机从新加坡飞到伦敦,当他在伦敦街头被蚊子叮咬后,这只蚊子就可能成为新的病毒传播者。2019 年,中国云南省报告的登革热病例中,有 30% 是输入性病例,这些病例来自东南亚各国。更值得注意的是,随着旅游业的发展,前往热带地区度假的游客数量激增,他们在不知不觉中成为了病毒的 “移动载体”。

蚊子的 “作息时间” 也让防控工作难度加大。埃及伊蚊和白纹伊蚊主要在白天活动,尤其是清晨和傍晚,这与人们的活动时间高度重合。相比之下,传播疟疾的按蚊主要在夜间活动,人们可以通过蚊帐来有效防范。世界卫生组织的专家幽默地说:“蚊子已经学会了‘朝九晚五’的工作模式,这让我们防不胜防。”

面对这种严峻的传播态势,新指南不仅关注临床治疗,还特别强调了预防的重要性。指南建议,医疗机构应与社区合作,开展清除蚊虫孳生地的活动;向公众普及防蚊知识,如使用蚊帐、驱蚊剂、穿长袖衣物等;在疫情高发季节,加强公共场所的灭蚊工作。世界卫生组织 vector 控制部门负责人鲁本・巴雷托博士指出:“对付虫媒病毒,治疗只是最后一道防线,真正有效的防控应该从源头做起,让蚊子无处可藏。”

四、全球应对:从个体防护到国际合作

在虫媒病毒威胁日益全球化的今天,应对这一挑战需要个人、社区、国家乃至全球的共同努力。对于普通民众来说,最简单也最有效的防护措施就是避免被蚊子叮咬。选择含有避蚊胺(DEET)、派卡瑞丁等成分的驱蚊剂,在蚊子活动频繁的时段尽量减少户外活动,穿着浅色长袖衣裤,这些都能显著降低被叮咬的风险。

对于孕妇、老年人等易感人群,更需要加强防护。孕妇感染寨卡病毒的风险后果尤为严重,因此在疫情流行地区,孕妇应尽量避免前往蚊子密集的场所,如沼泽地、灌木丛等。老年人和有基础疾病的人群感染登革热后发展为重症的风险更高,因此一旦出现相关症状,应及时就医,切勿拖延。

社区在防控工作中扮演着关键角色。在泰国曼谷,当地社区组织居民每周开展一次 “清积水” 活动,家家户户清理花盆、水桶等容器中的积水,这一举措使当地的登革热发病率下降了 60%。在巴西里约热内卢,社区志愿者们挨家挨户宣传防蚊知识,教居民如何制作简易的 mosquito 陷阱,这种社区参与式的防控模式被世界卫生组织列为最佳实践案例。

国家层面的防控策略则需要更系统的规划。首先是加强监测预警体系,建立覆盖全国的虫媒病毒监测网络,及时发现疫情苗头。新加坡的 “登革热预警系统” 就是一个成功案例,该系统通过监测蚊子密度、病例数量等数据,提前两周预测疫情趋势,为防控工作争取了宝贵时间。其次是加大科研投入,研发更有效的疫苗和药物。目前,登革热疫苗已经在多个国家获批使用,黄热病疫苗的有效性也得到了充分验证,但基孔肯雅热和寨卡病毒的疫苗仍在研发中。

国际合作在应对虫媒病毒威胁中显得尤为重要。病毒没有国界,一只蚊子跨越国境线比人类更容易。世界卫生组织建立的 “全球虫媒病毒监测网络”,已经连接了 100 多个国家的疾控中心,实现了病毒基因序列、疫情数据的实时共享。在 2022 年东南亚登革热疫情中,该网络发挥了关键作用,各国通过共享病毒株信息,迅速确定了流行的病毒型别,为疫苗接种策略提供了依据。

跨国企业也在积极参与防控工作。全球最大的蚊子控制公司之一的 “mosquito 解决方案” 公司,开发了一种携带沃尔巴克氏菌的蚊子,这种蚊子与野生蚊子交配后,产生的后代无法存活,从而有效降低蚊子种群数量。该技术在巴西、澳大利亚等国的试点中,使当地的伊蚊数量减少了 90% 以上,登革热发病率下降了 70%。

新指南的出台,为全球应对虫媒病毒提供了统一的 “作战手册”。但要真正落实这些指导原则,还需要各国根据自身情况进行本土化调整。在医疗资源丰富的发达国家,可以严格按照指南中的标准流程进行诊疗;而在医疗资源匮乏的发展中国家,则可以采用简化版的诊疗方案,优先关注重症患者的救治。世界卫生组织已经计划在非洲、东南亚等地开展指南培训项目,帮助当地医生掌握这些新知识。

世界卫生组织总干事谭德塞博士在评价这份新指南时说:“虫媒病毒是全人类共同的敌人,应对它们需要全球团结。这份指南不仅是一份诊疗手册,更是一份合作倡议书。我们希望看到各国携起手来,分享经验,共同守护人类的健康。”

随着全球气候持续变化,虫媒病毒的威胁可能会进一步加剧。但只要我们做好充分准备,采取科学有效的防控措施,就一定能够战胜这些隐形的威胁。从医生手中的诊疗指南,到社区里的灭蚊行动,再到国际间的密切合作,每一个环节都至关重要。正如一位公共卫生专家所说:“对付蚊子传播的病毒,我们需要像蚊子一样有耐心,像病毒一样有韧性,更要像人类一样有智慧。”

参考资料:New WHO guidelines for clinical management of arboviral diseases: dengue, chikungunya, Zika and yellow fever|WHO Thursday, 10 July 2025

来源: 科普文迅

科普中国公众号

科普中国公众号

科普中国微博

科普中国微博

帮助

帮助

科普文迅

科普文迅