在中华文明数千年的历史长河中,圭(guī)表作为极具代表性的天文测量仪器,见证了古人对宇宙奥秘的不懈探索。它从原始的立杆测影起步,历经数千年的演进,发展成为古代先进的天文测量工具。

紫金山天文台明代铜圭表

立竿见影:原始测影的萌芽

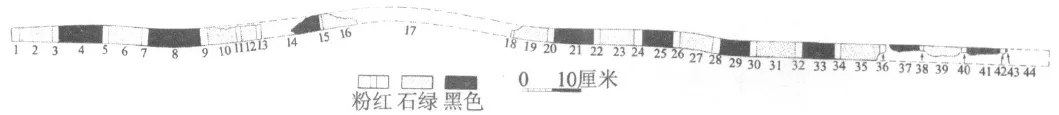

山西襄汾陶寺遗址出土的漆杆

中国先民对日影测量的历史十分久远,可追溯至新石器时代晚期。最初,人们利用自然标志物观测日影,后来逐渐使用专门的测影杆“表”。山西襄汾陶寺遗址出土的漆木杆,是目前发现最早的圭表实物,它可能用于测定重要节气的日影长度。当时,“立杆测影”是核心测量方法,人们通过观测木杆影长确定时间和方位,甚至还用于都城选址。商周时期,圭表材质向石质发展,形制也趋于规范。

铜石之革:圭表制度的定型

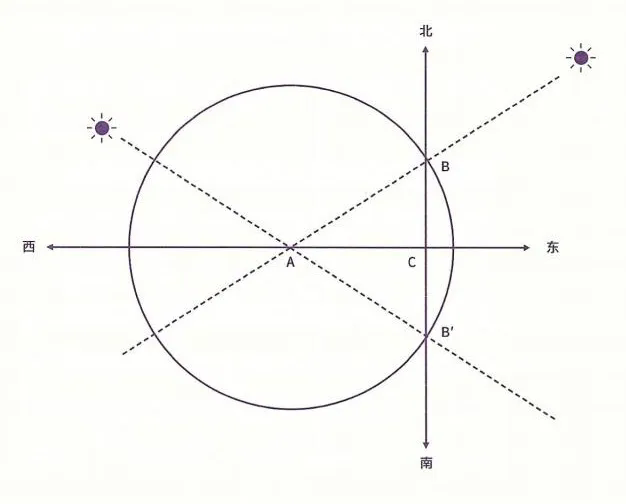

春秋战国至汉代,是圭表制度定型的关键时期。汉代文献记载,圭表标准形制为“表高八尺,圭长一丈三尺”,这一比例源于人体身高参照与实测数据。汉代圭表技术有诸多发展:材质上出现精密铜质圭表;结构上,圭尺与表合为一体;测量方法上,《淮南子》记载的“双表法”通过主表与游表的协同使用,提升了方位测定精度,为后世天文观测奠定基础。

东汉铜圭表

《淮南子》双表定方位示意图

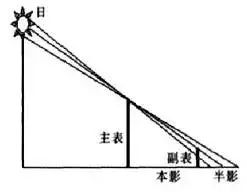

分影析微:宋代观测的创新

宋朝是天文仪器发展的黄金时期。传统圭表受太阳半影效应影响,测量精度受限。沈括进行双重创新:一是将圭表置于暗室,利用狭缝光道提升投影对比度;二是增设副表装置,消除半影干扰,其设计比元代“景符”早两百年,大幅提升了测影精度。

沈括主副表测影示意图

巨表观天:元代圭表测影技术的巅峰

元朝时,郭守敬对圭表进行革命性改进。他将表增高至四丈,发明“景符”装置,使日影测量精度达毫米量级。他测算的回归年长度领先西方三百余年,编订的《授时历》是当时世界最精确的历法。郭守敬通过表高革新、光学消影和测量基准优化,将圭表测影技术推向古代世界最高水准。

河南登封观星台

从原始木杆到四丈高表,圭表的发展历程展现了中国古代科技的辉煌成就,承载着古人对宇宙规律的探索精神,是中华文明科学精神与文化价值的生动体现。

来源: 科普山东

科普中国公众号

科普中国公众号

科普中国微博

科普中国微博

帮助

帮助

中国城市规划学会

中国城市规划学会