看着宝宝圆鼓鼓的小肚子是每位父母心底的柔软,但如果发现宝宝大腿根偶尔会鼓起一个“小包”,尤其在哭闹、用力时明显,安静时又消失,这很可能就是——小儿疝气。

别紧张!疝气是小儿常见的外科问题,但它也确实藏着一些需要家长警惕的“小秘密”。今天,我们一文说清!

小儿疝气是什么?宝宝肚子里的小零件“迷路”了!

小儿疝气是小儿腹股沟疝的俗称,在小儿发育过程中各种原因导致腹股沟鞘状突未闭合或者闭合不全,当腹压突然增高时,腹腔内脏器(如小肠、大肠、网膜、卵巢等)经未闭合的鞘状突口进入腹股沟管,形成一个突出的包块,这就是腹股沟疝。

想象一下,宝宝的小肚子像一座精心设计的“小房子”,有一层结实的“墙壁”(腹壁)保护着里面的“住户”(肠管、卵巢等)。疝气,就是这层“墙壁”上某个地方,天生有个没长好的“小门”或“薄弱点”。

当宝宝使劲时(哭闹、咳嗽、便秘),肚子里的压力增大,一些“住户”(最常见的是小肠,女孩也可能是卵巢)就可能从这个“小门”挤出来,在皮肤下形成一个看得见摸得着的“鼓包”。

当宝宝安静或躺平时:压力减小,“住户”又缩回“房子”里,“鼓包”就消失了。

发现孩子腹股沟有“小鼓包”,家长怎么做?

1.暂停进食、喝水;

2.安抚孩子,处于放松状态有利于减轻腹内压;

3.让孩子平卧,用枕头、毛巾把臀部垫高,有利于疝气自行复位;

4.观察1-2小时,疝气不能自行复位,要及时就医;

5.包块颜色暗红、有触痛,小儿烦躁、哭闹、呕吐或精神萎靡,可能为疝内容物发生嵌顿或绞窄,即挤出来的“住户”被“小门”卡住,回不去了!为避免挤出来的“住户”缺血坏死,并发肠穿孔、腹膜炎等严重情况,需立即就医。

疝气要不要做手术?这个“门”自己关不关得上?

一般1岁以内的小儿采取保守治疗,因为这个“门”有自己关上的可能!较大或者脱出频繁时可以应用疝气带进行局部压迫,同时应尽量减少小儿哭闹、咳嗽、便秘等使腹内压增高情况的发生。

如果1岁以上的小儿,这个“门”还没有关上,通常认为无法自愈,应进行手术治疗。

但年龄并不是绝对因素,也要结合患儿的自身情况,比如患儿不满1岁,但腹股沟疝很大或是反复出现嵌顿,保守治疗的危险增大,也应该及时进行手术治疗;超过1岁但体质虚弱同时疝不大的情况下也可择期再进行手术。

手术可怕吗?宝宝会不会很遭罪?

这是家长最揪心的问题。理解您的担心!

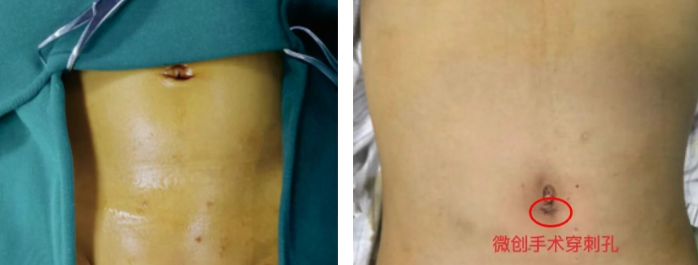

汉寿县人民医院普外科三病区小儿疝气治疗早已进入全微创时代,损伤小、疼痛轻、恢复快、复发率低。

医生在小儿肚脐打一0.5cm穿刺孔,放入细小的摄像头和器械。医生在屏幕上看清“小门”,用特制的线绳在里面把它扎紧关闭。如果发现对侧也有隐藏的“小门”,可以同时手术,有效避免二次手术的可能。普外科三病区腹腔镜微创术对双侧疝及隐匿疝治疗有独特的优越性。

小儿疝气手术使用全身麻醉,麻醉方式由专业的麻醉师根据患儿情况选择。手术过程中,麻醉师会像守护天使一样,精确计算药量,全程监护宝宝的生命体征。手术时间很短(单侧一般15-30分钟),正常情况下是安全的,家长们不用担心会影响宝宝的发育。

手术后家长要注意什么?

1.麻醉清醒后小儿可适当活动,第二天可正常活动,但避免剧烈运动;

2.保持伤口清洁、干燥,一周后若伤口愈合良好可洗澡,但伤口处避免用力揉搓;

3.避免小儿受凉咳嗽、剧烈哭闹、大便干结,3个月内避免剧烈运动,以上因素均会导致腹腔压力升高增加复发风险。

湖南医聊特约作者:汉寿县人民医院 普外科三病区 李明霞

关注@湖南医聊,获取更多健康科普资讯!

(编辑92)

来源: 汉寿县人民医院 普外科三病区 李明霞

科普中国公众号

科普中国公众号

科普中国微博

科普中国微博

帮助

帮助

湖南医聊

湖南医聊