近期,研究人员给钙钛矿相邻界面同时构筑了分子桥(molecular bridge),打通了电荷传输“高速通道”,让反式钙钛矿太阳能电池拿下认证填充因子88%的新纪录!相关成果发表于《国家科学评论》(National Science Review)。

2000年诺贝尔物理学奖得主 Herbert Kroemer 因“发展了用于电子学和光电学的半导体异质结构”而获奖。他曾提出著名论断:“…the interface is the device”(界面即器件)。这一理念在钙钛矿太阳能电池中同样适用:非理想的界面常导致工艺复杂、电荷传输效率低和严重的非辐射复合,从而显著限制了器件性能,尤其在钙钛矿吸光层与相邻功能层形成的异质结界面处表现得尤为突出。

研究亮点

那么,如何同时抑制非辐射复合损失并提升电荷传输效率?研究人员另辟蹊径,设计出双分子桥策略:

桥一:在钙钛矿/空穴传输层界面,构建分子桥,提升空穴提取效率;

桥二:在钙钛矿/电子传输层界面,再搭一座桥,加速电子流出;

而且,这两座“桥”由同一个分子“4-F-PEAFa”发起,聪明又高效!

研究内容

1. 功能添加剂设计:精准钝化钙钛矿缺陷

该工作针对钙钛矿材料中常见的碘空位等缺陷,设计并合成了一种新型功能分子4-F-PEAFa。该分子能高效钝化缺陷,改善膜层质量,为后续界面工程奠定基础。

通过碘空位缺陷模型筛选功能添加剂分子结构

2. 双分子桥策略:构建高效电荷传输路径

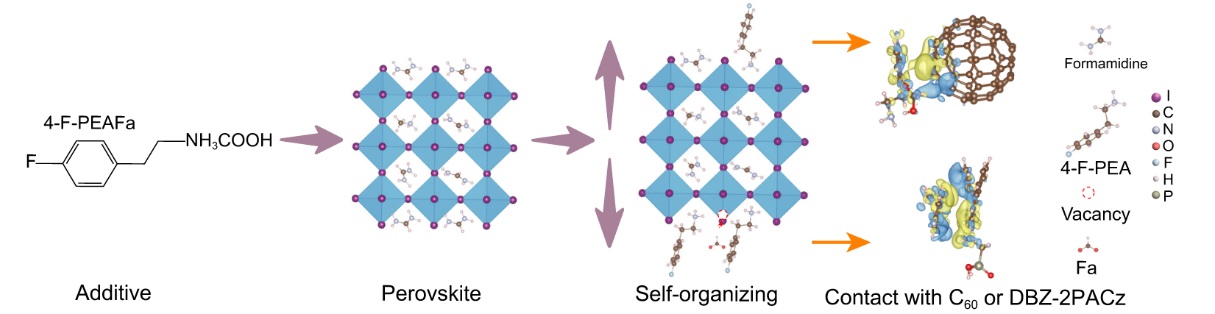

得益于 4-F-PEAFa 分子的自聚集特性,该分子可与合成的空穴传输材料 DBZ-2PACz 和传统电子传输材料 C60分别在钙钛矿上下界面形成稳定的“分子桥”。该双界面协同构建了一体化的载流子传输通道,显著提升了电荷提取效率。

双分子桥形成示意图

研究结果

1. 超高效率与填充因子:实现实效率26%,认证效率25.6%、填充因子0.87(最大认证填充因子高达0.88),并且多个认证器件都展现高效率、高填充,理想因子低至1.06,为当前反式钙钛矿电池的最高性能之一。

2. 卓越稳定性:未封装器件在高温(85°C)和连续工作条件下表现出色,分别在2000 h 和 1000 h 后仍能保持初始效率的90%以上,有利于突破商业化稳定性瓶颈。

这项研究进一步验证了 Kroemer 的预言:“界面,确实就是器件。”也为 钙钛矿电池中的界面调控提供了新思路:让分子“搭桥”,让电荷“飞驰”!

来源: 《中国科学》杂志社

科普中国公众号

科普中国公众号

科普中国微博

科普中国微博

帮助

帮助

《中国科学》杂志社

《中国科学》杂志社