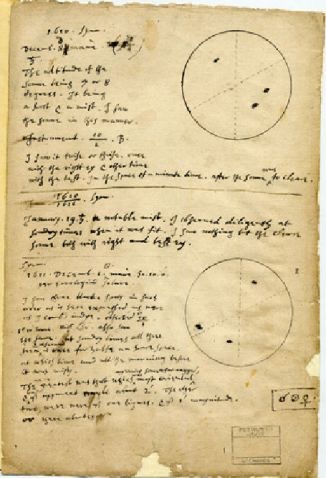

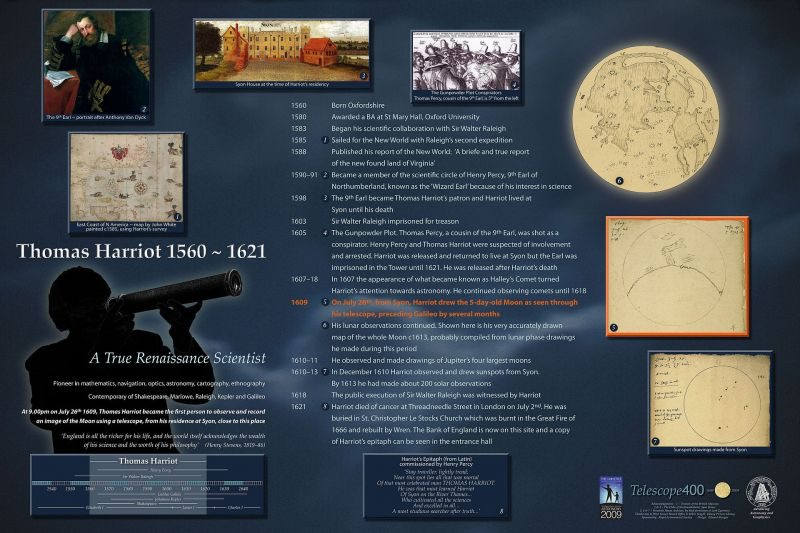

如果哥白尼的“日心说”是自然科学的“独立宣言”,太阳便理所当然受到早期科学家的刮目相看。而光芒万丈的日轮却是让人无法仰视的。伽利略用望远镜看太阳导致失明的传闻虽备受质疑,但他在1637年瞎了右眼后仍坚持用左眼观察天空却是事实。被称为“英国伽利略”的哈利奥特1609年7月便最早把望远镜指向天空,绘制了人类第一张月球“地图”,并独立发现太阳黑子,留下73页手稿记录,却并不知道深色玻璃片虽能减弱可见光强度,瞳孔放大后反而对紫外线“门户洞开”而造成视网膜光化学损害。他在1612年2月17日中午用望远镜直接观察太阳,导致失明1小时之久,长期未能复原。牛津大学天文教授格里夫斯目测太阳直径后持续出现幻视,眼中看到“成群乌鸦飞舞不停”。德国天文学家法布里奇乌斯父子确定了太阳自转,并发明了望远镜暗室投影法,但仍需要首先用裸眼从目镜中调整视场和焦距。按照他们的自述,“即使朝阳和落日最温和的光辉,也会让眼睛持续2天出现奇怪的红色云翳,以致视力模糊”。

英国的天文学家、数学家托马斯·哈利奥特

(来源:commons wikimedia)

1609年7月哈利奥特观察到的太阳黑子

(来源:Galileo and 400 Years of Telescopic Astronomy,by Grego.P.Mannion)

1610年12月8日哈利奥特观察到的太阳黑子

(来源:Harriot’s first sunspot observations)

哈利奥特纪念匾牌

(来源:The group organising the Telescope 400 event July 2009,CC0,commons wikimedia)

2009年伦敦锡永宫前哈利奥特纪念牌匾揭幕仪式

(摄影:Brendan blake CC BY-SA3.0;来源:commons wikimedia)

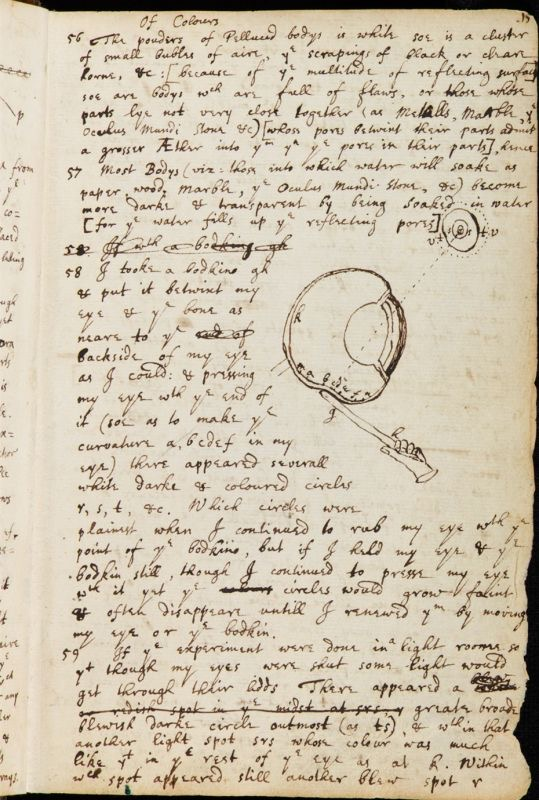

最骁勇而剽悍的太阳观察家,要数现代科学的开山祖师牛顿了。作为三大定律和七色光谱的发明者,牛顿无疑对万有引力的最大实体和万紫千红的终极源泉太阳怀着特殊的敬畏和痴迷。22岁时,牛顿便把自己关在黑屋中让瞳孔放大,先用右眼通过一面镜子盯住太阳,再把视线移向黑暗角落不断眨眼,靠追寻和体味视网膜上的残像,来揣摩太阳的真实面目。如此反复看到第三次时,这种视幻觉竟能变得清晰而鲜活,牛顿也因此几乎永久失明。他在27年后写给朋友洛克的信中还不忘详细描述当时的情景。而颜色的本质是什么,眼睛如何感知色彩,笛卡尔、波义耳都曾经陷入深深的困惑。牛顿为此做过一个大胆的实验,他用锥子插进自己的下眼眶,尽量逼近眼球后部。通过“海底捞月”,向不同方向施加压力和反复搅动,造成眼前出现黑色、白色和彩色光环。剑桥大学图书馆里,至今保留着牛顿图文并茂的日志,记录了这个“第58-59实验”。牛顿的时代,最便利有效的“光学仪器”就是人的眼睛了,年轻的牛顿未免鲁莽,操作的方法也可谓生猛,甚至这个“眼中钉”实验并没有产生多少科学价值。然而,探索真理胜过爱护自己的眼睛!也许这正是我们理解牛顿之所以能够成为牛顿的深层原因。

1665年牛顿用三棱镜将白光发散为七色光谱

人类对颜色的认识始于牛顿

(来源:library.si.edu)

牛顿笔记P15记载的压迫眼球实验

(来源:Cambridge University Library)

1993年牛顿诞辰350周年 德国发行的邮票

(来源:educ.jmu.edu)

选自:《播火录》

来源: 《播火录》

科普中国公众号

科普中国公众号

科普中国微博

科普中国微博

帮助

帮助

武汉教育电视台

武汉教育电视台