作者:王 晶 秦皇岛市第一医院 副主任医师

陈 晨 秦皇岛市第一医院 主治医师

审核:于艺冰 秦皇岛市第一医院 主任医师 中国抗癌协会中西整合淋巴瘤专业委员会委员 河北省中医康复学会委员 河北省中西医结合学会血液学会委员 秦皇岛市科协智库首批专家

老张是一名退休的出租车司机,“腰痛”对他来说已是家常便饭,偶尔吃点止痛药或者贴一贴药膏就能缓解。他曾经去医院就诊,被诊断为“腰肌劳损,腰间盘膨出”,便一直当作“老毛病”没太在意。然而,近1年来,腰痛反复发作且逐渐加重,偶尔还会出现前胸、后背、肩膀等不固定部位的疼痛,吃点止痛药虽能暂时好转,但问题依旧存在。前阵子,他走路时不小心脚滑撞了一下,竟然导致了肋骨骨折。同时,他还总是便秘,3~4天才排便1次,免疫力也明显下降,反复感冒。老张跑了好几趟医院,看看疼痛科开点药,又看看中医按摩一下腰部,但都没有好转。终于,他决定在社区抽血检查一下,结果发现肌酐、尿素还有点高,怎么又有了肾病?这才终于来到医院进一步诊查。当医生说出“多发性骨髓瘤”这个名字时,老张迷惑了,多年的老腰病,咋还变成“瘤”了?

什么是多发性骨髓瘤?

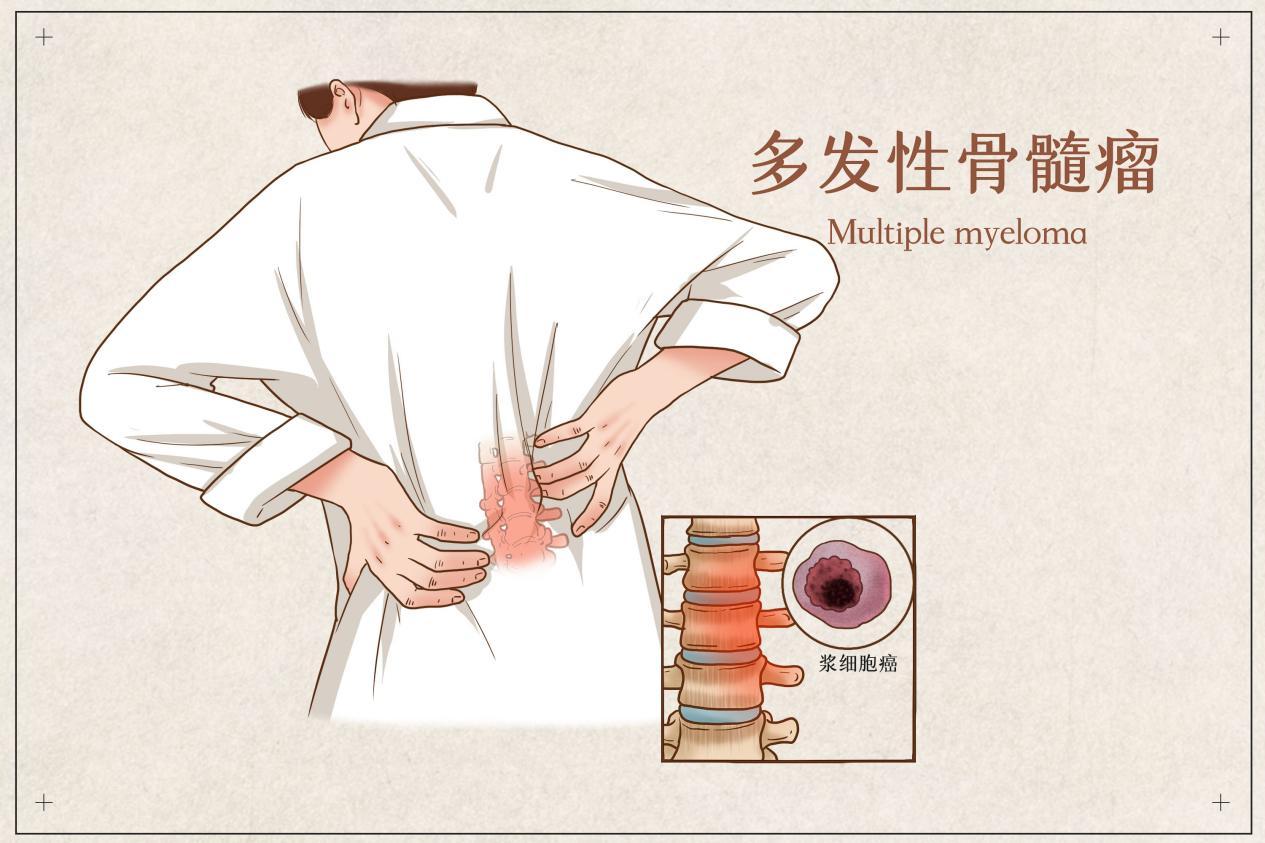

多发性骨髓瘤(MM)是一种浆细胞恶性增殖性疾病。其特征为骨髓中克隆性浆细胞异常增生,导致单克隆免疫球蛋白分泌增多,进而引起相关器官或组织损伤,包括广泛溶骨性骨质破坏,表现为骨痛甚至骨折,还可损伤肾脏,造成贫血、免疫功能低下及高黏滞综合征。我国发病率约为1/10万;西方国家约为3/10万。目前,它是我国血液疾病中第二大高发的恶性疾病,最常发于50~60岁人群,中位年龄为59岁。由于这类疾病表现多种多样,所以难以引起患者注意,且容易被误诊或漏诊[1]。

图1 版权图片 不授权转载

发病原因有哪些?

血液系统恶性疾病的发生往往比较复杂,大部分病因尚未完全明确。潜在的易感性及致病诱因包括家族遗传因素、基因突变、病毒感染、放射线及电离辐射、环境污染、职业暴露、饮食习惯等,更多的是上述众多相关因素的共同作用导致疾病的发生。

图2 版权图片 不授权转载

出现哪些症状要怀疑多发性骨髓瘤?

多发性骨髓瘤的典型症状有四类,英文首字母缩写为CRAB,具体为:

C:血钙增高(Calcium elevation),血生化检查示血钙明显升高。

R:肾功能损害(Renal insufficiency),表现为蛋白尿、血尿、管型尿和急、慢性肾衰竭。

A:贫血(Anemia),血常规检查示血红蛋白下降,多为正细胞正色素性贫血,表现为头晕、乏力、皮肤苍白、活动后心悸等症状。

B:骨病(Bone disease),骨痛为主要症状,往往为转移性疼痛,以腰背部最多见,其次为胸部和下肢。活动或扭伤后剧痛者,可能有病理性骨折。

因此,如果出现典型的CRAB特征,如不明原因贫血或血沉明显增快的老年患者,不明原因长期转移性骨痛的患者,以及不明原因肾功能异常的患者,应及时去医院就诊,以避免延误诊治。

怀疑多发性骨髓瘤要做哪些检查?

1. 免疫球蛋白M检测:需要采集血液和尿液(24小时尿和晨尿),通过免疫固定电泳及蛋白电泳检测是否存在异常M蛋白。此外,还需检测血钙水平、肾功能指标和血常规等。

2. 骨髓穿刺活检:通过骨髓形态学检查、流式细胞术、骨髓病理检查、免疫组化、荧光原位杂交等技术,判断有无单克隆浆细胞及其比例。

3. 影像学检查:CT、MRI,必要时PET-CT等,评估有无骨质破坏及病灶分布情况。

多发性骨髓瘤怎样治疗和管理?

多发性骨髓瘤虽然是一种恶性肿瘤,但随着新药上市及治疗方法的改进,很大一部分多发性骨髓瘤患者接受了规范的疗程化治疗,获得了长期生存。化疗、免疫调节药物和蛋白酶体抑制剂可阻止肿瘤细胞生长。单克隆抗体药物可以提高治疗的选择性和有效性,CAR-T细胞疗法为原发耐药及晚期患者带来了新的希望。自体造血干细胞移植:目前是65岁及以下无禁忌证患者的常规治疗手段,能够加深缓解深度,延长生存时间、提高患者生存质量。

多发性骨髓瘤的患者在日常生活中,如何更好地配合医生,进行自我管理呢?

首先,由于骨髓瘤患者需要定期到医院治疗,因此需要与医生建立良好的沟通,按疗程定时进行治疗,包括定期的复查和血尿检测评估。其次,患者要保持积极乐观的心态,口服药物要按照医生的说明及时并正确地服用。骨髓瘤患者的口服药物可能比较多,分为治疗性药物及预防不良反应两大类,哪些需要长期连续服用,哪些有服用疗程,需要及时与医生沟通并做好记录。由于患者的免疫力低下,要避免感染,保持饮食及手卫生,并避免出入人多密集的场所。保持健康的生活方式,选择硬板床及腰封保护损伤的脊椎,并且遵守医生的建议,绝对卧床或进行缓和的运动,在医生的指导下进行体能锻炼。

参考文献

[1]王得印, 郝云良, 肖萌, 周洪静, 董莎莎, 赵丽莉. 多发性骨髓瘤流行病学及病因分析. 国际流行病学传染病学杂志. 2018. 45(04): 277-280.

来源: 中华医学会

内容资源由项目单位提供

科普中国公众号

科普中国公众号

科普中国微博

科普中国微博

帮助

帮助

中华医学会

中华医学会