2013年2月15日清晨,俄罗斯车里雅宾斯克的居民们像往常一样开始新的一天。突然,一道比太阳还要耀眼的光芒划破天际,随后是震耳欲聋的爆炸声。一颗仅有20米直径的小行星在大气层中爆炸,释放出相当于50万吨TNT的能量。冲击波瞬间席卷整座城市,7200栋建筑受损,1500人受伤。最令人后怕的是,人类对这次撞击毫无预警。

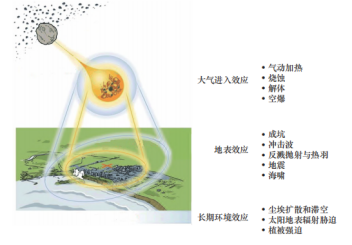

这不是科幻电影的情节,而是21世纪真实发生的天降横祸。而在宇宙的时间尺度上,这样的撞击事件并不罕见。6600万年前,一颗直径10公里的小行星以每秒20公里的速度撞向地球,在今天的墨西哥湾掀起了高达数百米的海啸,扬起的尘埃遮天蔽日数年之久。这场浩劫不仅终结了恐龙1.6亿年的统治,更是让地球上75%的物种永远消失。亦或是1908年的通古斯大爆炸,一颗40-65米级的小天体将西伯利亚2150平方公里的原始森林夷为平地,爆炸威力相当于1500-2000万吨TNT。

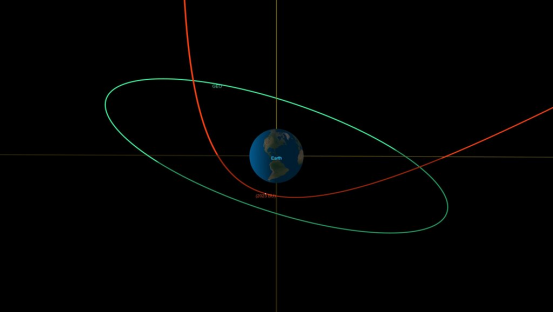

小行星撞击被列为威胁人类生存的重大灾难之一。据统计,目前人类已发现超过3.5万颗近地小行星,且仍有大量中小尺寸的小行星隐匿在茫茫太空中。2025年2月,小行星2024 YR4的撞击概率一度升至3.1%,引发全球关注,这一事件再次敲响了警钟。据NASA最新统计,人类仅发现约44%的威胁性中型小行星,这意味着超过1.4万颗直径大于140米的城市杀手级小行星仍隐匿于深空阴影中。

面对这些来自深空的不速之客,人类的防御之路充满挑战,哪怕仅仅是及时发现危险这一步。小行星本身不发光,只能反射微弱的太阳光,所以在漆黑的宇宙背景下并不好探测。再加上许多小行星从太阳方向飞来,强烈的阳光让地面望远镜失明。对此有一个专业的评估指标,叫做视星等,用来表示天体在地球上观测到的亮度等级,数值越大,亮度越暗。举几个常见的例子,太阳为-26.7等, 满月是-12.9等,而我们的肉眼极限可以观测到+6等。但即便是直径140米的城市杀手级小行星,在距离地球100万公里时的视星等仅为+21等。加之它们运行速度极快、轨道复杂多变,往往要等到非常接近地球时才会被发现。

即便发现了威胁,防御更是难上加难。例如刚才提到的140米的小行星,质量就可达百万吨级,以每秒数十公里的宇宙速度呼啸而来,动能足顶千颗核弹。要改变如此庞然大物的轨道,需要的不仅是技术,更是时间。据科学家计算,对于140米级小行星需要提前7年偏转才能避开地球1000公里;而对于足以毁灭文明的千米级小行星更需要数十年预警。然而现实是,我们常常只有数月甚至数周的反应时间。2023年1月21日,一颗小行星被观测到,而仅仅6天后的1月27日,它就从距离地表3,600公里处掠过,这可比地球同步卫星轨道还要低上约10倍(地球同步轨道卫星的高度大概是35786km)。虽然它擦肩而过,但如果这是一颗更大的威胁性天体呢?我们将毫无防御时间。

传统的防御思路主要有三种:核爆破坏、动能撞击和引力牵引。核爆看似威力巨大,但在真空环境中没有冲击波,超60%的能量转化为X射线,仅少量能加热小行星表面。对于疏松的碎石堆结构小行星,偏转效率不足动能撞击的十分之一,且可能将一个大威胁分裂成无数个小威胁。

引力牵引则需要航天器保持在距小行星表面100米内,就相当于直升机贴地飞行的高度,持续喷射离子流产生微牛级推力。目前最可行的是动能撞击,2022年NASA的DART任务首次成功将小行星偏转。虽然轨道速度仅改变了每秒2.7毫米,但足以让其轨道周期缩短33分钟。问题是,人造航天器面对动辄百万吨的小行星无异于蚍蜉撼树,如果是对付真正的威胁,岂不是需要发射成百上千个撞击器?

正是认识到这些局限,我国科学家另辟蹊径,提出了一种以石击石的方案:与其耗费巨资制造撞击器,不如就地取材,捕获太空中的小型天体作为炮弹。这个构想的精妙之处在于充分利用了太空资源。传统实施动能撞击任务的的撞击器质量通常不超过1吨,而捕获一颗10米直径的小行星,就能获得上千吨的天然炮弹。这相当于把弹弓换成了投石机,威力提升百倍。

以防御直径340米、质量达6.1×10¹⁰千克的小行星Apophis为例,传统撞击方法仅能实现176公里的偏转,这还不到地球半径的3%。但采用以石击石方案,情况发生了质的改变。研究团队对这颗著名的潜在威胁小行星进行了详细计算。航天器将配备两个捕获臂和三个接触臂。捕获臂使用一种叫做微脊抓取器的装置,它有数百个鱼钩状的微小尖刺,可以抓住小行星表面的凸起和凹陷结构。通过捕获并操控一个200吨级的太空岩石作为撞击器,以每秒11.84公里的相对速度撞击,可以使这颗小行星产生每秒39.81毫米的速度改变。虽然这个速度改变看似微小,但经过4年的轨道演化,能够让Apophis在2029年飞掠地球时的最近距离从原本极其危险的38000公里增加到约40000公里,偏转距离达到近两千公里。

这比传统方法的176公里提升了十倍有余。更重要的是,这样的偏转距离已经远超过了地球半径的四分之一,即使考虑到各种不确定因素,也能确保小行星安全飞掠。

2021年,中科院国家空间科学中心团队进一步提出末级击石(AKI)技术,传统任务中,火箭末级在完成使命后会被抛弃,成为太空垃圾。但末级击石方案会在航天器进入深空逃逸轨道后,火箭末级与航天器不实施星箭分离,而是保持连接形成一个组合体。航天器通过姿态控制系统和推进系统,精确操控这个包含火箭末级的组合体,将其引导到与威胁小行星的碰撞轨道上。这相当于获得了额外的撞击质量,使撞击动能大幅提升。以长征五号火箭为例,其末级干重达6.5吨,加上2.25吨的航天器,总撞击质量可达8.75吨,是单独航天器质量的3.9倍的撞击质量,通过航天器的姿态控制系统和推进系统,精确操控这个组合体撞向威胁小行星。航天器携带约800公斤推进剂用于轨道修正和终端制导,从发射到撞击约需3年。

当仿真防御直径492米的Bennu小行星时,单个末级击石撞击器在10年预警期内可实现399公里的偏转距离,是传统方法的3.5倍,这种效果相当于将传统方法的预警时间从25年缩短到10年。如果要实现1.4个地球半径的安全偏转距离,传统方法需要发射79枚长征五号火箭,而采用末级击石技术只需23枚,成本降低到原来的三分之一。

对于国际社会重点关注的140米直径潜在威胁小行星,末级击石技术展现出更大优势。在10年预警期内,传统撞击器只能实现0.78个地球半径的偏转,无法完全消除威胁;而末级击石可以达到2.75个地球半径或1.23个地球半径的偏转距离,确保地球安全。这或是意味着人类首次拥有了在较短预警时间内、不使用核武器就能防御大型小行星的有效手段。

我国已经将小行星防御列为国家重大航天任务,并明确提出论证建设近地小行星防御系统。根据国家航天局最新规划,中国将在2030年前实施首次小行星防御在轨验证任务,对一颗30-50米直径的小行星进行动能撞击和轨道偏转试验。从以石击石到末级击石,科学家们展现出的不仅是技术创新,更是借力打力,物尽其用的东方智慧。

参考文献

[1] 吴伟仁,龚自正,唐玉华,等.近地小行星撞击风险应对战略研究[J].中国工程科学,2022,24(02):140-151.

[2] Li, M., Wang, Y., Wang, Y. et al. Enhanced Kinetic Impactor for Deflecting Large Potentially Hazardous Asteroids via Maneuvering Space Rocks. Sci Rep 10, 8506 (2020).

[3] Wang, Yirui, et al. "Assembled kinetic impactor for deflecting asteroids by combining the spacecraft with the launch vehicle upper stage." Icarus 368 (2021): 114596.

本文为科普中国·创作培育计划扶持作品

出品丨中国科协科普部

监制丨中国科学技术出版社有限公司、北京中科星河文化传媒有限公司

作者丨蔡文垂 中国科学院大学 博士研究生

审核丨白鹏 航天科技集团十一院 研究员

来源: 论文

科普中国公众号

科普中国公众号

科普中国微博

科普中国微博

帮助

帮助

蔡文垂

蔡文垂