“听不见!根本听不见!” 这届家长的崩溃,从娃的“自动过滤系统”开始 ——

从客厅到卧室的夺命连环call,到最后吼到破音才等来一句“知道啦!”,明明是亲生的,咋就成了“最熟悉的陌生人”?其实,娃的“装聋作哑”里藏着大脑发育的“小秘密”+ 人类幼崽的“叛逆哲学”,看懂这3个真相,比吼1000句更管用!

大脑正在“加载中”:

不是故意不理,是神经发育没“联网”

你以为娃在“消极怠工”,其实人家的大脑正在上演《速度与激情》——

▶ 注意力「小霸王」模式启动

专注时自带「消音耳机」:

当娃沉迷搭积木 / 看绘本时,大脑会开启“心流结界”,外界声音自动调成“静音模式”。

(心理学实锤:这种“非注意性盲视”,连成人打游戏时都会触发!)

专注时长“电量不足”:

3岁娃专注时长≈9分钟(打两局王者都不够),5岁≈15分钟(刚看半集动画片),强行切换任务=让电脑同时运行10个程序 —— 直接“死机”!

切换任务像“倒车入库”:

从“玩玩具”到“收玩具”,娃需要大脑前额叶皮层“手动换挡”,这对神经发育未成熟的他们来说,堪比“高数考试”。

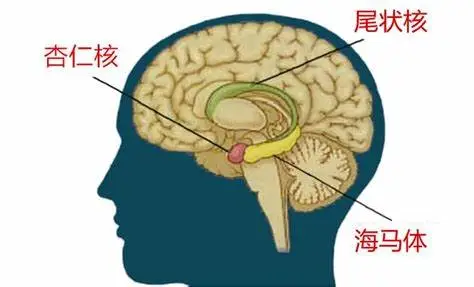

冷知识:娃专注时被打断,可能触发“杏仁核警报”,下次听到你喊他,第一反应不是“妈妈叫我”,而是“又要被打扰了”!

(图源澎湃网)

沟通方式“踩雷区”:

你说的每句话,都在训练娃“选择性耳聋”

为什么娃只听“最后一遍”?因为你的沟通模式,早已被他摸透了 ——

▶ 重复指令 =“狼来了”效应

第一遍说“吃饭了”,娃当背景音;

第二遍提高音量,娃想“可能还能玩 5 分钟”;

第三遍拍桌子怒吼,娃才知道“这次是真的”。

(潜台词:反正妈妈会喊3遍,急什么?)

▶唠叨=“负面情绪循环泵”

心理学“超限效应”警告:

唠叨→娃产生内疚感→内疚升级为不耐烦→不耐烦演变成反感→最后用“装聋” 对抗你的情绪。

(你的每句“快点”,都在给娃的逆反心“充电”!)

▶ 命令式语气=“反抗按钮”

2-3 岁“可怕的两岁”:说“不”是我的“独立宣言”!

6-8 岁“小大人叛逆期”:凭什么你说的都对?

青春期“主权争夺战”:我偏要和你反着来!

(当你说“必须现在收拾”,娃的大脑自动翻译成:“你在剥夺我的控制权!”)

(图源AI)###

沉默是“叛逆的温柔”:

不回嘴,是娃在保护你的玻璃心

别以为娃不说话就是“理亏”,人家的沉默里藏着“成长的智慧”——

2-3岁:用“不回应”测试“我的拒绝有没有用”,这是建立自我边界的第一步;

6-8岁:用“假装听不见”抗议“不公平的要求”(比如打断游戏去写作业);

青春期:用“沉默”守护内心小世界,毕竟和父母吵架,伤感情又费力气。

扎心真相:娃越“装聋”,越说明TA在压抑情绪。比起歇斯底里的对抗,这种 “温和的反抗”其实是TA在照顾你的感受!

(图源AI)

破解“听不见”咒语的关键

不是让娃“服从”,而是学会和TA的大脑“合作”——

✔ 注意力管理术:提前10分钟预告任务,给娃“大脑换挡”时间;

✔ 沟通极简法则:去掉前缀废话,直接说“3分钟后关电视,现在去洗手”;

✔ 权力下放技巧:把“你必须”换成“你想先收拾积木,还是先整理绘本?”

下次娃“装聋”时,先别急着发火 —— 蹲下来,看着TA的眼睛,用一句“妈妈知道你在忙,但这件事很重要”,或许比吼800遍更有用。毕竟,亲子沟通的终极答案,从来不是“听不听话”,而是“懂不懂TA”。

(图源AI)

来源: 文字图片来源参考:科普时报

科普中国公众号

科普中国公众号

科普中国微博

科普中国微博

帮助

帮助