在很多影视作品中,我们常常看到这样的桥段,人在濒死的一刻,眼前会飞快闪过自己的一生。童年的小巷、恋人的微笑、奋斗的汗水、年少的梦想,一切似乎都在生命终止的瞬间被回放。听起来像是一种浪漫的文学描写,但科学家们一直在追问,这种人生电影到底是真的存在,还是人类的幻想?

2022年,一项罕见而又震撼的神经科学研究或许为这个的问题提供了初步答案。科学家们首次记录到了人类在死亡瞬间的大脑电活动,发现其中可能存在与生命回忆相似的神经生理现象。

真的有“人生电影”吗(图片来源:作者使用AI生成)

心跳停止前后的大脑,仍在“闪光”

这项研究的契机并非设计巧妙的实验,而是一场突如其来的意外。一名87岁的男性因摔倒导致急性硬膜下出血,被紧急送入爱沙尼亚塔尔图大学附属医院。医生为他进行了减压开颅手术并持续使用脑电图(EEG)进行监测,以防癫痫等并发症发生。然而术后两天,这位患者突然出现严重神经功能恶化,紧接着发生心脏骤停。

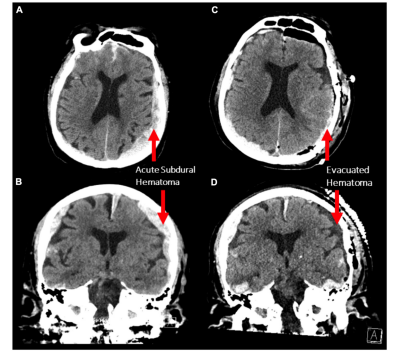

患者CT扫描(图片来源:参考文献[1])

出人意料的是,这场急救事件竟为科学家们留下了长达900秒的人脑电波记录,横跨癫痫发作、双侧大脑抑制、临终阶段和心跳停止。这也是全球首次在临床环境中获取人类死亡过程中的完整脑电数据。

研究团队在这段脑电图中,聚焦分析了关键的四个时间窗:癫痫发作后的间歇期、左脑功能抑制阶段、双侧大脑活动停止前的30秒、心跳停止后的30秒。

结果显示,在大脑双侧活动逐渐消退的过程中,尤其是心跳停止前后那短短的一分钟内,患者的大脑竟然出现了一种异常而有序的高频活动——伽马波的大幅增强。

**什么是“伽马波”****,**为什么它如此关键?

在神经科学中,伽马波是一种频率在30–150 Hz之间的高频脑电波。它并不陌生,健康人类在做梦、集中注意、回忆往事、解决问题时就会出现伽马波活动。它被认为是认知、意识和记忆整合的重要神经基础。

研究发现,在患者死亡的临界时刻,尤其是心跳即将停止前的那30秒,伽马波不仅在绝对强度上升高达2–3倍,其在整个脑电频谱中的相对占比也显著提升,从原先的1%~2%升至8%以上。这种现象在动物模型中曾有报道,而在人类中则是首次观察到。

更令人惊讶的是,这些伽马波不仅在死亡前爆发,在心跳停止后的半分钟内仍在持续,并与低频波保持着复杂的耦合关系。这恰恰是我们大脑在处理复杂认知任务时常见的模式,比如思考一段过往、唤起一段记忆、重构一个场景。

人生真的会在临终时“闪回”吗?

“人生电影”正是濒死体验最常被人提及的现象之一。许多从死亡边缘被救回的人曾描述,他们在那短暂的时间里,看到了自己的一生像电影般快速播放,有的甚至感到异常清晰、宁静或愉悦。

而这项研究提供的伽马波数据,为这种体验提供了可能的神经基础。当alpha波调控伽马波时,这种跨频耦合被认为与人类的视觉重建、意识回调与记忆整合高度相关。研究团队还指出,这一现象与早前在小鼠身上观察到的死亡前脑电浪涌极为相似,说明这可能是一种演化保守的神经反应机制。

不过,研究人员也保持了必要的科学谨慎。他们指出,该案例存在一些不可忽视的局限,比如患者本身患有癫痫和脑损伤,这可能影响了正常脑电,还有就是在抢救过程中使用了抗癫痫药物,可能改变神经兴奋性,同时该研究为个案报告,不能代表所有个体的濒死过程。

也就是说,死前的“人生电影”这一说法仍不能被证实,但它确实有了可以被科学研究的神经生理线索。

结语

这项研究虽然源于一场意外,但其结果却跨越了医学、伦理、心理的边界。当人类生命走向终点时,我们的大脑或许并非完全沉默——它仍可能在用自己的方式,完成最后的人生梳理。

这不仅为我们理解死亡提供了新的视角,也可能影响医学伦理实践,例如未来器官捐献的时间判断等。

参考文献:

[1] Vicente, Raul, et al. "Enhanced interplay of neuronal coherence and coupling in the dying human brain." Frontiers in aging neuroscience 14 (2022): 813531.

策划制作

本文为科普中国·创作培育计划扶持作品

出品丨中国科协科普部

监制丨中国科学技术出版社有限公司、北京中科星河文化传媒有限公司

作者丨Denovo科普团队(赵玉碗 中国科学院大学博士;杨超 博士)

审核丨詹丽璇 广州医科大学附属第二医院神经内科教授

来源: Denovo

科普中国公众号

科普中国公众号

科普中国微博

科普中国微博

帮助

帮助

Denovo

Denovo