你可曾留意

汉字里的“雨”如何被书写?

古人如何向天求雨?

又用什么在雨中护身?

循着雨滴的轨迹

探索一场浸润中华文明的雨

01

汉字里的雨

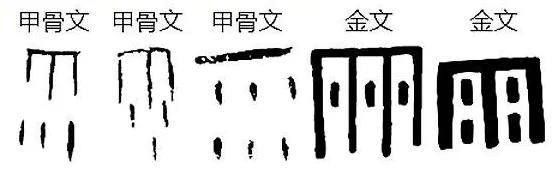

甲骨文的“雨”字由上下两部分组成:上面一横代表“天”,下面几道短竖线或点代表“雨水”。这些短竖线或点有时稀疏,有时密集,用来表现雨的大小。

“雨”字的金文字形跟甲骨文一脉相承,多选用以连续形态为外部轮廓,以间断形态为内部形象的综合形态。

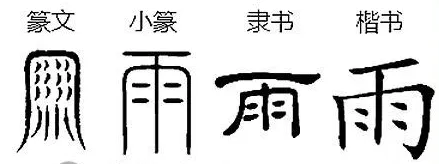

小篆的“雨”字结构更清晰:第一横代表“天”,第二横代表“云”,中间的竖线穿过“云”层,表示雨水从天而降。现代汉字的“雨”就是从小篆演变而来的,经过隶书、楷书的调整,最终形成了我们今天熟悉的写法。

汉字中藏着许多与"雨"相关的字,它们不仅记录天气现象,更承载着丰富的文化内涵。

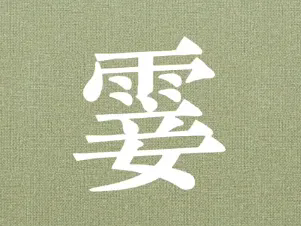

我们常说一霎时,“霎”就是很短的时间,本意是小雨,后引申出短暂的意思。

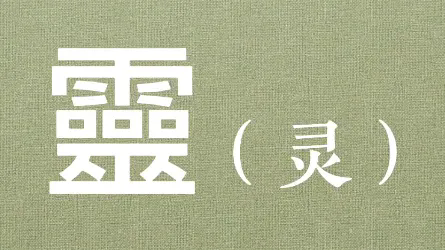

求雨的仪式就叫做靈,指祭祀祈雨时神灵降下的应验,后有神灵、灵验的意思。

鸟在雨中振翅疾飞,发出的声音就是“霍”,后来有了快的意思,如霍然,也用来形容其他响声,如“磨刀霍霍向猪羊”。

每一场雨,在古人的眼中也都有自己独特的比喻与性情。

微雨唤“廉纤”:

微风拂掠生春丝,小雨廉纤洗暗尘。

——黄庭坚《次韵赏美》

雨落成线喻为“银索”:

玉竿银索倾瓶盆,谊威怒力凌乾坤。

——文同《季百般已亥大雨》

水滴溅起为“跳珠”:

濯锦翻红蕊,跳珠乱碧荷。

——钱起《苏端林亭对酒喜雨 》

及时好雨呼“嘉泽”:

人心上感,天降嘉泽 。

——唐 李华《润州丹阳县复练塘颂序》

久旱逢雨是“甘霖”:

望人间三尺甘霖,看一片闲云起处 。

—— 冯子振《鹦鹉曲 农夫渴雨 》

02

祈雨文化

祈雨是一种古老的沟通天地的重要仪式。从官方到民间,各朝代几乎都留下了祈雨的记载。

这种活动最早可追溯至夏朝,到了商代已经非常盛行,著名的商汤祈雨故事便可为证:“汤既克夏,大旱七年,洛川竭。汤乃以身祷于桑林,翦其爪、发,自以为牺牲,祈福于上帝。于是大雨即至,洽于四海”。这展现了早期君主以己身祈雨的虔诚。

西周时期,祈雨礼仪更加规范完备,国家还设置了专职负责祈雨的巫师。《周礼》记载明确:“司巫掌握群巫之政令,若国大旱,则帅巫而舞雩”。“舞雩”即祈雨之舞,已成为国家制度的一部分。

到了汉代,“雩礼”作为国家祭祀体系中的重要内容得到进一步巩固和发展。

唐代的祈雨活动更加具体,除了向神明祈祷外,还出现了更具民俗色彩的“画龙祈雨法”、“蜥蜴祈雨法”等特殊形式。

宋代时,中国百姓信奉的掌管河泽云雨之神——“龙王”得到朝廷的认可,每遇较大的旱灾,朝廷便派遣官吏到各大寺庙祈拜“龙王”降雨。

03

雨具

出门谋生,遇雨雪交加天气时,古人难免还要躲避雨水的侵袭。 雨具是人们为了避雨而创造的护身工具,也是水文化在衣饰文化上的显现和表达。

蓑衣

蓑衣,以不易腐烂的草(俗称蓑草,学名拟金茅)编织成衣状,供人披戴遮雨。其历史可追溯到《诗经·小雅·无羊》所描绘的“尔牧来思,何蓑何笠”——“何”即“荷”,意为负担、引申为披戴,生动刻画出牧人披蓑戴笠的雨中形象。

随着农耕社会发展,高粱叶皮、麦秆、稻草、棕皮棕丝等都成为了重要的蓑衣原料。至南北朝,更出现了以油浸丝绢制成的“油衣”或“油帔”。

蓑衣之妙,尤在于避雨的同时解放双手。故不止农夫耕田喜用,就连风雪中垂钓的渔夫也常身披蓑笠。明代《农政全书》的叮嘱:“上风皇,下风隘,无蓑衣,莫出外”,正是对其在户外生计中重要作用的明证。

斗笠

与蓑衣相伴的另一种重要雨具,便是斗笠。《说文解字》中提到“簦”字,指的是带盖有柄的竹制遮阳挡雨具;而与之相对的,则是无柄、仅戴于头顶的“笠”,后世也称笠帽、笠子,俗称斗笠(因其顶部形状或大小如斗而得名)。从《国语》中“簦笠相望”的记载来看,斗笠作为雨具,至迟在公元前5世纪初就已经出现了。

根据材质不同,斗笠品类繁多:

箬笠(竹笠/箬帽):用箬竹的叶或篾片夹细纸制成;

草笠:用草梗编织,其中芦苇梗的叫苇笠,香蒲梗的叫蒲笠;

毡笠:用毛毡片制成;

雨笠:多见于多雨地区,用棕皮、棕毛编结而成,常比一般斗笠更大。

雨伞

据考证,伞的雏形至迟在春秋时期已出现。在秦始皇陵出土的彩绘铜车马上,便发现了一柄精美的铜伞。这把伞设计精巧,拉动伞柄上的机关,可以调整伞盖的角度以遮挡不同方向的阳光。此时的伞,多作为帝王权贵车驾上的华盖,是其身份地位的象征。

汉代纸的发明,为造价更低廉的油纸伞提供了物质基础。人们在纸上涂抹桐油或其他防水涂料,大大增强了其耐用性。

至唐朝,油纸伞工艺还传至日本、朝鲜等地,在日本很长一段时间里被称为“唐伞”,可见其影响。

木屐

古人雨天出行时,脚上一般还要穿一双防水鞋,这就是南宋诗人叶绍翁在《游园不值》的诗句“应怜屐齿印苍苔,小扣柴扉久不开”中提到的“屐”。

木屐以木为原材料,下有两齿起支撑鞋身的作用,进而增加鞋底距离地面的高度,能够隔绝污垢和湿气,保证干爽。1988年,考古学者在浙江宁波慈湖新石器时代晚期遗址发现了两件残存的木屐,说明中国人穿木屐已有4000余年的历史。

宋朝以后,屐、蓑衣和斗笠成为古人雨天出行必备的“三件套”。

从识雨之形、祈雨之愿,到御雨之器,一部中华文明与“雨”的对话史,写满了先民敬天、悯人、尚智的深邃哲思。而这沉淀于文化与器物中的智慧,也如同雨露,无声滋养着我们。

来源: 陕西水利博物馆

科普中国公众号

科普中国公众号

科普中国微博

科普中国微博

帮助

帮助

中国城市规划学会

中国城市规划学会