想象这样一个场景,一架无人机缓缓飞过一片广袤的农田,短短几十秒内,它的镜头拍下了这样的画面——有些土地在特定波段的光下泛出淡淡的绿色,而另一些则透出诡异的红光。农民看着这张照片,马上知道哪里缺乏养分了。

通过无人机拍照来看守农田(图片来源:作者使用AI生成)

这是一项来自麻省理工学院(MIT)的前沿研究,核心技术是高光谱报告分子。它让细菌第一次具备了远距离反馈信息的能力,从土壤营养、重金属污染到微生物生态状态,通通可以通过“发光的细菌”进行实时监控。

(图片来源:参考文献[1])

但这到底是怎么实现的?细菌为何能发光?这些高光谱信号又是如何被无人机读取的?

细菌为什么能发光?

严格来说,这些细菌并不是真的在发光——它们不是萤火虫那种能在黑夜中发出肉眼可见光的生物。而是它们生产出一种具有独特光谱吸收特征的色素分子,能够在自然光照下改变反射光,从而在高光谱成像设备中显现出来。这类色素就被称为高光谱报告分子(HSRs)。

我们熟知的绿色荧光蛋白(GFP)等传统发光工具,在实验室里的确非常好用,但这种方法的有效距离短,大多依赖于激光激发,探测范围往往不超过几米。所谓激发光,就是指用特定波长的光照射荧光分子,使其跃迁至高能态,从而在返回基态时释放出可见光的过程。如果想要远距离如几十米、上百米查看一大片土地或森林中细菌的活动情况,GFP就无能为力了。

高光谱成像是一种能够看见上百个波长上的反射光强度的技术,它不只是一张彩色照片,而是每一个像素都有自己的光谱指纹。研究人员想出的妙招是,设计一种细菌,它能在特定条件下合成具有独特光谱吸收特征的色素分子。一旦这些色素在细菌体内产生,它们会吸收自然光中特定波段的光,从而使被细菌覆盖的那一块土壤或沙地,在高光谱成像图中呈现出不同寻常的颜色指纹。

最优发光分子,胆绿素与细菌叶绿素

这次研究中,科学家先从两个角度来筛选“最优HSR”,一是光谱的独特性,越不容易跟背景中其他成分颜色相近,也就越容易识别;二是合成的简便程度,需要的代谢步骤越少,在细菌中越容易表达。

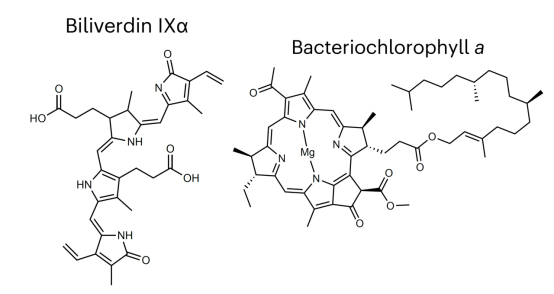

最终筛选出的两种分子分别是,胆绿素 IXα(Biliverdin IXα),一种来源于血红素代谢的绿色色素,也能作为红外荧光蛋白的底物,具有鲜明的可见-近红外吸收峰;另一种是细菌叶绿素a(Bacteriochlorophyll a),广泛存在于光合细菌中,吸收波长长达864纳米,极易被高光谱相机捕捉。

胆绿素 IXα与细菌叶绿素a分子结构(图片来源:参考文献[1])

通过合成生物学手段,科学家将这些色素合成路径嵌入到土壤细菌 Pseudomonas putida 和水生细菌 Rubrivivax gelatinosus 中,打造出可响应信号并在高光谱图像中“发声”的活体探测器。

这些发光细菌能做什么,从实验室到田野的实际应用

高光谱报告分子的价值,远不止于能发出独特光谱这么简单。研究团队首先在实验室中对这些经过基因设计的细菌进行了系统测试。他们分别将产胆绿素的 Pseudomonas putida 和产细菌叶绿素的 Rubrivivax gelatinosus 培养在琼脂、沙盘或土壤中,用高光谱相机从不同距离进行成像。结果显示,两种细菌都能在自然光照条件下表现出清晰、可识别的光谱特征。

这一系统的另一个亮点,是它的模块化设计。高光谱色素的合成路径与上游的感应元件之间是“插拔式”连接,只要更换感应模块,就能让同一细菌响应不同的化学或环境信号。例如,研究人员将一种细菌信号分子“对香豆酰高丝氨酸内酯”(pC-HSL)作为感应对象,构建了可响应其存在的胆绿素合成通路。实验中,他们在沙盘中埋下一小片含pC-HSL的滤纸,然后喷洒改造后的细菌。不久后,这些细菌便在感应到信号后合成胆绿素,生成光谱信号。无人机或固定相机捕捉到的图像中,出现了一圈发光的扩散区——科学家由此还原出信号在土壤中扩散的过程,甚至能通过拟合公式计算出扩散的速率和响应时间,显示系统在3小时内即可探测反应,半峰值响应时间约为7.8小时。

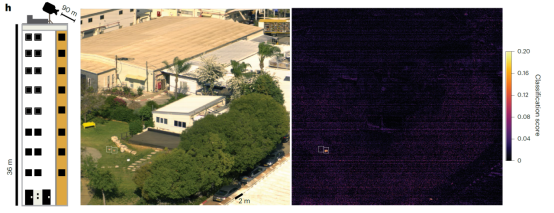

而在另一个更具挑战性的实验中,研究人员让细菌响应一种长链群体感应信号分子(3OH-C14-HSL),并通过构建基因反相门来控制细菌叶绿素的合成,从而建立起一个更为复杂的逻辑回路。这套系统被测试于更远距离,细菌先在实验室中诱导表达,之后被铺洒在非无菌沙土中,再由无人机从54米的高空拍摄图像。结果显示,即使在这类户外复杂背景中,系统依然能精准区分不同浓度下的光谱信号,响应范围可达250倍。如果再进一步将相机架设在9层楼高的建筑屋顶,从90米外捕捉图像,也能在4000平方米的范围内分辨信号差异,识别准确率高达99%。

沙地中3OH-C14-HSL的检测结果(图片来源:参考文献[1])

这些成功案例充分说明,高光谱报告分子不仅能够在受控实验环境中工作,在复杂甚至脏乱的真实场景中同样稳定可靠。

总结

高光谱报告分子为我们打开了一扇观察环境的新窗口。通过将可感知土壤情况的基因线路植入微生物体内,科学家打造出了一种无需电力、能响应多种信号、可远程读取的生物哨兵系统。它不只是合成生物与遥感技术的一次巧妙融合,更是我们监测土地方式的一次跃迁。

参考文献:

[1] Chemla, Yonatan, et al. "Hyperspectral reporters for long-distance and wide-area detection of gene expression in living bacteria." Nature Biotechnology (2025): doi: 10.1038/s41587-025-02622-y. Online ahead of print..

[2] Zhang, Jin, et al. "Creating new fluorescent probes for cell biology." Nature reviews Molecular cell biology 3.12 (2002): 906-918.

[3] Yagi, Kiyohito. "Applications of whole-cell bacterial sensors in biotechnology and environmental science." Applied microbiology and biotechnology 73.6 (2007): 1251-1258.

策划制作

本文为科普中国·创作培育计划扶持作品

出品丨中国科协科普部

监制丨中国科学技术出版社有限公司、北京中科星河文化传媒有限公司

作者丨Denovo科普团队(褚宏伟 博士、湖南师范大学硕士生导师)

审核丨赵宝锋 博士、辽宁生命科学学会

来源: Denovo

科普中国公众号

科普中国公众号

科普中国微博

科普中国微博

帮助

帮助

Denovo

Denovo