你是否曾在地铁广告、社交平台或健康讲座中,听到类似这样的话:“每天快走10分钟,可以多活一年”?这听起来像是商家的夸大宣传,还是确有科学根据?

最近,一项发表于《Journal of Sport and Health Science》的研究,基于英国生物样本库近七万名中老年人佩戴加速度计所得的真实数据,给出了令人信服的答案:每天快走10分钟,确实可能让你多活一年。

每天10分钟有益健康(图片来源:作者使用AI生成)

研究是怎么做的?数据可靠吗?

这项研究由英国莱斯特大学牵头,获得国家健康与护理研究院(NIHR)支持,研究对象来自世界上最大的健康数据库之一——英国生物样本库(UK Biobank)。

研究团队从中筛选出71,773名身体健康、年龄在中老年段的参与者,其中女性平均61.9岁,男性63.1岁,这些人都佩戴了一种叫可穿戴的设备,在手腕上连续记录7天的身体活动状况。这个设备类似于高级版的运动手环,可以精确测量身体的移动强度与时间,比手机或手表更加客观可靠。

研究团队并没有简单地看这些人是否运动,而是计算出两个关键指标。一是身体活动总量,每天动得越多,值越高。另一个是身体活动强度,来衡量一天中活动的快慢分布,走得越快、跑得越多,这个数值越平缓,相比问卷等主观报告方式,这类数据更加精准、连续、实时、可量化。

接下来,他们将这些数据与后续近7年的死亡登记数据进行了匹配,并运用复杂的生存分析模型,计算每个参与者在不同身体活动水平下的预期寿命。为了排除干扰,研究还纳入了诸如年龄、饮食习惯、吸烟饮酒、睡眠时间、慢性病状况、社会经济水平等变量进行校正,确保结果更加真实可靠。

每天快走10分钟,真的能多活一年?

那么,结果如何?研究者们模拟了在不同活动水平下,从60岁开始的预期寿命变化。最引人注目的发现是:即使是很小的身体活动增加,也能带来显著的寿命收益。

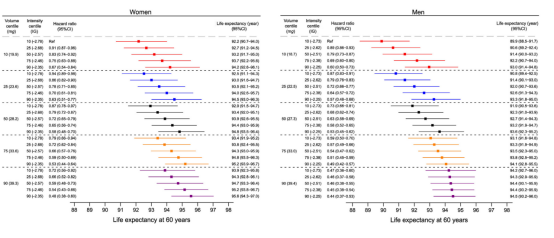

对于那些身体活动处于“最低10%”的女性,如果每天增加10分钟快走,其寿命平均可延长约10个月,如果是增加30分钟快走,则可延长1.4年。对于同样水平的男性,每天多快走10分钟可带来 1.4年的延寿效益,而每天快走30分钟,寿命增加值甚至高达 2.5年。

换句话说,如果你本身运动较少,仅仅在日常生活中多走几步、快一点,都可能让你在人生的终点线上,往前迈出整整一大步。

研究还发现,身体活动的总量和强度各自独立地对寿命有益。也就是说,走得多(即总量大)会延长寿命,走得快(即强度高)也能延寿;如果你既走得多又走得快,寿命收益最大。

60岁起的预期寿命及其风险比(图片来源:参考文献[1])

例如,在所有人中,身体活动量和强度都达到前10%的人,平均寿命可比后10%的群体女性和男性分别多出3.4年、4.6年。但也存在性别差异,在女性中,走得多、走得快,两者各自都能带来延寿益处,且互不影响。而在男性中,当总量已经足够高时,再提升强度所带来的边际增益就不那么明显了。

这可能与性别在运动类型、体能基础、激素水平等方面的生理差异有关,也可能反映了社会角色和日常活动结构的不同,还需要进一步研究探讨。

很多过去关于“走路能延寿”的研究,主要依赖于问卷调查,比如“你每天运动多久?”或“每周快走几次?”这类方法受主观记忆和报告偏差影响较大。而这个研究使用加速度计,属于“客观设备记录”,不仅精度高,还能捕捉到零碎但频繁的身体活动,比如上楼梯、快步赶车、遛狗等。

总结

这项研究向我们传达了一个积极、现实的公共健康信息:哪怕你现在并不运动,增加一点点中等强度的日常活动——例如快走10分钟,也能让你显著受益。

换句话说,你不需要成为跑马拉松的人,也不必花钱办健身卡、不必早起1小时锻炼,你只需在原本出门买菜、遛狗、上下班通勤的路上,稍微加快一点脚步。对一个60岁的普通人来说,这点改变,也许就是未来一年生日蛋糕上多一根蜡烛的关键。

参考文献:

[1] Zaccardi, Francesco, et al. "Interplay between physical activity volume and intensity with modeled life expectancy in women and men: A prospective cohort analysis." Journal of Sport and Health Science 14 (2025): 100970.

[2] Paluch, Amanda E., et al. "Daily steps and all-cause mortality: a meta-analysis of 15 international cohorts." The Lancet Public Health 7.3 (2022): e219-e228.

[3] Dempsey, Paddy C., et al. "Investigation of a UK biobank cohort reveals causal associations of self-reported walking pace with telomere length." Communications biology 5.1 (2022): 381.

[4] Ramakrishnan, Rema, et al. "Objectively measured physical activity and all cause mortality: a systematic review and meta-analysis." Preventive medicine 143 (2021): 106356.

[5] Bull, Fiona C., et al. "World Health Organization 2020 guidelines on physical activity and sedentary behaviour." British journal of sports medicine 54.24 (2020): 1451-1462.

[6] Booth, Frank W., Christian K. Roberts, and Matthew J. Laye. "Lack of exercise is a major cause of chronic diseases." Comprehensive physiology 2.2 (2012): 1143.

策划制作

本文为科普中国·创作培育计划扶持作品

出品丨中国科协科普部

监制丨中国科学技术出版社有限公司、北京中科星河文化传媒有限公司

作者丨Denovo科普团队(杨超 博士、中国科普作家协会会员、广东省青年科技创新研究会会员)

审核丨邵文亚博士 福建医科大学副教授

来源: Denovo

科普中国公众号

科普中国公众号

科普中国微博

科普中国微博

帮助

帮助

Denovo

Denovo