在阳光灿烂、碧波荡漾的热带大洋中,许多人以为这里一定生机勃勃,鱼群穿梭、海草摇曳。但事实上,大面积海域却是名副其实的“液体荒漠”——尽管有充足的阳光和二氧化碳,却几乎没有浮游植物和水生生物能在此繁衍生长。这并不是因为缺水,而是因为缺乏一个关键的营养元素。

鲸鱼如何运输营养

科学家发现,海洋的发展往往与一种生物的到来密切相关。它们不是小巧的藻类,也不是捕食者群体,而是重达几十吨、每年穿越数千公里的巨型动物——鲸鱼。更出人意料的是,它们在海洋生态系统中最不可替代的“贡献”,竟然来自一个极易被忽视的过程:排尿。

座头鲸排尿(图片来源:参考文献[1])

鲸鱼,尤其是座头鲸、灰鲸和露脊鲸等须鲸类,是地球上最庞大的迁徙动物之一。它们每年在全球海洋间进行惊人的长途旅行。从高纬度的南极或北太平洋等富营养海域进食,再游向热带和亚热带的温暖海湾繁殖,单程距离动辄超过8000公里。人们长期关注它们的壮丽身姿和哺育行为,却忽视了它们在这趟旅途中所承担的一个意想不到的生态角色——跨洋运输营养。

须鲸会从夏季觅食地游数千公里到冬季栖息地(图片来源:参考文献[1])

在捕食季节,鲸鱼摄入大量富含蛋白质的磷虾、小型鱼类等高营养生物,将能量储存在脂肪与肌肉中。进入繁殖季节,它们往往不再进食,而是依靠体内储备维持生理活动。在这一过程中,它们不断分解蛋白质,并通过尿液释放出高浓度的氮,主要以尿素的形式,进入海水中。这种氮,是浮游植物等海洋初级生产者生长所必需的营养元素,而它们恰恰是整个海洋食物网的起点。

科学家将鲸鱼迁徙携带营养的现象称为“鲸鱼传送带”(Great Whale Conveyor Belt)。“鲸泵”则是指它们在海洋表层释放营养的过程。这一系统所释放的不仅仅是尿液中的氮,还包括胎盘、幼鲸尸体、以及鲸鱼脱落的表皮等多种有机物质。这些营养大多集中释放在鲸鱼偏爱的浅海繁殖地,如珊瑚礁、海湾和环礁泻湖。

鲸鱼运输了多少氮?

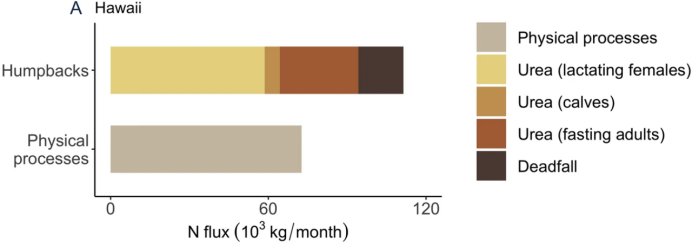

仅以灰鲸、座头鲸和露脊鲸为例,研究表明它们每年就可将超过3780吨氮和近5万吨生物质从极地搬运至低纬度海域——足以支持超过1.8万吨的碳固定,即浮游植物通过光合作用吸收大气二氧化碳。在夏威夷等鲸鱼繁殖热点区域,鲸群排放的氮通量甚至超过了自然上升流的营养通量,足以显著提升原本贫瘠海区的初级生产力,从生物荒漠变为浮游生物天堂。

夏威夷海域的氮通量来源对比(图片来源:参考文献[1])

尽管目前大多数研究数据仍以雌性鲸鱼与幼崽为主,但这已是保守估计。如果将雄鲸及蓝鲸、长须鲸等尚未充分研究的巨型种类计入,全球鲸鱼群体每年通过排泄等行为带来的营养,可能足以支持近4万吨的碳固定,其对气候调节的作用堪比某些人为“海洋施肥”工程。

更重要的是,鲸尿中的氮并非孤立存在。在海鸟和鱼类带来的磷协同作用下,这些氮可触发浮游植物的爆发式增长,进而带动整个热带海洋食物链的恢复与繁荣。正如研究者所言:“这是一种鲸鱼不用嘴也能‘喂养’整个海洋的方式。”

总结

从浮游植物的生长,到整个海洋食物网的运转,鲸鱼尿液中所含的氮元素,正是推动这一切的燃料。这些看似微不足道的生理排泄行为,构成了全球最大规模、最远距离的生物营养输送系统。鲸鱼通过鲸鱼传送带,将高纬度海域的生命能量带入热带和亚热带的营养荒漠,不仅重塑了沿海生态,还可能对碳循环和气候调节产生深远影响。

但这一系统正面临隐忧。自工业化捕鲸以来,全球须鲸数量骤降90%以上,随之消失的还有它们为生态系统提供的无声服务。有研究估计,若鲸群恢复至捕鲸前水平,热带海域的营养通量和初级生产力或可增加2到3倍,许多死水或将重焕生机。

保护鲸鱼,不仅是出于对濒危物种的怜悯,也是在修复一整套被打断的海洋循环系统。或许未来,当我们谈论碳汇、气候治理、海洋恢复时,除了珊瑚礁和红树林,也该把鲸鱼——以及它们的一泡泡尿——重新纳入生态保护中。

参考文献:

[1] Roman, Joe, et al. "Migrating baleen whales transport high-latitude nutrients to tropical and subtropical ecosystems." Nature Communications 16.1 (2025): 2125.

[2] Rasmussen, Kristin, et al. "Southern Hemisphere humpback whales wintering off Central America: insights from water temperature into the longest mammalian migration." Biology letters 3.3 (2007): 302-305.

[3] Pitman, Robert L., et al. "Skin in the game: Epidermal molt as a driver of long‐distance migration in whales." Marine Mammal Science 36.2 (2020): 565-594.

[4] Rii, Yoshimi M., Robert R. Bidigare, and Matthew J. Church. "Differential responses of eukaryotic phytoplankton to nitrogenous nutrients in the North Pacific Subtropical Gyre." Frontiers in Marine Science 5 (2018): 92.

[5] Letscher, Robert T., François Primeau, and J. Keith Moore. "Nutrient budgets in the subtropical ocean gyres dominated by lateral transport." Nature Geoscience 9.11 (2016): 815-819.

策划制作

本文为科普中国·创作培育计划扶持作品

出品丨中国科协科普部

监制丨中国科学技术出版社有限公司、北京中科星河文化传媒有限公司

作者丨Denovo科普团队(褚宏伟 博士、湖南师范大学硕士生导师)

审核丨赵宝锋 博士、辽宁生命科学学会

来源: Denovo

科普中国公众号

科普中国公众号

科普中国微博

科普中国微博

帮助

帮助

Denovo

Denovo