假如让你闭上眼,仅凭一阵呼吸声去辨认身边的人,你会觉得这几乎不可能——毕竟呼吸只是最平常不过的生理节奏。然而,最新发表在《当代生物学》 (Current Biology)的研究却告诉我们:每个人的鼻息模式独一无二,足以成为呼吸指纹。以色列魏茨曼科学研究院的团队让97名志愿者佩戴微型鼻流记录器,连续采集24小时的左右鼻孔气流数据。仅凭这些数据,算法就能以96.8%的准确率把人识别出来,效果堪比乃至优于声纹识别。

每个人的呼吸跟指纹一样独特(图片来源:作者使用AI生成)

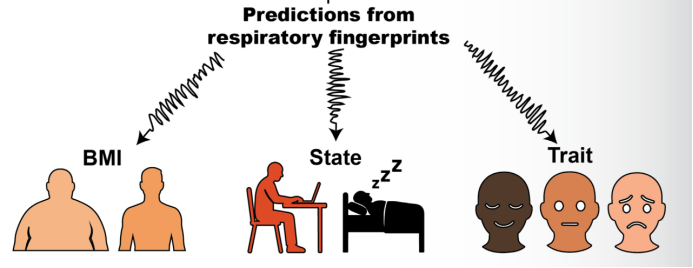

更令人惊讶的是,这种指纹级别的呼吸图谱不仅能识别“你是谁”,还悄悄记录着你的身体状态与情绪线索,从体质指数(BMI)的高低,到焦虑、抑郁等心理特征的波动,都能在呼吸间歇、吸气峰值乃至左右鼻孔气流对称性中找到痕迹。

呼吸是由大脑驱动的“个人节奏”

尽管呼吸是我们无需思考就能完成的动作,但它的背后隐藏着极其复杂的神经调控网络。首先,核心部件是位于脑干的延髓前Bötzinger复合体(pre-Bötzinger complex),被认为是哺乳动物自主呼吸的节拍器,能够自主产生节律性放电,在没有任何外部刺激的情况下产生稳定的吸气信号。与此同时,大脑还通过一整套协调机制,根据体内二氧化碳水平、氧气需求、压力感受器的反馈信息等,不断调节呼吸频率与深度,以维持身体的生理稳态,且对不同生理状态呈现出高度的适应性。

然而,呼吸调控不仅是一个自主的生理过程,还受到高级神经中枢的精细调控。正如魏茨曼研究所的科学家们指出,呼吸还受到了情绪、认知、甚至意志的调控。你可以屏住呼吸跳进水里,也可以在冥想时刻意放慢呼吸节奏,这种自动与自主的结合,使得呼吸成为被神经系统对身体和心理状态的整合调控。

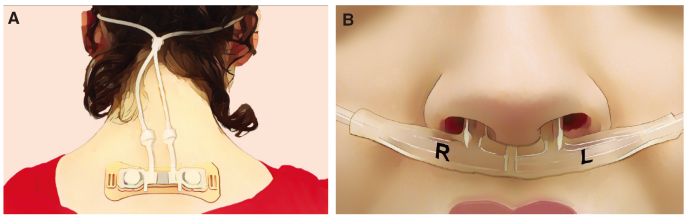

在这项研究中,研究团队开发了一种创新的可穿戴设备,像创可贴一样贴在受试者的脖子后方。该设备通过连接左右鼻孔的导管,实时记录24小时内每一次呼吸的气流变化,同时还内置运动传感器以捕捉身体活动状态。采集的数据并非简单地统计呼吸频率,而是通过一套名为BreathMetrics的分析算法,从中提取出包括吸气/呼气时长、气流峰值、暂停时间、呼吸节律稳定性等24项关键参数。

可以检测呼吸的可穿戴设备(图片来源:参考文献[1])

随后,研究人员利用这些呼吸参数对97位志愿者的数据进行分析。首先,他们将每人的一天呼吸数据分割成5分钟的小片段,并使用神经网络分类器进行训练与识别。结果发现,在清醒状态下能以90.7%的准确率将个体识别出来;即使在睡眠状态下准确率也达到 64.95%。当将全天数据用于训练时,识别率则进一步提升至 96.8%——这已经达到了与指纹识别或声纹识别相当的生物特征级别。

更重要的是,这种呼吸“指纹”具有稳定性。在约3.5个月后的复测中,42名回访志愿者的呼吸模式依旧高度可识别,清醒时准确率达95.24%,说明这种呼吸模式并非短期波动,而是如指纹般长期稳定的个人特征。

呼吸图谱不仅识人,还能读心与测体

借助24小时连续鼻息数据,研究团队进一步验证了呼吸模式所蕴含的生理与心理信息量——它既反映瞬时的身体状态,也折射出相对稳定的体质与情绪特征。

与运动传感器标注结果比对后,研究者发现仅利用呼吸参数,包括呼吸频率及其变异、吸/呼气占比、左右鼻孔气流不对称性的变异等5个核心特征,就能 100%精确区分清醒和睡眠;即使把数据量缩减到5分钟片段,准确率仍达 94.3 %。这揭示了呼吸节律对自主神经活动变化的高度敏感性——睡眠时潮气量与分钟通气量下降,而左右鼻孔流量不对称性(LI power)显著上升,符合既往生理学观测。

呼吸模式不仅随状态波动,还携带个体体质信息。研究显示,睡眠阶段的潮气量与呼气量与BMI存在显著正相关(P < 0.05)。更有趣的是,即便只取与鼻周期相关的左右鼻孔交替节律参数,也能在群体层面预测 BMI(R = 0.31,P = 0.018)。这意味着调控鼻周期的自主神经活动与个体代谢需求之间存在内在联系。

呼吸还可以读心、体测(图片来源:参考文献[1])

总结:呼吸之间,藏着你的身体与大脑信息

我们习以为常的呼吸,原来不仅是一种维持生命的无声节奏,更是大脑与身体状态的隐秘影射。这项来自魏茨曼科学研究院的研究首次揭示了,呼吸模式不仅具备高度个体特异性,堪比指纹识别,更能映射出人的体质、情绪乃至认知特征。

在未来,或许我们不再需要抽血化验或佩戴复杂设备,只需一枚贴在脖颈的小传感器,连续记录一天的鼻息,就能实现身份验证、心理筛查甚至个性化健康监测。

参考文献:

[1] Soroka, Timna, et al. "Humans have nasal respiratory fingerprints." Current Biology (2025).

[2] Ashhad, Sufyan, et al. "Breathing rhythm and pattern and their influence on emotion." Annual review of neuroscience 45.1 (2022): 223-247.

[3] Douglas, Neil J., et al. "Respiration during sleep in normal man." Thorax 37.11 (1982): 840-844.

[4] Benchetrit, Gila. "Breathing pattern in humans: diversity and individuality." Respiration physiology 122.2-3 (2000): 123-129.

策划制作

本文为科普中国·创作培育计划扶持作品

出品丨中国科协科普部

监制丨中国科学技术出版社有限公司、北京中科星河文化传媒有限公司

作者丨Denovo科普团队(杨超 博士、中国科普作家协会会员、广东省青年科技创新研究会会员)

审核丨 邵文亚 福建医科大学副教授

来源: Denovo

科普中国公众号

科普中国公众号

科普中国微博

科普中国微博

帮助

帮助

Denovo

Denovo