继CCD(带有电荷耦合器件图像传感器的一类数码相机)之后,“撕拉片”正在年轻人中流行起来,一张150到200块,部分摄影工作室单张收费甚至达到了三四百元,在小红书、抖音、微博等社交平台上,小年轻们正在经历这场时尚轮回的洗礼。

什么是“撕拉片”?它是咋火起来的?

(图源网络)

拍一张少一张的撕拉片

撕拉片正式名称为“Packfilm”,也被称为“即显相片”、“一次成像片”等。其发明可追溯到20世纪40年代,由宝丽来公司创始人埃德温·兰德(Edwin Land)推出。

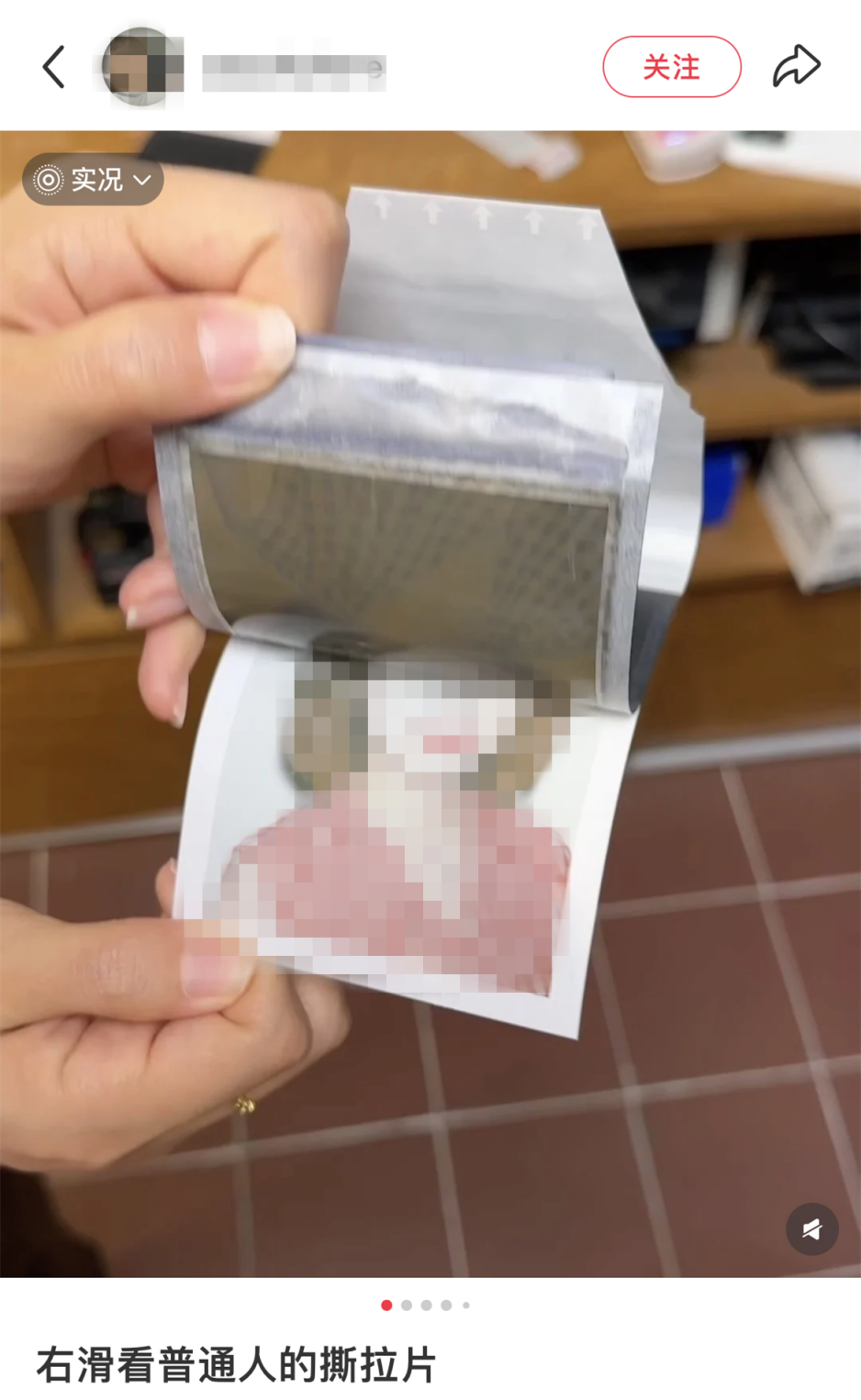

撕拉片是一种即时成像的胶片,它无需暗房冲洗,拍摄后等待一段时间会自动显影,且使用过程中需要手动“一撕”再“一拉”,因此得名撕拉片。

这种技术在20世纪五六十年代风靡一时,广泛应用于商业、医学和艺术领域。然而,随着数码摄影技术的普及,撕拉片也因其成本太高、销量太少逐渐被边缘化。

图源:Pixabay

从2001年开始,宝丽来就大量关停工厂,到2009年时,全球仅剩一家荷兰工厂还保留了生产的机器,但由于配方遗失和技术被销毁,生产线也彻底中断,而富士也在2016年宣布停止撕拉片相纸的生产。

因此,目前市面上的正版撕拉片相纸基本来源于摄影机构或个人囤货,所以也有了“拍一张少一张”的说法。物以稀为贵,在二手交易平台上,单盒十张装撕拉片已经飙升到了2000多元,且几乎所有商品都标注了“不保证100%出片成像”“不退不换”。

那如此昂贵且被时代淘汰的“老古董”是怎么又火了一把的?

与手机即拍即看不同,撕拉片需要等待显影,成像效果取决于温度、湿度,且易产生褪色、偏蓝等随机效果,因此会有一种“开盲盒”的体验。这种不确定性反而增加了用户的期待和惊喜。

另外,在处处主打高清画质的今天,撕拉片适当的噪点,以及偏色模糊掉了皮肤的小瑕疵,让照片自带美颜滤镜和氛围感。换句话说,撕拉片在“真实”和“滤镜”之间找到了一种平衡,既保留了生动感和古早的仪式感,又迎合了修图时代的审美,降低了颜值焦虑。这种“有保留的真实”,让年轻人在拍照中找到了舒适区。

撕拉片和拍立得有啥区别?

“撕拉片”和“拍立得”听起来像是同一个东西,实则完全不同。最明显的区别就是:撕拉片得手动“拽”出照片,拍立得自己“吐”出照片。

撕拉片的操作步骤较多,拍摄完成后需手动将胶片从相机中拉出,等待一定时间让药水充分反应显影,然后再将正负片分离,才能得到最终照片。这个过程对操作环境和手法有一定要求,如果技术不到位,非常容易损坏照片。而拍立得的操作十分简单,拍摄完成后,相机会自动将相纸“吐”出来,几分钟内相纸就会逐渐完成显影,无需额外的操作。

二者的成像原理基本相同,不同的是显影过程。

撕拉片的胶片是预埋显影剂,在成像过程中需要手工拽出胶片,完成显影剂的涂敷实现正片显影。由于手工操作的不确定性,药水成分和反应条件对成像效果影响较大。

而拍立得照片使用的相纸虽然同样预埋显影药水包,但预埋的方式更为精细科学,且在显影过程中使用机械式挤压实现显影剂涂敷,使药水能够均匀分布在相纸各层之间,直接在相纸上成像,从而可以得到较好的显影效果。

有趣的是,拍立得的相纸在近些年也是热门单品。就拿富士拍立得mini相纸来说,官方价格为72元20张,但由于生产量少,消费者很难抢到原价拍立得相纸,只能转向二手市场。目前在二手市场上,一盒(20张)富士拍立得mini相纸售价在150元左右,不少消费者表示“涨得太离谱,快要买不起了。”

近几年来怀旧复古的浪潮接连不断,仅在摄影领域,从拍立得、CCD到现在的撕拉片,热度都越来越高。

图源:Pixabay

在拍照片越来越高清、越来越便捷、成本越来越低的当下,操作复杂、成本不低、成像清晰度不够的老家伙们反而成了宠儿,比起举起手机就能咔咔拍摄几百张的便捷,一张慢悠悠成像的胶片相纸所具有的仪式感和不可替代性或许更能记录当下。

参考资料:

[1]钟菡,张熠.撕拉片为何成摄影界新晋“顶流”[N解放日报].海洋世界,2025-05-12(007).

[2]罗艾,敏龚新.拍立得“一纸难求”,年轻人称“玩不起”[N].三湘都市报,2024-09-06(A07).

供稿单位:重庆陆海传媒有限公司电脑报出版分公司

审核专家:余师亮

声明:除原创内容及特别说明之外,部分图片来源网络,非商业用途,仅作为科普传播素材,版权归原作者所有,若有侵权,请联系删除。

来源: 重庆市科学技术协会

内容资源由项目单位提供

科普中国公众号

科普中国公众号

科普中国微博

科普中国微博

帮助

帮助

重庆市科学技术协会

重庆市科学技术协会