作者段跃初

脊髓损伤,这个沉重的医学难题,如同一个巨大的阴影,笼罩着无数患者及其家庭。它无情地破坏大脑和身体之间的神经信号传递,导致运动障碍、感觉异常等严重后果,使患者的生活发生翻天覆地的变化 。想象一下,曾经活力满满的人,因脊髓损伤而被困在轮椅上,生活的自理都成了奢望,这是多么令人痛心的场景。一直以来,医学界都在不懈努力,寻找更有效的治疗方法,而近日,一项来自新西兰和瑞典研究人员的成果,似乎为这片黑暗带来了一丝曙光。

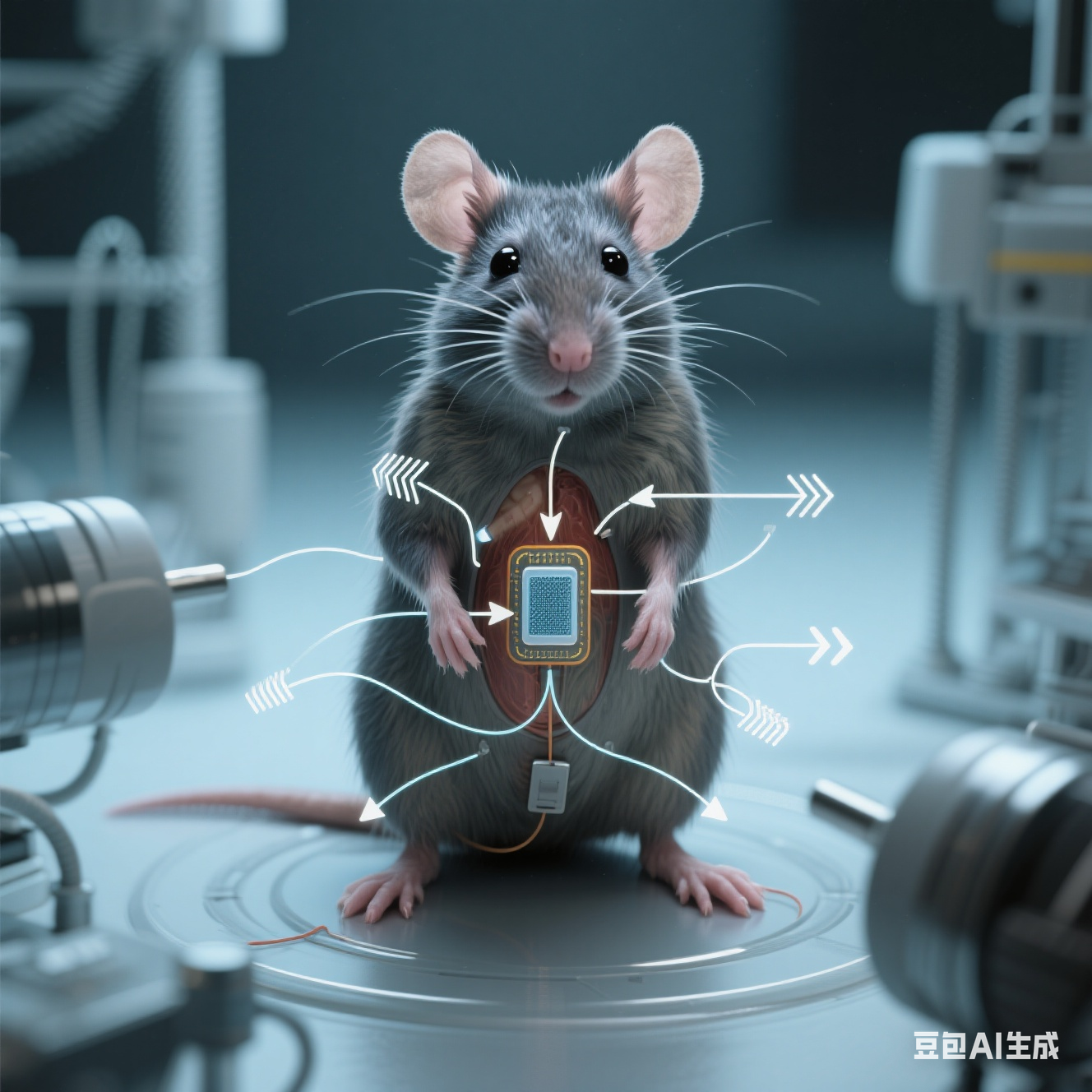

新西兰奥克兰大学和瑞典查默斯理工学院的研究团队,在《自然·通讯》杂志上报告了他们的重大发现——一种超薄植入物。这个看似简单的装置,却蕴含着巨大的能量。它的工作原理十分巧妙,利用自然存在的电场在早期神经系统发育中促进和引导神经组织沿脊髓生长的原理,将其直接置于脊髓上,向受伤部位输送精心控制的温和电流,从而刺激神经愈合。

在动物实验中,这个超薄植入物的表现令人惊喜。研究人员将脊髓损伤的大鼠分为两组,一组接受超薄植入物的电场治疗,另一组作为对照。4周后,接受治疗的大鼠运动功能相较于未治疗组有了明显改善;12周后,这些大鼠对温柔触摸的反应也更快了。更值得称赞的是,植入设备没有引起炎症或其他损伤,安全性极高。这意味着,这种超薄植入物在帮助脊髓损伤大鼠恢复运动功能方面,既有效又安全。

这一成果的意义不仅仅局限于实验室。目前,全球脊髓损伤患者数量庞大,且治疗手段有限。现有的治疗方法,如外科手术治疗,虽然能在一定程度上解除压迫、重建脊柱稳定性,但手术风险高、并发症多;药物治疗效果往往不尽如人意;细胞组织移植面临着免疫排斥、伦理学等诸多问题。而这种超薄植入物的出现,为脊髓损伤患者带来了新的希望。如果未来能成功开发出用于人类患者的此类设备,那将是脊髓损伤治疗领域的一次重大飞跃,无数患者将有机会重新站起来,拥抱正常生活。

当然,从大鼠实验到人类应用,还有很长的路要走。研究人员需要进一步探索如何优化植入物的设计,使其更适合人体生理结构;如何精确控制电流的强度和频率,以达到最佳治疗效果;以及如何确保长期使用的安全性和稳定性等问题。但无论如何,这一研究成果已经为我们指明了方向,让我们看到了战胜脊髓损伤的可能性。

在医学发展的长河中,每一项新的突破都来之不易。就像当年青霉素的发现,从偶然的观察到最终成为拯救无数生命的神药,经历了漫长的研究和实践。如今,超薄植入物在脊髓损伤治疗领域的初步成功,也只是一个开始。我们期待着科学家们能继续努力,克服重重困难,让这一成果早日造福人类。

希望在不久的将来,脊髓损伤不再是患者无法跨越的鸿沟,他们能够借助科技的力量,重新找回生活的信心和勇气,自由地奔跑、行走,感受生活的美好。

参考文献:新西兰和瑞典研究人员发表于《自然·通讯》杂志的相关研究报告

来源: 科普文讯

科普中国公众号

科普中国公众号

科普中国微博

科普中国微博

帮助

帮助

科普文迅

科普文迅