在重症监护室(ICU)的工作经历中,我见证过无数因感染失控而陷入生死危机的案例。江苏扬州8岁女童持续呕出蛾蚋幼虫的罕见病例,看似猎奇新闻,实则暗藏重症医学领域不容忽视的感染风险。这一案例犹如一记警钟,揭示出日常生活中被忽视的卫生死角,正悄然威胁着公众健康。

一、被低估的健康“隐形杀手”

蛾蚋,这种形似飞蛾的黑色小虫,常活跃于卫生间、厨房等潮湿区域。它们虽不直接叮咬人类,但长期栖息于下水道、污水池等污浊环境,体表携带数以万计的致病微生物,包括大肠杆菌、沙门氏菌、霉菌孢子等。在ICU收治的免疫功能低下患者中,曾出现过因接触蛾蚋污染物品,导致肺部真菌感染、败血症等重症的案例。尤其对于早产儿、肿瘤放化疗患者、器官移植受者等特殊群体,蛾蚋携带的病菌可能突破免疫系统防线,引发致命性感染。

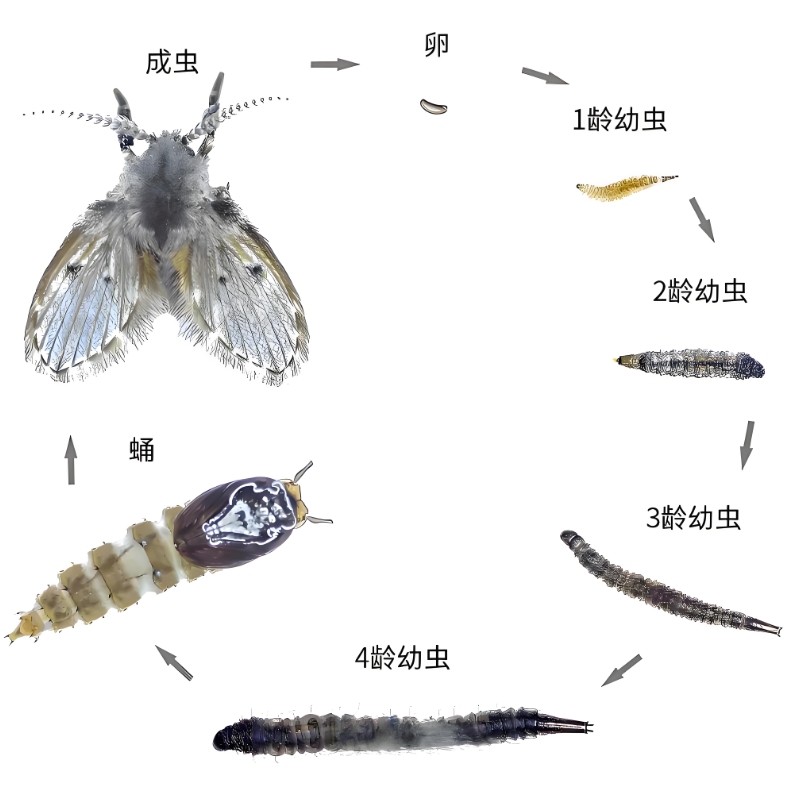

幼虫阶段的蛾蚋(毛蠓幼虫)更是健康隐患。扬州女童的病例显示,当幼虫随飞溅水花或食物进入人体后,会在胃肠道内寄生繁殖,造成黏膜损伤、出血性肠炎等严重后果。若未及时诊断治疗,感染可能进一步扩散,引发脓毒症休克,这在ICU的死亡率高达40%-60%。

二、感染风险机制

从病原传播路径分析,蛾蚋感染存在三大高危场景:

1. 直接接触传播:用手拍死蛾蚋后,细菌会附着于手部,若未及时清洁,可能通过揉眼、进食等行为进入人体,引发结膜炎、肠胃炎等疾病。

2. 空气传播:蛾蚋飞行时会抖落体表病菌,形成气溶胶悬浮于空气中。在通风不良的室内环境,这些病菌可被易感人群吸入,增加呼吸道感染风险。

3. 食物污染:蛾蚋停留在厨房台面、餐具或食物表面时,会留下携带病菌的分泌物。若食用被污染的食物,肠道致病菌可直接侵入人体。

ICU的感染防控实践表明,任何微小的病原体疏漏都可能酿成大祸。家庭环境中,蛾蚋的滋生往往预示着卫生系统的漏洞,可能伴随其他有害微生物的大量繁殖,形成多重感染风险叠加效应。

三、全链条防护体系构建

基于重症监护室的感染防控理念,预防蛾蚋感染需建立“环境管理-物理阻隔-科学消杀”三位一体的防护体系:

(一)环境治理:消除滋生温床

- 定期深度清洁:每周对卫生间、厨房进行彻底清洁,重点处理水槽、地漏、马桶边缘等死角,清除食物残渣、毛发等有机污垢,破坏蛾蚋幼虫的生存环境。

- 管道维护:每月使用“食盐+苏打粉+沸水”组合疏通下水道,既能分解油污,又能调节酸碱度杀灭幼虫;必要时使用专业管道杀虫剂,从源头切断繁殖链。

- 干燥管理:保持室内通风干燥,使用除湿机将湿度控制在60%以下,避免形成潮湿积水环境。

(二)物理阻隔:切断入侵通道

- 密封防护:安装细密纱窗(目数≥18目)、防臭地漏(水封深度≥5cm),检查门框、窗框缝隙,使用密封胶封堵,防止蛾蚋进入室内。

- 日常习惯:养成使用马桶后及时盖盖、水槽使用后清理积水的习惯,减少幼虫进入口腔的机会。

(三)科学消杀:精准打击成虫

- 非接触式灭杀:使用电蚊拍、诱虫灯等工具处理成虫,避免徒手接触。若使用杀虫剂,应选择低毒环保产品,严格按照说明书操作,使用后充分通风换气。

- 生物防治:在卫生间放置食虫植物(如猪笼草)或引入捕食性昆虫,实现生态控制。

四、特殊人群的强化防护策略

对于免疫力低下人群,需采取更严格的防护措施:

- 环境监测:每周使用含氯消毒剂(如84消毒液稀释后)对高频接触表面进行消毒,定期检测家中微生物菌落水平。

- 个人防护:避免直接接触可能存在蛾蚋的区域,必要时佩戴口罩、手套;外出归家后及时更换衣物,做好手卫生。

- 健康监测:出现不明原因腹痛、腹泻、发热等症状时,及时就医并告知医生家中蛾蚋暴露史,以便快速诊断。

五、感染后的科学应对

若不幸出现感染症状,应遵循以下原则:

1. 及时就医:保留可疑样本(如呕吐物、发现的幼虫),协助医生明确诊断。

2. 规范治疗:根据感染类型使用针对性药物,避免自行滥用抗生素。重症患者需入住ICU,接受抗感染、器官功能支持等综合治疗。

3. 环境整改:治疗期间同步开展家庭环境彻底消杀,防止二次感染。

蛾蚋虽小,却承载着不可忽视的健康威胁。从重症医学的专业视角出发,预防感染需要系统性的思维和持续性的行动。每一次环境清洁、每一处细节防护,都是在为健康构筑防线。让我们以科学的态度对待这些“隐形杀手”,将重症风险扼杀在萌芽状态,共同守护生命的健康与安全。

声明:本文系医学相关教育科普文章,不涉及具体治疗方法或医疗行为,不得替代医院就诊行为。

作者简介:

赵姣姣,女,主管护师,科普中国专家、中国卒中学会护理学分会会员、中国农村卫生协会会员、中华中医药学会会员、山东省卒中学会护理学分会委员、山东省护理学会会员、山东省科普志愿者协会会员。毕业于泰山医学院护理学本科专业;2007年起,在泰山医学院附属医院(后更名为山东第一医科大学第二附属医院)工作,先后在急诊科、神经外科、重症医学科、急诊重症医学二科工作。长期从事急诊、重症医学护理研究 。

来源: 赵护健康

科普中国公众号

科普中国公众号

科普中国微博

科普中国微博

帮助

帮助

赵护健康

赵护健康