在中华文明初露曙光的年代,我们的先民们就深谙与水共生共荣的道理。他们观测水文、驾驭水流,或引水灌溉、或治水营城、或依水而居、或引水入城。

让我们一起走进中国史前到商周时代的四个关键遗址,去感受那份流淌在文明根基里的水的脉动。

河姆渡:精妙的榫卯水井

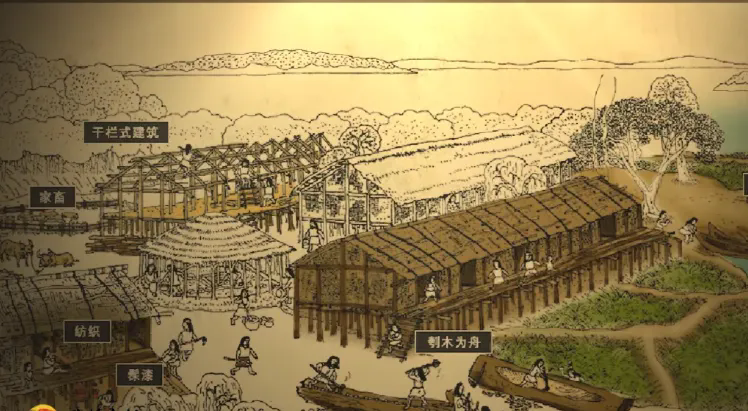

位于浙江余姚的河姆渡遗址是中国史前文明的重要遗址之一,距今7000-5000年,遗址发掘出的灌溉设施,如水道、水渠等,为当时的农业生产提供了重要的支持,也为后来的农业文明奠定了基础。

舟船榫卯

遗址中出土的“柄叶连体木桨”,明确告诉我们河姆渡人已经掌握了舟船的使用技术。划船不仅方便出行,也应用于捕鱼和运送物品等活动。

出土的许多建筑木构件上凿卯带榫,标志着当时木作技术的突出成就。

古老水井

同时还有一处古老的水井遗迹。这口井位于一个浅圆坑内,井口大致呈方形(边长约2米),深约1.35米。为了防止井壁坍塌,井内四壁紧密栽立着几十根木桩(称为“排桩”),并在内侧用榫卯套接的木框支撑加固。此外,井内发现的少量细长圆木和芦苇席残片,表明井口上方很可能曾建有用于遮护的简易亭子或棚架。

那么,这样一个先进的文明为何最终消亡了呢?研究者通过分析该地区古老的地质、水文和气候等资料,得出主流观点认为:先进的生产力带来了人口快速增长,而人口压力和不断发展的技术又导致对环境的过度干预——特别是大规模的水利设施修建和对自然资源的持续索取。长此以往,很可能造成了水源枯竭、环境恶化,最终导致生态系统的崩溃,文明也随之倾覆。

良渚:科学的水坝系统

良渚文化距今已有5300—4300年,活跃在长江下游太湖流域。良渚古城堪称一座“水城”,他们选择把城市盖在水上,在沼泽里修建了一座四个故宫大的内城,又用六公里的城墙把城市包围了起来,总面积约6.3平方千米。城市里有51条河,于是良渚人每天划着竹筏出行,堪称东方威尼斯。

山塘水库

这样的城市非常依赖水源,水少无法划船,水多则会淹城,于是良渚人共修建了11条水坝。

城市的北面有一大片山脉大遮山,良渚人在山里修了6座高坝,用来蓄水,又在平原地修了5座低坝,缓冲山洪,然后在城市北面修了两道长堤,堤坝之间的河道把水源源不断引入城市。

丰水期11条水坝可以蓄水防洪,枯水期怎么办?良渚人在高坝旁边还挖了泄洪口,就像家里水槽的溢水口,水位过高就可以泄掉,防止水坝决堤。水位低时,继续往深挖开泄洪口,就能补充城市里的水量。

草裹泥坝

当时还没有砖,良渚人用什么修水坝呢?这些堤坝的结构非常科学,类似现代粘土心墙坝的技术。

坝体外侧使用黄色黏土作为坝壳,内部核心则填充淤泥和一种特殊的建筑材料——“草裹泥”。所谓草裹泥,就是先用芦苇类植物(如南荻)茎秆包裹泥土,再用竹条捆扎固定成块——作用类似于现代防洪用的编织土袋,工匠们将一块块草裹泥纵横交叠垒筑成堤。

这种方法大大提高了坝体的强度和稳定性,加速了泥土固结过程,而且非常适合分工协作与运输。通过研究草裹泥里的植物(如芒荻)可以判断出,这些材料是在秋冬季采集的。这说明良渚先民巧妙地选择了农闲时节和枯水期进行水利建设,既保证了施工安全,又不耽误农业生产。

半坡:智慧的河畔高台

在西安东郊浐河边的一片台地上,祖先们留下了一个大型聚落——半坡遗址,距今约6000年,这是一处典型的黄河流域原始村落,选址非常讲究:位于离水源很近,又地势较高的平坦台地上。

这种选择带来了多重好处:

浐河提供了主要的饮用水和生活用水

也是进行捕鱼、狩猎活动的重要场所

河里的石头成为制作石质工具(如斧头、锄头)的原材料

河水长期淤积的土壤非常肥沃,十分适合发展原始的农耕生产

地势较高,就像一道“天然堤坝”,当洪水来袭时,能有效减轻灾害威胁

在遗址中,考古人员发现了石斧、石锄、石铲、石刀、磨盘、磨棒等农具,也有箭头、矛头、渔网坠、鱼钩等渔猎工具。这些都清楚表明,半坡先民过着农耕与渔猎相结合的经济生活。

半坡遗址最著名的,莫过于反复出现的“人面鱼纹”图案,人面鱼纹已经成为了北方先民与水相依相生的历史见证,永久地载入了文明的画卷。

周原:周密的供水枢纽

“捄之陾陾,度之薨薨,筑之登登,削屡冯冯……”,通过《诗经》生动的描述,仿佛能听到3000多年前周人在这里热火朝天建设家园的声音:夯土声、号子声,连鼓声都盖不住!新生活的憧憬与干劲,洋溢在初生的周原大地之上。

据史书记载,在周武王灭商的一百多年前,周人的领袖古公亶父带领全族人,从世代居住的豳地(今陕西旬邑、彬县一带),千里迢迢翻山越岭,来到了岐山脚下的周原(今陕西岐山、扶风交界处)。这片面积约三十平方公里的土地,成为周人日后强盛的根基。

周原土地肥沃,“堇荼如饴”(苦菜甜如糖)。这沃土的秘密,很大程度上源于岐山脚下丰沛的水资源。山前的自然湖沼洼地,为周原提供了充足的天然水源储备。

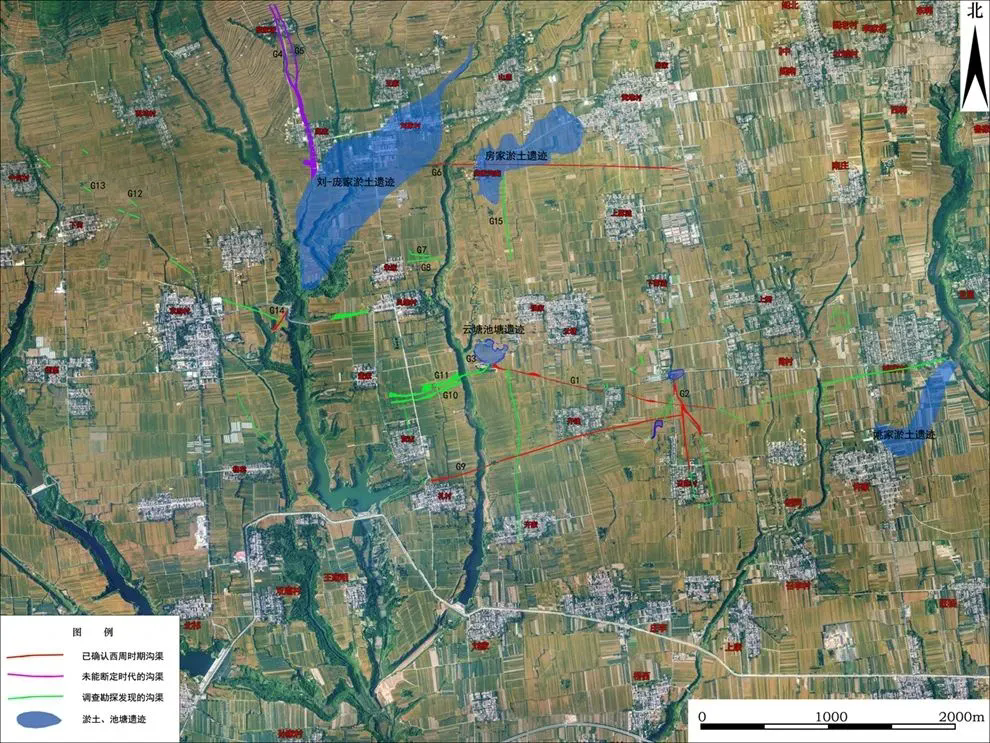

周原遗址水网系统池渠遗迹分布

精妙的供水系统

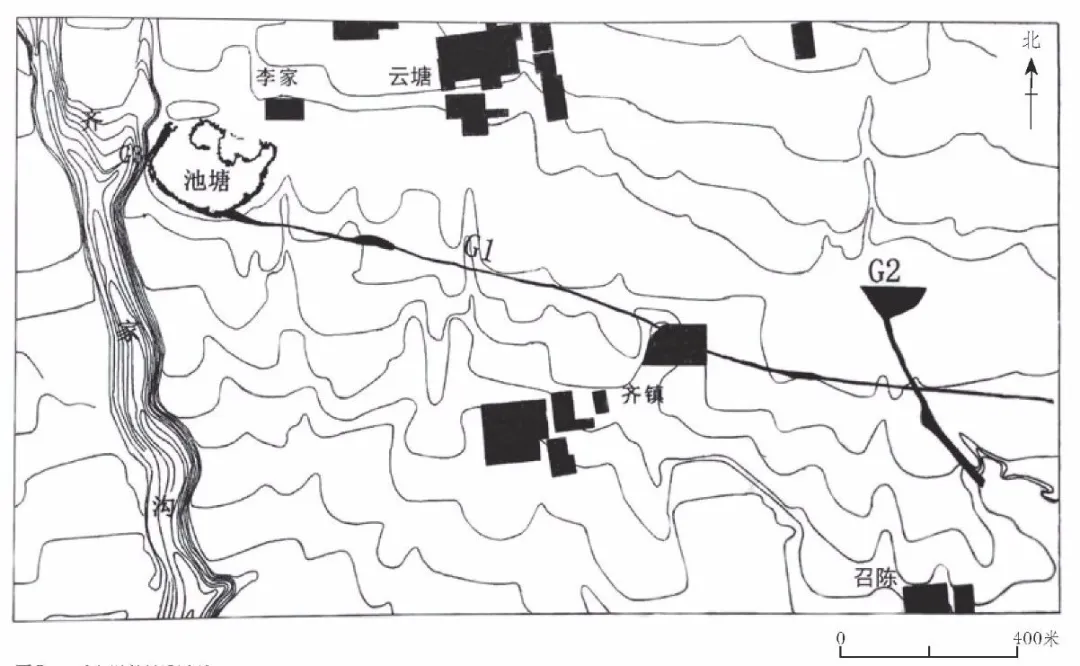

周人在周原“相其阴阳,观其流泉”(考察地形、勘察水流)。他们设计并建设了关键的供水枢纽——云塘以及相关沟渠网络。通过科学引水,将清洁的水流引向:

东西方向的高等级居住区

重要的手工业作坊区

附近的居民区

再加上利用原有的湿地、湖泊、沟渠,形成了一套引水、供水、排水兼备的系统,有效解决了:

日常生活和生产的水需求

提供了水产品作为食物补充

部分原料(如龟甲用于占卜)的获取

云塘池渠关系

这种规律分布、层级分明的沟渠网络显示,周原已经超越了自然形成的村落,正朝着有规划、有功能分区的早期城市迈进。

后世如秦国雍城郊外的堰塘、汉代长安城的昆明池等著名水利工程,从设计理念上都能找到周原水利系统的影子。

古人们没有现代机械,全靠双手和智慧,因地制宜地解决了水的问题,才让部落发展壮大,最终创造出更辉煌的文明。从江南水乡到关中平原,这些古代聚落的遗迹,堪称先民水利智慧与“人水关系”实践的活化石。

来源: 陕西水利博物馆

科普中国公众号

科普中国公众号

科普中国微博

科普中国微博

帮助

帮助

中国城市规划学会

中国城市规划学会