图文内容来源于网络,砼心向疆团队搜集整理

当内蒙古草原的牧草在风沙中枯萎,当塔克拉玛干边缘的农田被流沙逐渐吞噬,沙漠化正以看似缓慢却极具破坏性的方式重塑着地球的生态版图。这一危机背后,是气候、地质与人类活动交织而成的复杂成因网络——从大气环流的自然调整到地表物质的地质基底,从冰川退缩遗留的沙源储备到人类对土地的过度开发,每一个因素都在推动着绿洲向荒漠的蜕变。

第一、气候驱动:干旱化的自然引擎

沙漠化的核心动力源自气候系统的长期干旱化趋势。副热带高压带的下沉气流抑制降水,造就了撒哈拉、阿拉伯沙漠等天然荒漠区,而在非传统沙漠地带,气候波动同样会打破生态平衡。我国西北干旱半干旱区近年来的"干暖化"趋势,使降水量减少与蒸发量增加形成双重压力,加之降水形态向蒸发旺盛季节倾斜,土壤蓄水能力大幅下降,最终形成"干旱-植被退化-风沙增强"的恶性循环。

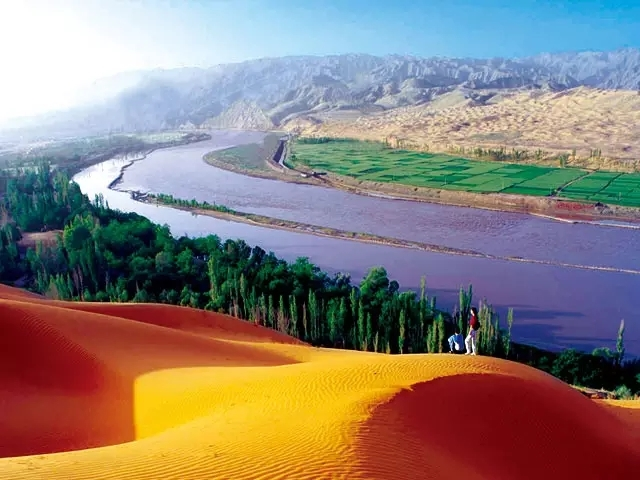

图中所示为塔克拉玛干沙漠 图片来源:新浪新闻

第二、地质基底与地形效应:沙化的物质温床

地表物质组成与地形地貌为沙漠化提供了物质基础与空间条件。在黄土高原与内蒙古高原过渡带,厚达数十米的第四纪松散沙层在风力作用下极易启动迁移,而河西走廊等两山夹峙的地形通过"狭管效应"放大风力侵蚀,使风速提升后足以吹蚀地表细粒物质,加速戈壁化进程。这种地质与地形的叠加作用,让部分干旱区域的风蚀速率远高于平原地带。

第三、人类活动:加速沙化的关键推手

全球多数沙漠化区域与人类活动直接相关:内蒙古草原的超载放牧破坏了"生物土壤结皮",使沙粒固定能力大幅下降;半干旱区盲目开垦耕地不仅挤占草场水源,更让裸露农田成为春季风沙活动的新沙源;塔里木河上游过度截流导致下游断流,使依赖地下水的胡杨、红柳等固沙植被衰败;矿区开发剥离地表植被后,直接暴露的沙层在风力作用下形成"人造沙漠"。这些行为共同构成了"过度利用-植被衰退-沙化扩张"的生态危机链条。

图中所示为超载放牧 图片来源:新浪网

第四、多重因素的协同侵蚀

沙漠化本质是自然与人为因素的共振结果:第四纪冰川退缩留下的松散沉积物提供了沙源基础,青藏高原隆升改变大气环流使西北内陆降水减少,而近几十年来人口增长导致耕地与放牧规模超出生态承载力,三重因素叠加使我国沙漠化土地面积一度达到惊人规模。这种"地质打底、气候催化、人类加码"的模式,在全球沙漠化区域普遍存在。

第五、从危机到转机:沙漠化的可逆探索

庆幸的是,沙漠化并非不可逆转。宁夏沙坡头通过"草方格+植物固沙"固定铁路沿线沙丘,库布其沙漠以"光伏板+沙柳"模式治理1.86万平方公里荒漠,这些案例证明:只要切断沙化成因链,生态系统便展现出惊人的自我修复能力。沙漠化是地球向人类发出的生态警示,每一粒沙尘都在诉说自然平衡被打破的故事。当我们在毛乌素沙地看见新生的灌木群落,在腾格里沙漠边缘见证牧草重新萌发,这些绿色奇迹正昭示着:唯有尊重自然规律,才能遏制沙海扩张,守护人类与万物共栖的家园。

图中所示为沙坡头风景 图片来源:360百科

来源: 河北科技大学

科普中国公众号

科普中国公众号

科普中国微博

科普中国微博

帮助

帮助

河北科技大学

河北科技大学