卓东贤出生于晋江市紫帽镇,本科就读于泉州师范学院化学与生物学院,历经硕士、博士研究生深造。2011年,他进入中国科学院福建物质结构研究所工作,从事高性能复合材料研究。这段经历让他积累了扎实的科研功底和国际化视野。

2015年,33岁的卓东贤做出重要抉择——离开中科院福建物构所回到家乡泉州。这位从泉州师范学院走出去的科研骨干,被家乡民营企业的发展活力深深吸引:“泉州是民营企业的热土,发达的制造业能给我很大施展空间。作为泉州人,如果我的研究能服务地方发展就好了。”

母校泉州师范学院的破格聘任成为关键推力。为让这位青年学者安心扎根,学校打破职称评定壁垒,综合评估其履历后直接聘任为教授。

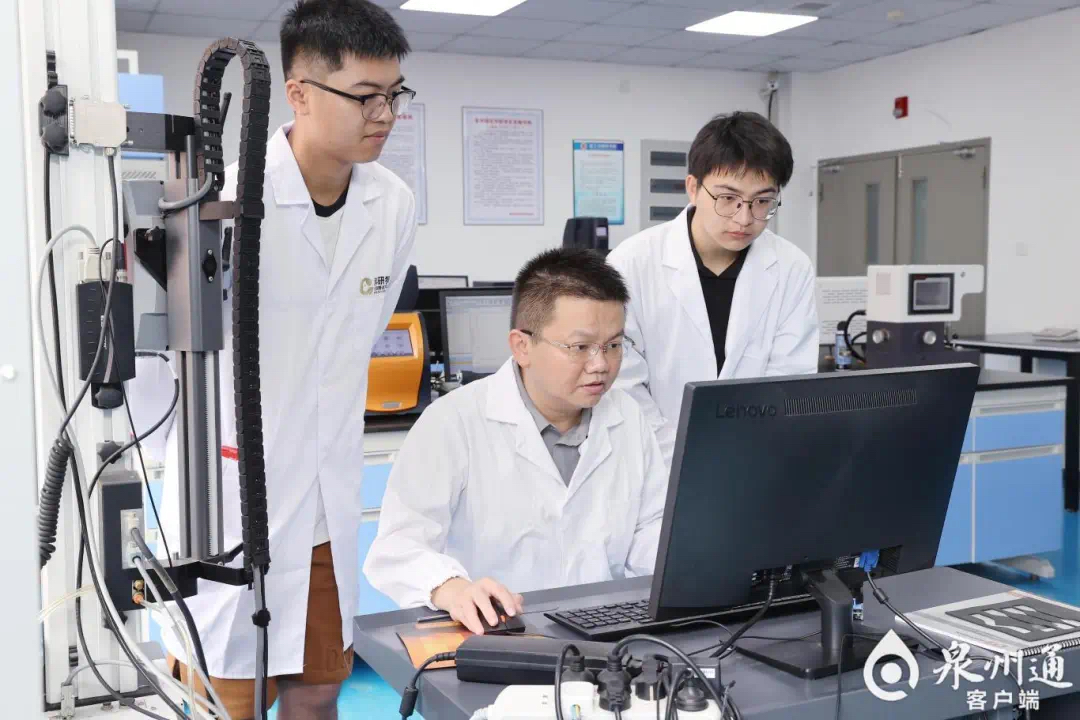

刚到学校工作,卓东贤也有过迷茫。他回忆,在最艰难的2015年至2018年间,他探索了不下七种工作模式,借力企业成为他的突破口。他每年担任3—5家企业技术顾问,深入车间调研产业痛点,聚焦企业实际需求,逐渐明确了“以需求驱动创新”的科研方向。

正当卓东贤踌躇满志的时候,他顺利拿到“桐江学者奖励计划”80万元、泉州高层次人才团队立项经费150万元及校学科经费50万元的补助,得以组建团队、购置设备,科研工作步入正轨。“泉州的科技和人才政策为我提供了实实在在的支持,让科研从‘摸着石头过河’走向有序推进。”卓东贤就此步入科研工作快车道,成果频出。

卓东贤的科研紧扣企业需求与产业痛点,在多个领域实现技术突破。

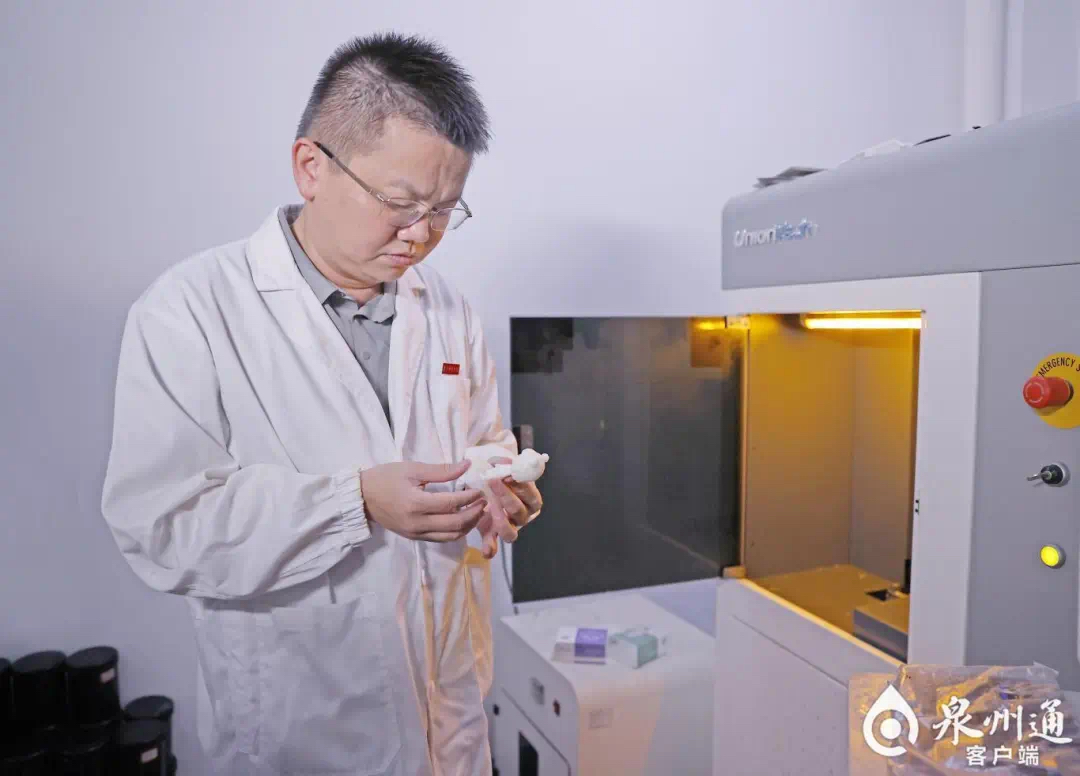

在3D打印领域,核壳增韧剂长期被日本钟渊、德国赢创等企业垄断,国内企业只能高价进口。2018年到2023年,卓东贤带领团队历经5年攻关,研发出“有机硅核壳增韧剂”新技术,不仅性能对标国际顶尖产品,更将成本从360元/公斤降至100元/公斤。2023年9月,该成果经第三方评估、揭牌后完成知识产权转让,以200万元转让费实现技术交易。这不仅是泉州师院首次通过规范流程实现的重要科技成果转让,更为孵化对标国际“卡脖子”领域的材料企业奠定基础。

在海洋工程领域,我国每年因腐蚀造成的经济损失约占GDP的5%,高性能防腐蚀涂料长期依赖进口。卓东贤团队联合中科院福建物构所、信和新材料股份有限公司,研发出“石墨烯重防腐涂料”,耐盐雾时间达1万小时,达到国际先进水平,有效提升了我国海洋工程装备的安全性和服役寿命。该成果获2019年福建省科技进步奖二等奖,并在企业实现产业化,为“一带一路”海洋装备提供防腐保障,推动我国重防腐涂料产业技术升级。

深耕材料科技十余载,卓东贤先后主持各级各类纵横向项目16项,获批科研经费超千万元,并在Nature Communications等期刊发表SCI论文58篇,申请专利117件,授权56件,获得福建省青年科技奖、中国专利优秀奖等荣誉。2023年,他入选省“雏鹰计划”青年拔尖人才,成为福建材料领域的标杆人物。

来源: 泉州通客户端、泉州市科普融媒体中心

科普中国公众号

科普中国公众号

科普中国微博

科普中国微博

帮助

帮助