作者段跃初黄艳红

在人类与传染病漫长的斗争史上,黄热病一直是一个令人瞩目的存在。这种由蚊子传播的病毒性疾病,自被发现以来,给人类带来了无数的痛苦与损失。尽管现代医学已经研发出了有效的疫苗,但黄热病至今仍在一些地区肆虐,不时引发严重的疫情,对全球公共卫生安全构成了持续的潜在威胁。

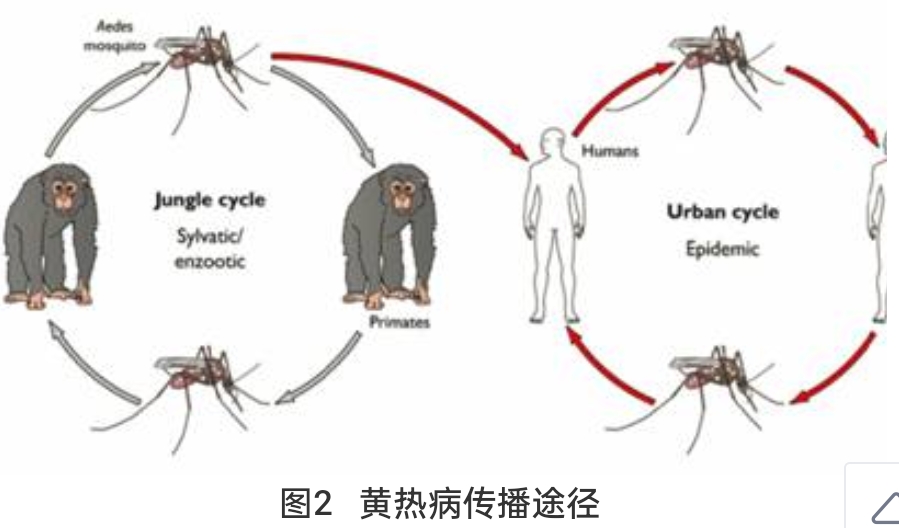

黄热病是由黄热病毒引起的急性传染病,主要通过伊蚊叮咬传播。其临床特征较为典型,包括发热、剧烈头痛、黄疸、出血和蛋白尿等。按照传播方式,黄热病主要分为城市型和丛林型两种。城市型的主要传染源为患者和隐性感染者,特别是发病5日以内的患者,以“人 - 埃及伊蚊 - 人”的方式循环;丛林型的主要传染源为猴及其他非人灵长类动物,以“猴 - 非洲伊蚊或趋血蚊属等 - 猴”的方式循环,人因进入丛林被蚊叮咬而感染。

黄热病的历史源远流长,人类记载的第一次黄热病流行发生在1648年的墨西哥尤卡坦半岛,此前在加勒比海地区已有该病存在。17 - 19世纪,黄热病通过交通运输、人员流动传入北美和欧洲后,成为美洲、非洲及欧洲部分地区最严重的传染病之一,曾造成人群大量死亡及部分社会活动瘫痪。在黄热病的研究历程中,众多医学先驱做出了卓越贡献。1881年,古巴医生芬莱证明伊蚊是该病的媒介;1900年,美国外科医生里德等进一步证实蚊是其传播媒介,美国外科医生卡罗尔证明病原体为病毒;1938年,南非微生物学家泰勒尔等成功研制出黄热病疫苗(17D株),并因此获得1951年度诺贝尔医学生理学奖。

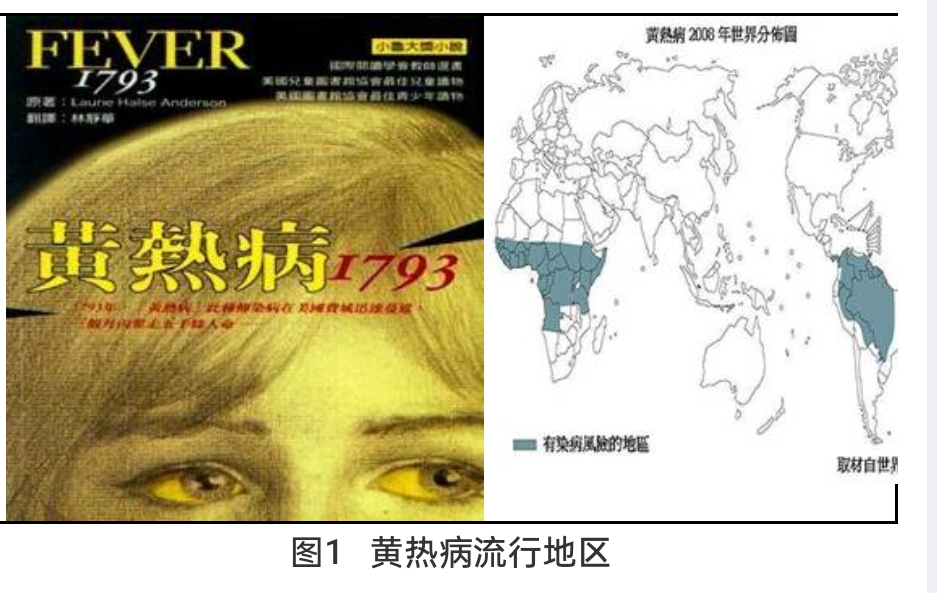

从流行病学角度来看,黄热病主要流行于非洲和中南美洲的热带地区。在流行地区,全年均可发病,但蚊媒活跃季节高发。世界卫生组织估计,2013年非洲因黄热病造成的严重病例为8.4万 - 17万例,其中死亡2.9万 - 6万例。不同地区的黄热病流行情况存在差异,在非洲,有33个国家受到该疾病威胁,发病主要集中于尼日利亚、安哥拉、喀麦隆等,受感染者较多且病情重,病死率高达20% - 80%,且受疾病侵袭者多为儿童;而在南美洲,黄热病是成年林区工人中的一种突出疾病,所有报道的病例都发生在与森林有周期性接触的感染者中。例如,1988 - 1990年流行期内所发生的552例患者和449例死亡病例中,绝大多数由波里维亚和秘鲁报道,剩余病例则是由巴西、哥伦比亚、厄瓜多尔和法属几内亚报道。

进入2025年,黄热病的流行态势依然严峻。自年初以来,巴西、哥伦比亚、秘鲁和多民族玻利维亚国报告了超过189例人类确诊病例,并且疫情正在以前未受影响的地区扩大。这一现象表明黄热病可能出现了新的流行病模式,城市黄热病的风险也随之增加。城市地区人口密集,一旦黄热病爆发,传播速度将极快,可能导致大量人群感染,对公共卫生系统造成巨大压力。

黄热病的发病机制较为复杂。病毒可在叮咬部位复制,通过淋巴和血液扩散至其他器官和组织,并在其中不断繁殖,然后释放入血,引起病毒血症。病毒主要侵入肝脏、脾脏、心脏、骨髓和横纹肌等,肝脏是主要靶器官。患者由于肝脏受损而出现血清转氨酶、胆红素升高和凝血酶原时间延长等,同时可见肾脏、心脏等受累。肝脏和脾脏的巨噬细胞产生的TNF等细胞因子、氧自由基堆积、内皮细胞损伤、微血栓形成和弥漫性血管内凝血(DIC),是多脏器损害和休克的可能原因。出血可能是由于血小板减少、维生素K - 依赖的凝血因子在肝脏合成减少和弥漫性血管内凝血(DIC)等原因引发。

黄热病患者按照临床表现分为极轻型、轻型、中型、重型。潜伏期为3 - 7日,亦可长至10日。人感染黄热病毒后大多数无症状或轻症感染,典型病例临床过程可分为感染期、缓解期、中毒期和恢复期。感染期高热伴有寒战、剧烈头痛等;缓解期体温下降、头痛与恶心缓解等;中毒期发热与症状复现、出现肝、肾等多器官功能损害及出血症状等;恢复期体温逐渐下降至正常,症状消失等。黄热病还可能引发一系列严重的并发症,如休克、肠出血、心力衰竭、多脏器功能减退及弥散性血管内凝血(DIC)、细菌性肺炎、化脓性腮腺炎等。

在诊断方面,黄热病可根据流行病学史、临床表现和相关实验室检查综合判断。实验室检查包括血常规、生化检查、血清特异性免疫球蛋白M抗体、核酸检测等。血常规检查外周血白细胞减少,中性粒细胞比例减少,但血小板正常;尿常规可见蛋白尿,并有颗粒管型及红细胞;粪便检查大便隐血试验可阳性;生化检查血清转氨酶可升高,血清胆红素升高,重者达255 - 340μmol/L(15 - 20mg/dl),肝、肾功能异常,严重时可伴有低血糖;凝血功能检查凝血酶原时间延长,部分病例有DIC表现;血清学检查可检测血清特异性IgM抗体和IgG抗体;病原学检查可通过抗原检测、核酸检测、病毒分离等方法进行诊断。

目前,黄热病的治疗主要为对症支持治疗,尚无特异性抗病毒治疗药物。患者应休息,保持充足水分,并寻求医疗建议。根据临床表现和其他情况,患者可以回家、转诊到医院内进行管理或需要紧急医治和紧急转诊。对脱水、肝肾衰竭和发热症状进行对症治疗可改善预后,相关细菌感染可使用抗生素进行治疗。

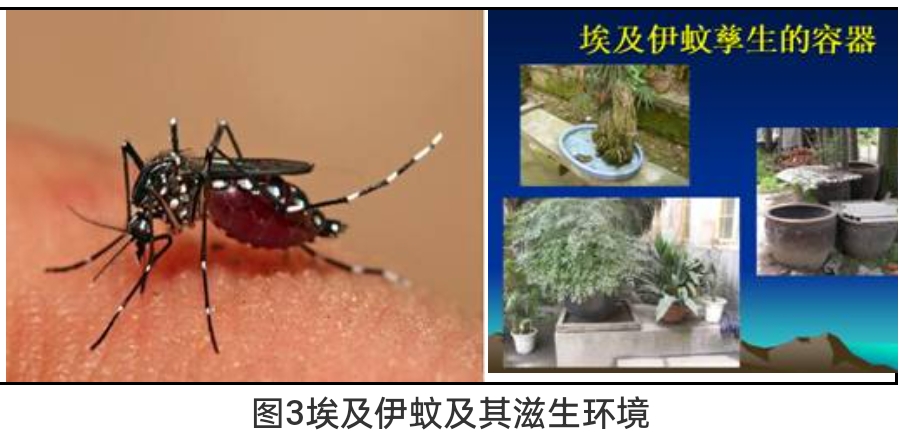

预防黄热病至关重要,主要措施包括控制传染源、切断传播途径和保护易感人群。对疑似和确诊病例应隔离治疗,患者在病毒血症期间,应予以防蚊隔离,对来自黄热病疫区人员实施卫生检疫;防蚊灭蚊是防止本病的重要措施,通过清除潜在的蚊虫繁殖场所,以及在蚊虫早期孽生的水中喷洒杀虫剂,可降低城市中黄热病传播的风险,在城市出现疾病流行时,使用喷雾杀虫剂杀死成蚊,同时开展紧急疫苗接种运动,可减少或阻止黄热病传播,为接种疫苗的人群产生免疫力“赢得时间”;疫苗接种是预防黄热病最为重要的方法,黄热病疫苗安全、高效、价格合理,一剂黄热病疫苗足以达到持续免疫、终生防护的效果,不需要加强注射,前往黄热疫区人员应接种黄热减毒疫苗,在黄热疫区应采取个人防蚊措施。

消除黄热病流行病(EYE)是一项旨在消灭黄热病的全球多伙伴倡议。虽然预计流行地区会出现零星病例,但随着EYE战略的进展,疫情应该会减少。然而,要实现这一目标,仍面临诸多挑战。一方面,一些地区的医疗卫生条件较差,疫苗接种覆盖率难以提高,监测和防控体系也不够完善;另一方面,蚊虫的抗药性问题日益严重,给防蚊灭蚊工作带来了困难。

黄热病作为一种具有重要公共卫生意义的传染病,需要全球各国共同关注和努力。各国应加强合作,共享信息和资源,提高疫苗的可及性和接种覆盖率,完善监测和防控体系,加强对蚊虫的控制,以降低黄热病的发病率和死亡率,保护人类的健康。只有通过全球的共同努力,才有可能最终战胜黄热病这一威胁人类健康的病魔。

参考文献:

[1]黄热病(药管局)[EB/OL].如意医典,2025-01-10[2025-07-12].

[2]黄热病[EB/OL].世界卫生组织,2023-05-31[2025-07-12].

[3]黄热病毒(黄热病的病原体)_百科[EB/OL].抖音百科,[2025-07-12].

[4]黄热病预防知识[EB/OL].四川省疾病预防控制中心,2016-03-23[2025-07-12].

来源: 科普文讯

科普中国公众号

科普中国公众号

科普中国微博

科普中国微博

帮助

帮助

科普文迅

科普文迅