早在几个世纪之前,我国古籍《述异记》就记载了一位名叫查道的人在航海归来后,向众人描述了一幕奇幻的景象:“海上有妇人出现,红裳双祖,髻鬟纷乱”。后人推测,查道所遇到的或许正是俗称为“美人鱼”的神秘海生哺乳动物——儒艮(Dugong dugon)。

儒艮是海牛目(Sirenia)中唯一现存于印度-太平洋地区的物种。这种大型海生哺乳动物在很大程度上依赖海草群落维持生计,因此仅限于支持海草草甸的沿海栖息地,儒艮最集中的地方通常出现在宽阔的浅水保护区,如海湾、红树林通道、大型近海岛屿水域和礁间水域。儒艮在印度洋的由非洲东岸开始,经红海、波斯湾、南非、马达加斯加往东至阿拉伯海与斯里兰卡,其中大部分地区的数量都很少。在太平洋地区包括了印尼、马来西亚、巴布亚新几内亚等东印度群岛,往南包括了澳大利亚北部以外的邻近海域。

千百年来,儒艮因其肉质和油脂在世界范围内遭到捕杀。儒艮如今的分布较为分散,许多种群都被认为是濒危物种。世界自然保护联盟将其列为易危物种(Vulnerable, VU),生活在东非附近海域和南太平洋新喀里多尼亚附近海域的儒艮分别被升级为“极危”和“濒危”。《濒危野生动植物种国际贸易公约》也对其衍生产品的贸易进行了限制或禁止。尽管在很多国家已受到法律保护,但导致其数量减少的主要原因依然是人为因素,其中包括与渔业活动相关的死亡、栖息地退化以及捕猎。儒艮的寿命可长达70年甚至更久,但其繁殖速度缓慢,格外容易走向灭绝。

为了提高人们对儒艮生存威胁的认识,5月28日被定为世界儒艮日,旨在为这一濒危物种搭建国际化的保护平台。通过聚焦儒艮的生态价值与生存困境,该纪念日不仅推动公众认知的提升,更为保护项目提供了资源整合与跨境合作的契机。对于需要跨国迁徙的儒艮而言,这种全球性的关注尤为关键。在这个专属于“美人鱼”的节日来临之际,本文邀请读者一同走近儒艮这一既熟悉又略带神秘的动物。

中国最后的“美人鱼”消失于南海

2022年,国际学术期刊《皇家学会开放科学》(Royal Society Open Science)发表的一项题为《儒艮在中国功能性灭绝》(Functional extinction of dugongs in China)的重磅报道:素有“美人鱼”之称的儒艮,在中国海域已陷入“功能性灭绝”状态。这项由中国科学院深海科学与工程研究所海洋哺乳动物与海洋生物声学研究室李松海研究员领衔的跨国研究团队历时两年完成,通过大规模渔民访谈与历史数据梳理,揭示出这种海洋哺乳动物在中国近海经历了“断崖式”种群崩塌。

李松海研究员团队发表的论文 图源 © 2022 Lin等, CC BY-SA 4.0

研究团队在海南、广西、广东、福建四省的沿海渔村展开调查,采访了788

名资深渔民。仅有12%的受访者能识别儒艮照片,而自称曾目击过的渔民仅37人,占比不足5%。这些渔民报告的最后一次目击时间平均为23年前。

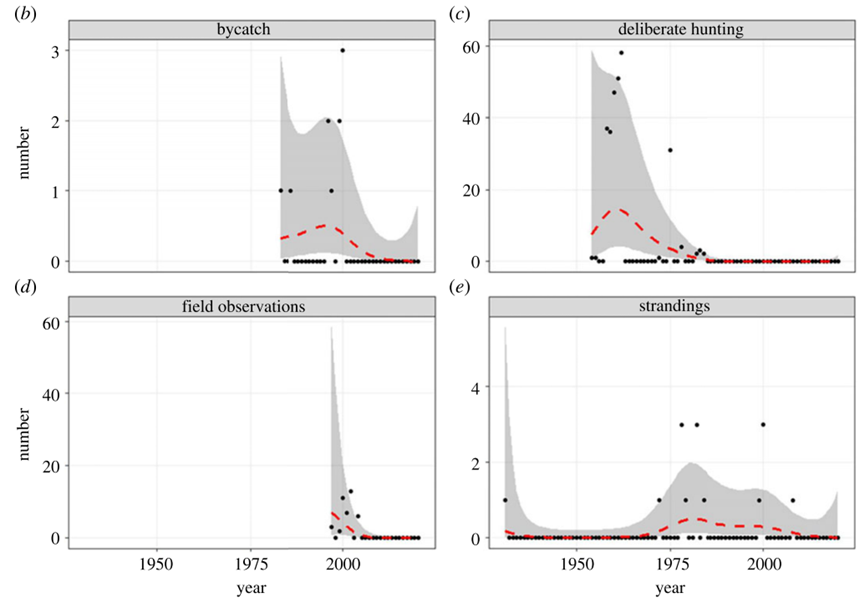

基于不同数据来源(副渔获物、故意捕猎、实地观察和搁浅)反映儒艮历史记录数量随时间变化GAM模型 图源 © 2022 Lin等, CC BY-SA 4.0

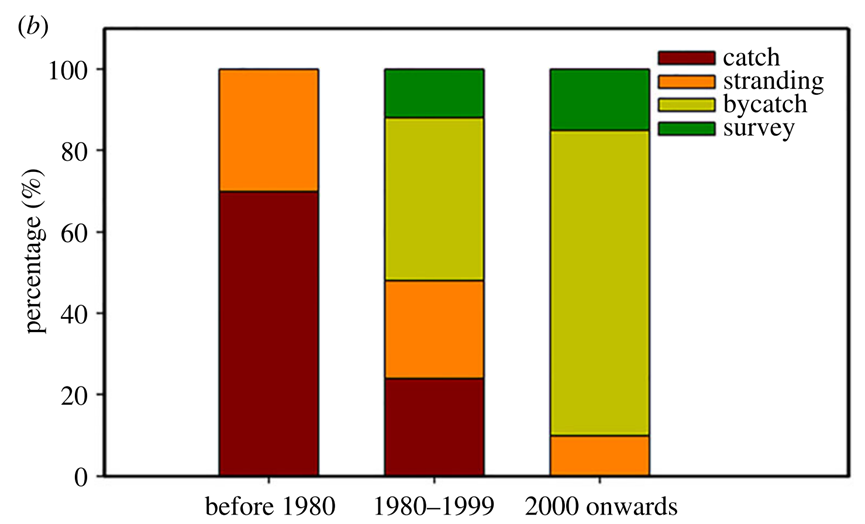

历史数据也揭示儒艮在中国海域的消亡轨迹。根据一些未公开的渔业记录显示,在1958年至1976年间,曾有257有头儒艮被捕杀作为食物(平均每年超13头)。自此之后,仅有少数个体被偶然目击,或在意外捕获及渔民轶事报告中提及。1980年以前,儒艮的发现主要源于故意狩猎及搁浅事件,而1980年后,意外捕获和实地观测成为主要儒艮记录的主要来源。最后一次确认的野外观察停留在2000年,而最后一次记录则是2008年的渔业部门内部报告。

人类活动摧毁最后栖息地

儒艮是高度依赖海草的海洋哺乳动物,其生存与浅海生态系统的健康密不可分。儒艮每日需进食大量海草,同时对栖息地水质、海草覆盖率要求极高。然而,南海沿岸的填海造地、渔业扩张、水污染及海岸工程,正以惊人速度瓦解这一脆弱平衡。同时有研究指出:渔民误捕、渔船螺旋桨伤害、水下噪音干扰等“非致命威胁”,正将残存个体赶尽杀绝。即便仍有零星个体存活,孤立种群也难以繁衍。

20世纪后期至21世纪初儒艮观察来源的变化 图源 © 2022 Lin等, CC BY-SA 4.0

警示与反思:所有人都可以行动起来

早在1986年,广西省就建立了合浦营盘港-英罗港儒艮自然保护区,6年后经国务院批准升格为国家级自然保护区,同时更名为合浦儒艮国家级自然保护区。成立数十年来,这一我国唯一以儒艮为主要目标类群的国家保护区。尽管如此,我国南海仍难以见到成规模的儒艮种群。笔者认为亟需重启全国性的儒艮专项调查,同时在北部湾与海南岛周边划定严格保护海域,恢复海草床生态链。

企业可通过资金支持、技术创新与责任实践,为儒艮保护注入活力。例如:资助海草床修复项目或支持本地环保组织;优化生产流程,减少塑料废弃物与废水排放;研发环保渔具或对珊瑚友好的产品;组织员工参与海滩清洁或科普活动;与保护机构合作,制定野生动物友好型旅游规范。对于旅游业,开发负责任的观豚项目,在确保游客体验的同时,最大限度降低对儒艮的干扰。

值得一提的是,2025年3月,在我国台湾岛东澳湾附近的水域中,一头体长约3米的儒艮意外被困于定置网内,这是时隔88年台岛周边海域再次有儒艮被捕获的记录,也是自2008年以来在中国再度发现的儒艮个体。虽然有人推测这头儒艮可能属于菲律宾种群的流浪个体,但这一发现也清晰地表明,我国周边海域依然具备儒艮生存以及种群恢复的潜力。这一发现无疑是一个充满希望的信号。

(注:本文仅代表资讯,不代表平台观点。欢迎留言、讨论。)

作者 | 戴秉国

指导老师 | Samantha

排版 | 戴秉国

参考资料略

来源: 海洋与湿地

科普中国公众号

科普中国公众号

科普中国微博

科普中国微博

帮助

帮助

中国绿发会

中国绿发会