萧关,又称陇山关,位于黄河支流清水河上游,在今宁夏固原市的六盘山地区,为关中西北之屏障。

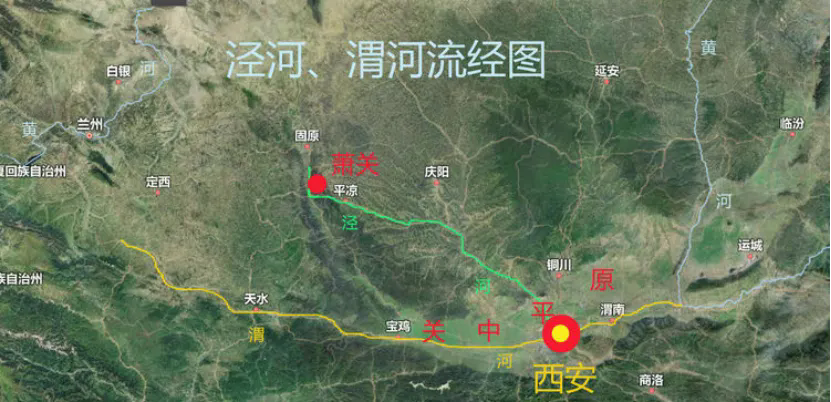

关中以北地区长期生活着强悍的游牧民族,其南下关中的主要通道是渭河、泾河穿切而成的河谷低地,其中渭河谷地地势险要,而泾河河谷因地形相对平缓,成为突破陇山屏障的关键路线。萧关即扼守在泾河谷地进入关中的山口处。

萧关与泾河、渭河

入关方向

这里虽非绝壁,但山势险要易守难攻。萧关与六盘山隘口、战国秦长城、固原河谷修建的堡寨相互联动,构筑了一个综合防御体系,守护关中西北的安全,是直面北方游牧民族,护佑中原王朝政权的关键防线。

战国秦长城遗址

军事历史

汉文帝时期,匈奴对中原的试探性进攻日益频繁。文帝十四年(公元前166年),匈奴骑兵突破河套防线,直扑北地郡萧关。作为关中西北第一道屏障,若萧关失守,匈奴既可顺泾河直逼关中核心,也能沿六盘山与陇山之间的通道东进,占据关中西部,两条路线都直接威胁到长安的安全。

到汉武帝时,随着国力强盛,对萧关加倍重视。元鼎五年(公元前112年),45岁的汉武帝刘彻首次“翻越陇山,西登崆峒,北出萧关”,对安定郡进行巡视。

元封四年(公元前107年)冬,又“通回中道,遂北出萧关”,巡视西北边境,展示汉军实力,以此威慑匈奴。

汉武帝巡视边境雕像

除了秦汉时期的匈奴,隋唐时期的突厥、吐蕃,北宋时的党项等游牧部族,都曾在萧关与中原农耕民族激烈交锋。千百年来边塞烽火不绝,无数将士在此埋骨黄沙。

边塞诗派

这座见证无数金戈铁马、浴血奋战的雄关,也滋养了文人墨客的家国情怀。他们临关山抒怀,溯泾水咏史,用笔墨铭刻下萧关的历史,由此在唐诗中开创出苍凉雄浑的边塞诗派。

陇是唐人对关中西边的山岭的统称,据不完全统计,在众多华夏诗词中,有超过170篇是直接写萧关的,《全唐诗》中提及关陇的诗句加起来有近千首之多。

羌笛、秋风、征尘、胡马等意向往往和关陇一起出现,共同构成了边塞诗的基本框架。后世关陇二词更是逐渐泛化成为了边疆的代名词。

回中道路险,萧关烽候多。

五营屯北地,万乘出西河。

—《上之回》卢照邻

萧关陇水入官军,

青海黄河卷塞云。

北极转愁龙虎气,

西戎休纵犬羊群。

—《喜闻盗贼蕃寇总退口号五首》杜甫

大漠孤烟直,长河落日圆。

萧关蓬侯骑,都户在燕然。

—《使至塞上》王维

边塞诗中纵有艰苦萧瑟,但其中所描绘的壮阔景观却始终激荡着盛唐昂扬向上的时代精神。

大散关

楼船夜雪瓜洲度,铁马秋风大散关。

——陆游

大散关原称为“散关”,南宋后称“大散关”,位于今天的陕西省宝鸡市,南起陕西凤县“煎茶坪”,北至渭滨区“益门堡”,是中国古代最长的关隘。

大散关是关中与汉中、巴蜀之间的咽喉,两侧有崖壁对峙,南北深谷陡峭,号称“一线天”。自古以来就有“蜀襟陇钥,川陕噤喉”之称,战略地位非常重要。

大散关烽火台

得名姜水

散关因散谷水而得名。“散谷水”是清姜河的古称,《国语·晋语》云:“炎帝以姜水成。”姜水即今之清姜河,位于宝鸡市渭滨区,为渭河一级支流。其源头在秦岭之巅,被秦岭一分为二,流向南麓为嘉陵江,流向北麓为清姜河。

传说中上古时代的炎帝神农氏氏族先民即生长繁衍于此地,炎黄子孙在这条河边学会了农耕、医药和商贸,是公认的炎帝故里。

军事历史

大散关“关控陡绝”,战略地位非常重要。正如《史记》所载:“北不得无以启梁益,南不得无以固关中”,意思是在此关以北的诸侯国,得不到此关,就无法去梁洲,益洲;此关以南的诸侯国,得不到此关,就控制不了关中。

散关镇守的就是当年韩信“明修栈道、暗渡陈仓”的陈仓道。历史上争夺散关之战有70多次。

秦末(公元前206年),刘邦“明修栈道,暗度陈仓”,自汉中由褒斜故道经散关,拔陈仓,定三秦,建立西汉;

东汉建武二年(26年),延岑引兵进入散关至陈仓;

三国汉献帝建安二十年(215年),曹操攻张鲁,自陈仓过散关入蜀;

蜀汉后主建兴六年(228年),诸葛亮出散关,围陈仓,病逝五丈塬;

南宋建炎四年(1130年),宋将吴玠据险抗金,哀兵迎敌,全获大胜。

散关古战场

山环水绕之间,四塞始终如一地守护着关中平原,让这片沃土在历史烽烟中存续文明,于岁月长河里滋养生机。

来源: 陕西水利博物馆

科普中国公众号

科普中国公众号

科普中国微博

科普中国微博

帮助

帮助

中国城市规划学会

中国城市规划学会