我与科幻

文/雷虹

【接触科幻文学之前,我是个寻求精神归宿的孩子】

小学一年级,一次星期六的第二课堂上,老师让我们练习看图写话。图画按照顺序,被印制在精心裁剪过的白纸上。我至今记得,那些图片讲的是“小兔子拔萝卜”的故事。老师用两根钉书针将这些白纸整整齐齐地紧钉在一起,然后举起来面向全班:

“这就是你们将要写的‘书’。”

对当时的我来说,那句话很有震撼性,觉得那是一件十分有趣的事。我不仅在课堂上将“白纸书”的横线处全部写满叙事文字,还拿回家用其他白纸将图画极为耐心地临摹了两三遍,最后裁剪成几本看上去一模一样的“书”。那是我人生中第一次享受写作和“做出版”的感觉。直到三年级突然换了一个老师后,我还怀念了好久那个教了我们一二年级的老师,脑海中总会浮现出她举起自制的白纸书说话的模样。

三四年级的时候,我于课间在草稿纸上画十分简单的火柴人漫画,并用胶水把它们装订成小人书,发放给前桌后座的同学看漫画取乐。那是我人生中第一次因为“写作”“出版”赚取到收益——有人愿意用几张画片来换取漫画的阅读权。

五年级的时候,因为要学写一篇幻想故事,在课堂上,老师让我们“畅想未来”,有人站起来说,“未来的人可以上火星”。老师欣慰地点点头;有人站起来说,“未来的防盗门碰到小偷时,会自动发射出万根钢针,全部扎到小偷身上”。老师皱着眉头想了想,最后点了点头;紧接着,一个当时特意被安排坐在讲台旁边的“差生”站起来说,“未来的人们可以直接在电脑上买东西,付完款后可以直接将手伸进屏幕,把商品拿出来”。老师“呵”地一声打断了这个“差生”的话,招呼他坐下去,然后对着全班反复强调了多遍:“这种事情不可能,他说的这种不可能实现的。”

当时我坐在教室里的倒数一二排。那时是2003年,那是我人生中印象十分深刻的一幕。我永远忘不掉那个“差生”被严肃否定时,他那红红的耳根。我永远忘不掉老师在否定别人时,她的口型和脸上鄙夷的表情夸张的肌肉联动。

现在的我在想:还好……还好当时站起来的,不是我。

五年级在课堂上听老师讲解一篇阅读短文时,第一次听说“终极关怀”这个词。对我而言,这是个“高级词汇”,当时在课堂上,我感到那个词语十分神圣,瞬间就觉得那篇文章的整个主题思想,都升华了。那时候有种预感,觉得作家“终极关怀”这种玄乎的东西,一个普通人可能终其一生都“不可及”。

六年级时,因为一次普通奖励而得到一本现在看来并不厚的花花绿绿的软壳笔记本。我把这笔记本里里外外贴满了“哆啦A梦”的小贴纸,然后我想了又想,想了又想,最后抱着十分平常的心态,打算在这本子上写个永远没有结尾的同人“哆啦A梦”故事。故事主角之一是我自己——我换掉了大雄。这个见不得人的可爱的故事写写停停,一直持续到读初一后,才停笔封存,倒是满足了当初“永远无结尾”的开卷要求。

那应该是我小学中自愿写的最长的故事/作文了。

(小学五六年级时写的哆啦A梦“长篇”故事)

读小学的那六年里,我没有得到一次参加作文比赛或者阅读比赛之类的机会,自然也就不存在获得那种奖状证书什么的了。即便我每次都很想很想去。我甚至还因为“太想参加”而少有大胆地举过手。那无济于事。那些机会,当时一般不属于我这种老师觉得你“家庭条件差”、“成绩一般”的学生。于是,我也只能在之后的整个中学时代,用一次又一次获得的小小比赛奖状填补那份缺位了。后来我发现那实际上并不能给自己带来多少安慰,因为人生只有一次,我再也回不到小学的时光了。世界上从来不存在什么感同身受,只有“真正的寻常老百姓”家的孩子,才能体会到那种永远无法填补的失落。

进初中二年级前的那个暑假,老师在布置暑假作业时,我没听得太清楚,我自以为是地花了一个暑假的时间,硬是把用来摘抄“好词好句”的新本子,写了一篇稚嫩的中篇校园小说、一篇短童话、一篇未能写完的科幻小故事。

那是我人生中第一次完成一篇小说,我发现我喜欢那种埋头写作的感觉。

【聒噪的初夏,和科幻一次美好的邂逅】

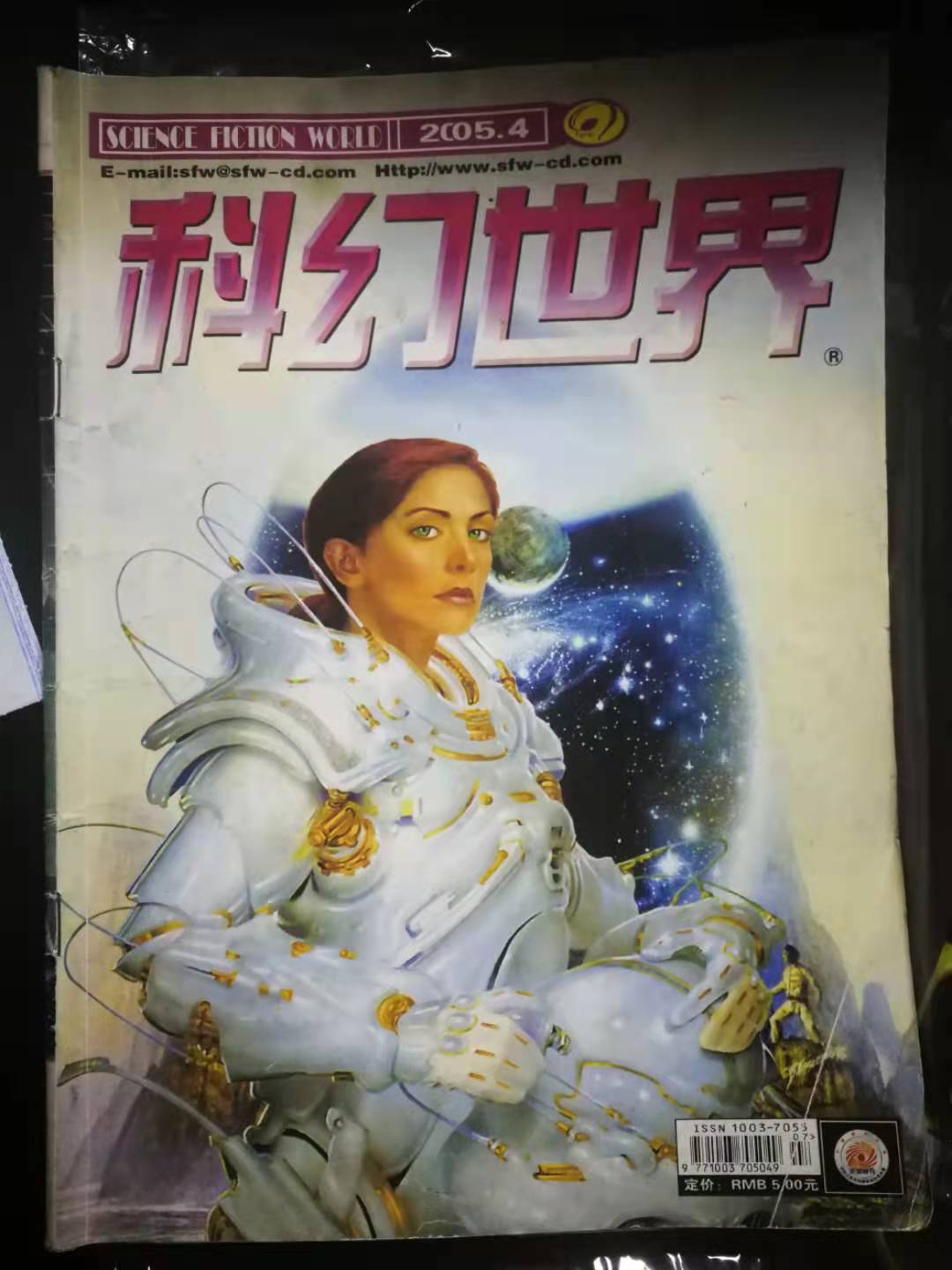

2006年,我读初二。一天中午,饭后我们几个同学相约去李姓同学家中玩。在李姓同学家中,我看到了比玩《侠盗飞车》游戏更吸引我的东西——那是一本旧刊。2005年4月的《科幻世界》杂志封面上,画一个穿着宇航服/动力铠甲的人,身后是无限的星空,我很喜欢那个封面。下午一同回校的时候,李同学看出了我的心思,拿上杂志,说借给我看,于是在那样一个燥热的下午,我开始阅读罗杰·泽拉兹尼的《趁生命气息逗留》。也许是当时自己年龄比较小的缘故,我看得非常吃力,花了整整一个下午的时间才将这个故事读完。原来,科幻小说是这样子的!合上杂志时,我感慨万千。我感觉到内心深处埋藏已久的那份对文学的敬畏感,在这具有时空舞台的科幻文学中,变得更加厚重了,我似乎能够更理解小学时老师说的“终极关怀”了。手头看的这篇小说,何尝不是作者对造物与造物主、人与非人的哲学思考,何尝不是对生命的终极关怀呢。

(不知道大家有没有看过这一期《科幻世界》)

那是我人生第一回正儿八经地看科幻文学作品。当然了,也是后来才知道,我看的《趁生命气息逗留》在整个世界科幻文学史上,其实都占据了重要的地位。

【他用他的死画了一个圈,圈的尽头,是我的起点】

记得第一次认识夏启佳,是在2006年初二的一次期中考场上。当天中午我因为某件事情被我爸打得真正地鼻青脸肿,然后带着伤,拿着一两个香蕉,去学校参加最后一科考试,夏启佳就坐在我的后面。考试前我和他交换了名字和班级还有QQ(其实我们当时套近乎都是为了互相能有得抄),然后我们俩共同拍拍对方肩膀,说“我们好兄弟”。

再然后,我顶着被我爸打肿的脸对坐我前面的其他人套同样的近乎。

考试进行得很顺利,当然,大家都经历过的事情,某些细节我就不一一赘述了。原以为彼此生命中只是过客,没想到这之后,在教学楼、在操场上,在男厕所里,在被老师罚写检讨书的政教处里,我们打照面的次数越来越多,双方越来越熟悉了。就这样,我们成为了朋友。俗话说君子之交淡如水,我和他的关系,大抵就是这样的一种吧。

夏启佳是个很内向的男生,属于看到女同桌笑都会脸红的那种。而我呢,当时是在老师面前很内向,在差生朋友堆里聊天说话逃课上网都很专业,还曾因敲诈和逃课等问题进政教处,成绩一直保持年级和班上中等,总在班级第22名左右。那时,除了语文老师关心鼓励我之外,其他的任课老师都骂过我。因为每次考试都是按年级排名来排座位,所以我和夏启佳约定,我们要争取每次都在一个考场。后来也确实是这样,我们基本上都在三考场甚至二考场。

时间就这样,来到2008年农历新年前的期末考试。那些天好像刚刚开始下雪,初三的我们欢笑着打起雪仗,做着各种恶作剧,并嘴里念叨着,期盼今年的雪能够下得再大一点,再久一点。后来果真如此:我们这些南方人迎来了一次范围很大的“南方冰灾”。

考试期间,我也执行着我定期的习惯,拿着数码相机到学校帮同学们和自己留下一些成长的记忆。考试前,我在食堂吃早餐时恰巧碰见了夏启佳,我说正好,我给你也照张相吧。他因害羞而推脱,但终究还是答应了,在食堂里他取下了眼镜,我给他拍了一张。后来在考场上,我又帮他拍了两张,拍的时候好像他正在看那种外面租的盗版印刷的修真小说,见我拿出了相机,他赶紧地将书塞进座位里面。

最后一天考试的那个中午,大雪纷飞。不回家吃饭的我们,和他班上的两个女生围坐在旁边画室的炭火盆旁,烤着火,聊了一中午的天。话途中他一直显得很害羞,拿着他看的那本小说,似乎不善于和女孩子交谈,一直都是我在吹牛皮。

我当然不会想到,那一天是我和夏启佳最后一次见面说话。

2008年3月3日星期一,开学没到一个星期。早上的天是阴霾的,似乎要刮风下雨,又迟迟未下。我迟到了几分钟,但是和蔼的语文老师并没有说我,她让我用心早读,而不是写《迟到说明书》。

早读走神的我看着表,估摸着学校即将升旗的时间,这时对面高中部教学楼站在走廊上的一两个女学生突然发疯似的喊叫,几秒后,坐在二楼中间教室窗户边的我听到一阵很大撞击的闷响。但我当时居然没有想这是为什么!我好愚蠢!

我始终坐在座位上,直到下课,也没有听到升国旗的广播响起。高中部教学楼和我们这栋教学楼的走廊上在那一天,破天荒地站满了窃窃私语的学生和老师,我当时却没有感觉到奇怪,还很讲义气地在座位上帮一个差生朋友完成了一篇关于他为什么星期六补课不来的“说明书”。直到上课铃响起,走进来的同桌对我说,外面有人跳楼死了。我这才睁大了眼睛,又问了他一遍,听完之后觉得好不可思议,又问了其他人,都说有人跳楼死了。

当时我在想,估计我这个蠢货是全校唯一一个没有看到死者尸体的人吧?

尸体在第一节课上课后就被抬走了。在接下来的几节课课间,好奇到极点的我问了好些人——死的是谁。有人说姓黄,有人说姓金,最后中午在学校吃过饭后,有人说姓夏,5班的夏启佳。

我当时呵呵一笑,说“我不信”,同学说,“你要是不信,你不知道自己去他们班上问?”

我心里想,怎么可能,夏启佳那种性格的人,我太了解了。为了证明我的想法是正确的,我跑下了楼,来到一楼楼梯口的五班教室。我走进教室,对一个学生问道“夏启佳是哪个位置?我找他借本书。”那个学生像看稀奇动物一样瞟了我一眼,赶紧走出了教室。

“夏启佳呢?他是哪个位置?”我又问另一个女学生。不只是她,所有在教室的人,都用一种奇怪的、凝重的眼神看了看我,然后又低头做着自己的事情。

我当时站在他们班的门口,抿了抿嘴,拼命咽了一下堵在喉咙的口水,秒懂地叹了一口气。

一个人,说没就没了。我背脊发凉。呵?生命,何等的渺小。

后来的几日我才知道,夏启佳是单亲家庭,家里人平时对他也许责骂多于好好教育。因此,在当那教英语的班主任在抓到他上课时间看小说后,坚持要喊他的家里人来学校。在早读的时间里,夏启佳从一楼跑上了顶楼,跳了下来。也许,对夏启佳而言,这确实是件很欠思考的事情。但是,我无从得知夏启佳当时的心理状态到底是怎样的了。能够促使一个十四五岁的内向的男孩子去跳楼,这恐怕与家庭和家庭的教育有关、与老师当时咄咄逼人的程度有关,与他经常看的书籍提炼出来的价值观有关,说到底,他的死,是与这些综合后的外在影响有关。

我真的无法相信,这样一个与我年龄相仿,性格相近的男孩子,会为这么一件事情自杀。2008年的3月3日,是夏启佳的梦魇,也是我的梦魇。我以前对文学并不感冒,即使我之前确实有“写作”的情形,但我无法否认自己与现在的很多人一样,处于“懒于阅读”、更别说亲自去写的糟糕状态。而在2008年3月3日之后,这种情况慢慢地被我晒在了阳光下。我是如此近距离地感受到,“教育”这个东西,对于人的思想价值观的影响是多么巨大。

我看到初中班上坐在后排那些同学的桌子里,藏着那些印刷质量极差的网游、玄幻和修真小说,后来我甚至见识过那些书里面关于“那种”的情节,写得……写得真是太惟妙惟肖、引人入胜、具有“教育”意义了。然而这类小说,真的有意义吗?

对十五六岁正值花季雨季的孩子而言,对祖国千千万万天天喊着“时刻准备着”的花朵而言,对我们未来的后代而言,对死去的夏启佳而言,这些“存在”,真的好么?

怎么说呢,不得不“佩服”有些作者,为了那点稿费,为了钱,在那方面的描写,还真是“敬业”。由于这类作品的存在,青少年们的某些不好的想象力、求知欲,被开发了出来,一些人生观、价值观,也因此受到影响。我想,要换作是以前,看那种东西的,真的要被机关枪突突啊。我恍然大悟,原来,学生看的,都是这些个玩意啊。

做大人的,能够为青少年,为小孩子带去什么呢?大人们能够给他们钱,给他们衣服穿,给他们饭吃,但无论是家长还是学校的老师,都做不到在学生平时的生活中,以一种不说教的方式,去影响他们,把他们往好的方向带。一些学生因一些机缘巧合、或者传帮带,多多少少会接触到诸如这类东西、来自社会上的一些不好的文学作品、视频作品,那么由谁来引导呢,谁能对这些还是一张张白纸的孩子们负责呢?没人引导,那么指引孩子们的,就只能是魔鬼了。

夏启佳为什么跳楼?一个十分内向的男孩子,家庭情况成分也比较复杂,平时不善言谈,把生活的寄托,时间的寄托,放在那类不好的文学作品上,并且受其影响。遇到老师数次抓到他上课在看小说,要他叫家长来学校一趟的时候,这类孩子,没有面对现实的勇气,没有解决问题的观念,没有了生活的信心。最后,造成了这样的结果。是的,还剩下飞翔,还剩下修仙,重生,还剩下一片广阔的虚拟天地……

是吗,是这样吗?剩下的,最终只有死亡的事实。这个责任,不在夏启佳,这个不能完全怪他。这个社会,是有责任的。教师,动笔落字的作家,都是有责任的。因为这些职业,都是人类灵魂的工程师——你教给别人什么,别人就学到什么,你给了别人什么的工程图纸,别人,就会把自己变成什么样的样子。

这是责任,沉甸甸的社会责任。

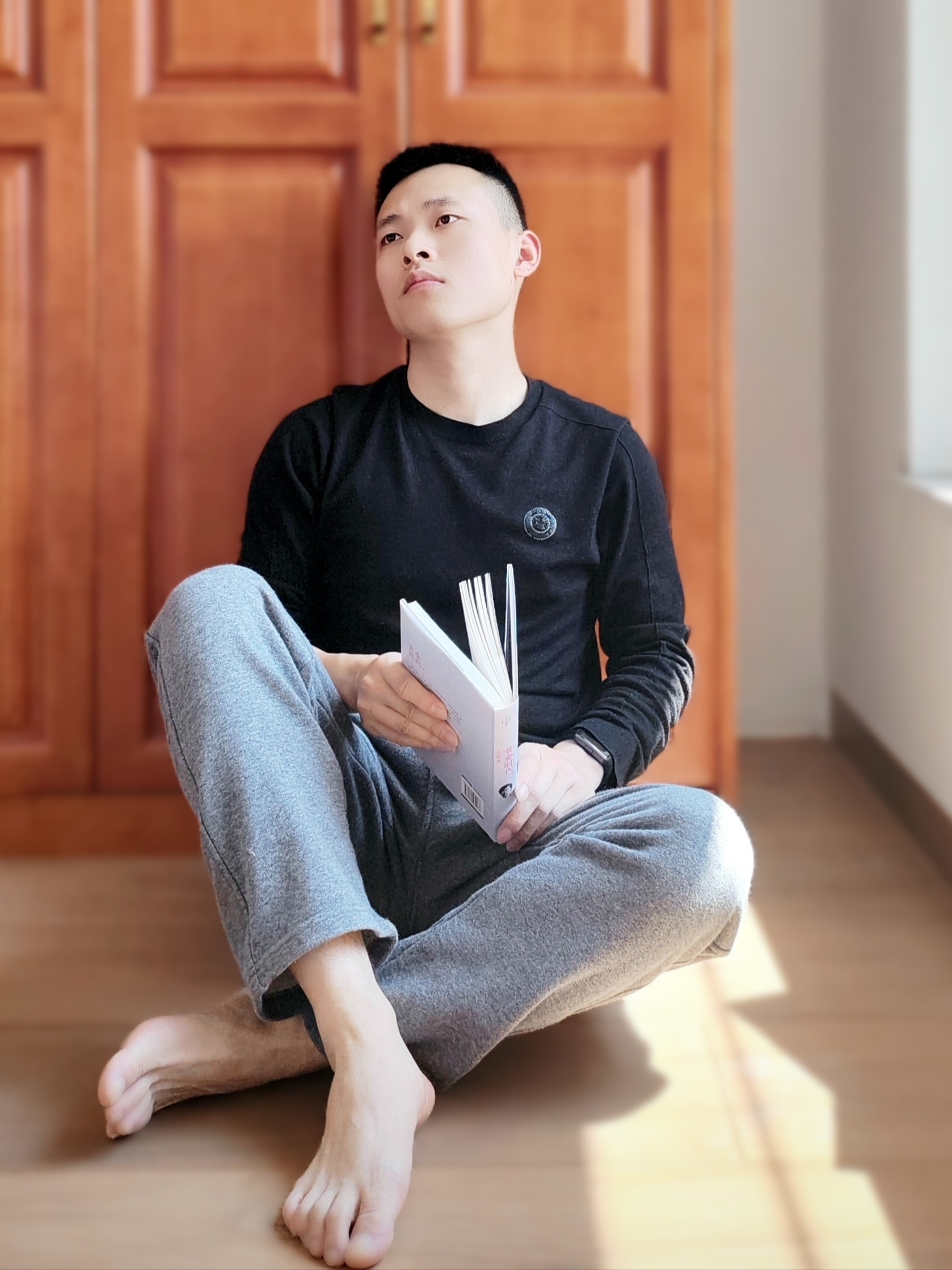

(照片摄于2008年事件之后)

我与所有曾经的狐朋狗友绝交了。但当时的我居然因此开始变得闷了,变得有秘密,变得容易愤青了。中二的我,当时性格从一个极端走向了另一个极端,如果不是后来高中学了下编导和表演专业那“解放天性”的功劳,我这人怕是病态到废了。

我把所有文学体裁想了个遍,折腾了一圈,最终还是把目光投向了科幻文学。毕竟,在我看来,科幻文学给我的印象就如同为数不多的穿着一身洁白无暇长裙的少女,令人神往。

在2009年4月12日,我动笔写下了第一篇自己的科幻练笔。当时我煞有其事地进行了一番全面的自我定位和年龄考量、性格分析,最终在A4的白纸上写下了我个人的科幻路规划:在六年里,我该如何成长和成熟,我该如何爱科幻,如何参与科幻,最后我该如何动笔写点科幻,达到“为科幻事业做点微不足道贡献”的目的。

当时我想,无论“六年科幻路”之后我是怎样的一个打算,我都将牢记,与科幻一同往前的时光。因为,对于幻迷而言,这种洞悉恒宇秘密的感觉,确实还是很美好的。我心里还想着,等到“六年科幻路”满后,回到那最初的教学楼,回到那最初的地方,一个人好好哭一场,不让任何人知道。

这是我年少时一个小小的梦想,一个可笑的、微不足道的梦想。

【细听星语,与科幻一同前行】

在那之后,我进入到漫长的练笔期。那时候我没有电脑,在身边也接触不到任何科幻迷。我在笔记本上用笔写下挺多科幻故事,会把这些故事给班上同样喜欢写作的同学看,希望能获得一些有用的修改建议,总结提升自己的写作水平。因为家里大人并不理解我所看、所写的那些东西,而且练笔的时间确实挤压了学习时间,所以我把自己写好的一个个故事和一摞一摞的《科幻世界》杂志交给同学保管,他们分别藏在宿舍或家里,直到高中毕业后我才敢要他们交还。

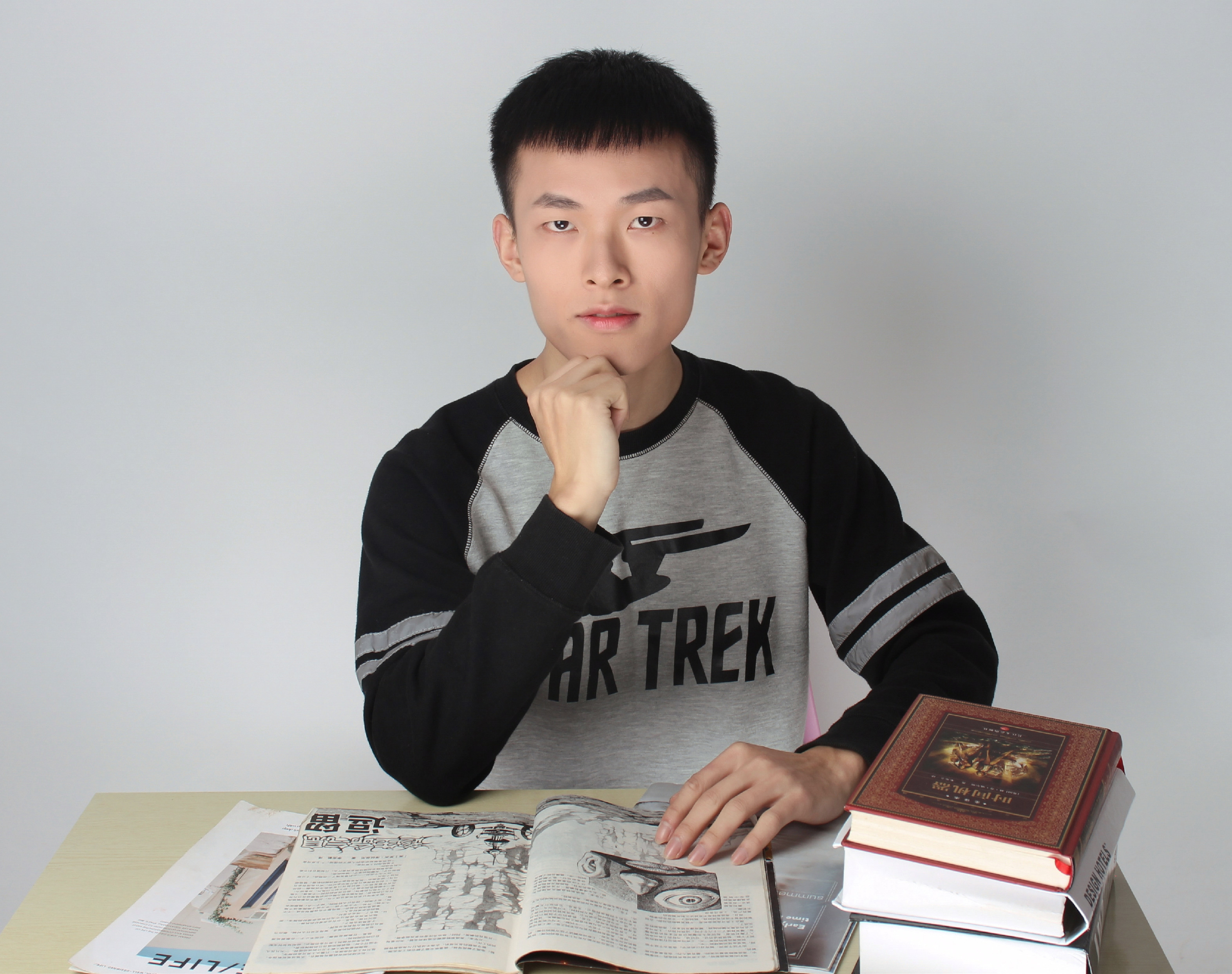

(高中时代显摆自己“富有”而拍下的照片)

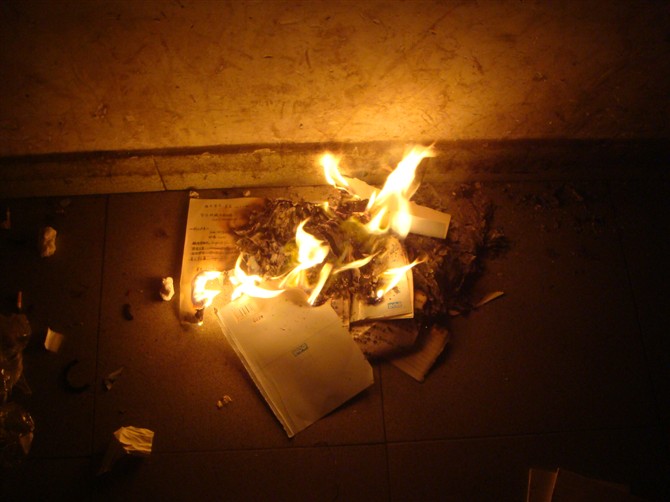

后来,我读大学了。由于学业的压力和生活上的不愉快,我偶尔想过放弃写作和阅读科幻。在大学宿舍凌晨两三点的楼道里,我烧毁了总计三四十万字的练笔手稿。

(2012年6月,烧掉的手稿)

而在那时,一名读高三的合肥科幻迷打电话给我,哭着对我说,他的妈妈要去世了,原因是胆囊癌。又过了两天,他告诉我:妈妈已经变成骨灰了。听到他说那句话时,我的心里一怔,感受到电话那头失去母亲的合肥科幻迷崩溃的情绪,隔着千里之外,我安慰了很久很久,在老校区那荒芜的操场上握着电话,一边安慰对方,一边望着天上的星星,许久之后才发现,自己也哭了。现在回想起来,觉得挺不可思议的,两个素不相识素未谋面的男科幻迷、两个十几岁的人,居然会对着一部电话哗啦哗啦地哭了整整一晚。

我知道,我们这些科幻迷,内心是孤独的。

后来在读大学的时光里,办过小团队、参加过一些科幻相关的事务性工作,认识了一些为数不多的科幻迷朋友。做的一些事情,有些有了结果,有些没有结果,但总而言之,那段时间我很快乐。

再后来,工作了。蓦然回首,一下过了那么多年。在今年的四月,我的个人科幻路,迎来了它的第十三个年头,时间过得真快啊,就这样不痛不痒写了十二年。我很懒,平时确实很少写,很多年前定下的许多目标愿景,似乎因为自己的懒惰,没有达到预期。自己快到而立之年的年纪了,回不到青春年少了。

2020年年底,夜里我去了一趟长沙的丝茅冲。那里有老长沙的味道,我高中时曾在那里准备湖南省的艺术考试。记忆中的一切,都拆得差不多了,距离上一次初到丝茅冲,正好十年了。那个时候,丝茅冲没有地铁站。而今,拆的拆,建的建,连同那不会再回来的青春岁月,消失在十二月的寒夜里了。

一个人立在冷风中,想念过去的丝茅冲了。想念银梦网吧,想念那的鸭脖店,想念小百灵幼儿园上面的艺术培训中心,想念那每天五六点钟起床奔赴考场战斗的岁月,想念早晨第一班303路公交车,想念这片地方那曾经的冬日星夜,想念那一年那一刻的青春的幸福感,想念一些人了。

迷迷糊糊中与想见的人见了面,就像续上了往日的时间,一切都像旧时光,但我知道,那只是“像”。多年没有一起那样走过了。那次,一起走了很长很长的路,很长很长,我感觉,似乎把一起一辈子的路都走完了吧。

很多事情已经成为了回忆。万事开头难,而写科幻这件事,是真的难中难。好在科幻在我的生命中给予了我反馈,让我有追随下去的决心。我每次以“六年”为一次科幻路时间节点。今年,是自己第三次“六年科幻路”的开局年了。这是我目前唯一觉得幸福的事,那么多年,这是自己唯一坚持住的事。

我刚参加工作的时候在一个县里上班。那时,县局还没有和另外一个局合并,我的工作、吃住,在单位院子里即可全部解决,在小小的县城中,这样的“宅”生活,让我有了很多时间去思考在别人看来没有意义的事。

在那段时间里,我沉迷于《星际迷航》的系列电视剧,整整半个世纪多的800余剧集,影响了我的写作观,我从中受益良多。

恍恍惚惚就十二年了。时间过得真快,自己再也回不到十六岁那美好的雨季了,再也不能了。这些年来,我觉得自己没做成功过什么事,更不存在做到了“优秀”。但我我笔下寥寥无几的故事,它们都有自己的归宿了,我觉得好幸福。

懵懵懂懂间,我把属于自己的科幻故事用心碾碎,撒播在笔尖,以文字承载、述说出来,以步入社会后的人生姿态,去践行科幻现实主义,放飞一个比原来的狭义科幻梦更广阔的文学梦、坚持一个追寻无尽星群的信仰。

这是只属于我和科幻文学之间的情话了。这是我能一直确定的事。

敬活着的梦想。

敬死去的朋伴。

敬生生不息的宇宙万物。

敬我们的青春。

(全文完)

雷虹,侗族,1993年生,湖南怀化人,税务系统公务员、作家。中国科普作家协会会员,湖南省科普作家协会会员,中华诗词学会会员,鲁迅文学院全国税务系统第二届文学创作培训班学员,怀化市鹤城区作家协会副主席。出版科幻小说《母塔之下》,在《科幻立方》《发明与创新》《中国青年作家报》《科学24小时》《税收文学》《学生·家长·社会》等各级刊物累计发表或连载结集中短篇科幻作品五十余万字,偶用笔名星原子。在各类出版物发表诗歌、诗词计百余首,有诗歌、诗词入选《中国最美爱情诗选》《新世纪·新诗典》《中国当代诗歌典籍》《韵墨情语·当代诗歌散文百家精选》等图书。

《长夜未尽》入围第十九届中国百花文学奖·科幻文学奖,结集出版。曾获评湖南省科幻作品征集活动“最佳作品”奖、第七届湖南科普作协优秀科普作品奖、中国科协高校科幻创作者中心年度“十佳创作奖”、全国大学生科联奖优秀作品奖、超新星科幻征文比赛一等奖等荣誉。

来源: 科普科幻雷虹

科普中国公众号

科普中国公众号

科普中国微博

科普中国微博

帮助

帮助

科普科幻雷虹

科普科幻雷虹