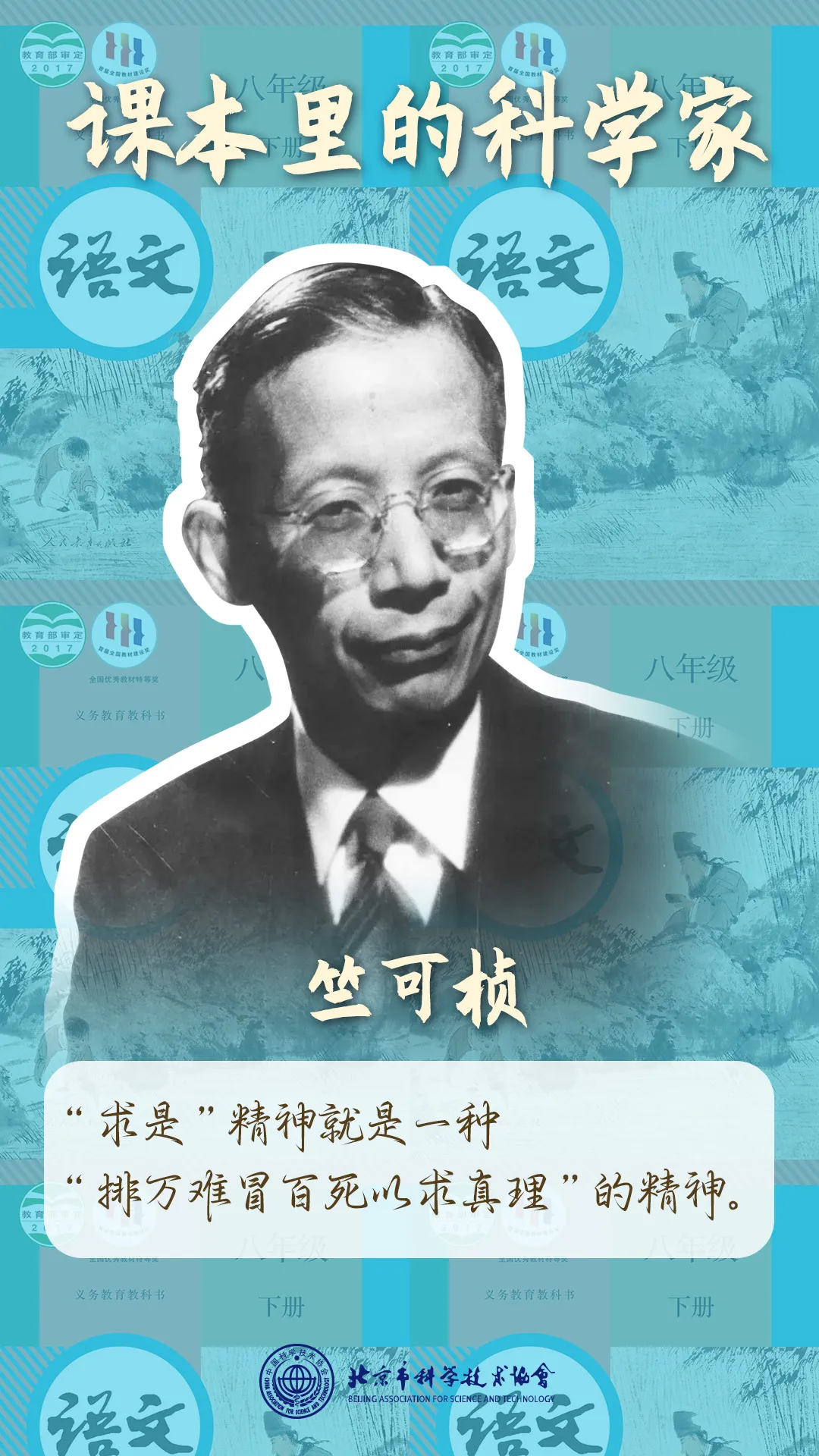

人教版语文八年级下册教材中

《大自然的语言》一文

是竺可桢根据长期观察物候现象

所积累的资料

写成的一篇科普佳作

竺可桢

是我国气象学奠基人

中国科学院院士

他提出的“求是”校训

至今仍激励着无数浙江大学学子

追求真理、勇于探索

他还是一位积极践行科学普及的科学家

通过撰写通俗易懂的科普文章

将复杂的科学知识传播给大众

下面让我们一起

了解他的人生故事

为中国现代气象事业奠基1890年,竺可桢出生在浙江绍兴的一个米商家庭。他自幼勤奋好学,以“醒来即起”为座右铭,读书非常刻苦。1910年9月,他作为第二批庚款留学生,踏上前往美国的邮轮,进入伊利诺伊大学学习。鉴于中国以农业立国,他最初选择了农学专业。然而,随着学习的深入,他逐渐认识到气象学对农业生产的重要性,于是转校至哈佛大学,改学气象学专业,并攻读博士学位。

1918年,竺可桢在哈佛大学获得气象学博士学位。面对美国多家气象台和大学的邀请,他毅然拒绝,怀着满腔报国热情返回祖国。当时,国内气象科学事业很落后,天气预报业务几乎完全由外国人掌控。竺可桢对此深感痛心,他曾感叹:“国内气象事业几全赖外人之测候,始得略知梗概…… 若此越俎代庖,喧宾夺主,固足为吾国学术界之羞,而言念国防,亦应为国人所不许。”

在南京高等师范学校(后改为东南大学)任教期间,竺可桢创立了中国大学第一个地学系,并下设中国最早的气象专业。他设立气象测候所,构建气象学人才梯队,并筹建中央研究院气象研究所。

为了尽快实现气象预报,他制定了严格的气象观测要求,规范了操作程序,带领团队开展气象观测业务,鼓励支持建立更多测候所。

1930年元旦,一条气象预报随着电波传向四面八方。这是气象研究所在竺可桢的带领下,收集了中国和东南亚56个气象台站的观测资料后,发出的第一条由中国人自己制作的天气预报。这一创举,标志着中国人结束了由外国人垄断气象预报的历史,中国终于有了自己领土领海内的气象预报。

在随后的几年内,竺可桢在中国各地相继建成了七十多个测候所,同时开办气象培训班,亲自培养出近百名实操能力强的学员,充实到全国各地各级气象台站,一步步为中国现代气象事业奠基。

从“竺可桢二问”到“求是”校训

对于竺可桢来说,用自己的所学报效祖国是他一生的理想,无论遇到多少艰难险阻,他都毫不畏惧,勇往直前。从1936年开始,他的主要工作重心从气象研究转向了教学育人。这一年,竺可桢出任浙江大学校长一职,从科学家转变为教育家,以振兴文化教育事业为己任,开启了一段新的报国征程。

“诸位在校,有两个问题应该自己问问,第一,到浙大来做什么?第二,将来毕业要做什么样的人?”1936年秋天,时任浙江大学校长竺可桢在开学典礼上向新生提出了这两个振聋发聩的问题,这就是著名的“竺可桢二问”。这两个问题不仅要求学生保持清醒的头脑,更强调了培养学生的道德品质和爱国奉献精神,为他们的人生航向指明了道路。

1937年,抗日战争全面爆发,浙江大学在战火纷飞中岌岌可危。面对这样的困境,竺可桢毫不犹豫地带领全校1000多名师生踏上了“西迁”之路。他深知,作为一校之长,不只要对学生负责,更要对国家的教育负责。在艰难的西迁途中,他从未懈怠过教育事业。他用庙宇、祠堂当作教室,无论环境多么艰苦,始终坚持开堂授课。

令人惊叹的是,在西迁途中,出发时所携带的近2000箱图书和教学实验设备几乎毫发无损,甚至连物理系的玻璃器皿都未损毁和丢失一件。不仅如此,学校还协助浙江省安全转移了珍贵典籍《四库全书》。这段艰苦卓绝的西迁之路,为中华民族保存了一大批杰出的知识分子,谱写了一曲辉煌的“文军长征”篇章。

正是在这颠沛流离的西迁途中,浙江大学的“求是”校训应运而生。1938年11月19日,竺可桢在广西宜山主持召开校务会议,在他的倡议下,会议正式确定“求是”为浙江大学校训。此后,在历次演讲中,竺可桢反复强调,“求是”精神就是一种“排万难冒百死以求真理”的精神,必须以严格的科学态度为基石。“一是不盲从,不附和,只问是非,不计利害;二是不武断,不蛮横;三是专心一致,实事求是。”这些谆谆教诲,如春风化雨,润物无声,在言传身教中深刻影响了几代浙大人。

如今,“求是”精神依然指引着浙江大学勇毅前行。每当新生入学,第一堂课便是参观校史馆,学校也常常组织学子重走当年的“西迁路”。而紫金港校区门口的石碑上,竺可桢校长著名的两个问题,依然激励和鼓舞着每一位浙大学子。

以科学普及为重要使命

竺可桢始终坚信,科学普及是每一位科技工作者义不容辞的重要使命。在他看来,一位真正有成就的科学家,不仅要深耕科研领域,更应成为科学普及的积极倡导者和践行者。

早在留美求学期间,竺可桢就积极参与中国科学社的各项活动。这是一个以学术交流和传播科学知识为宗旨的学术团体,其所创办的刊物《科学》在交流科学研究成果的同时,也致力于普及科学知识。从中国科学社成立之初,竺可桢便成为社团的中坚力量。他不仅积极撰稿,还承担杂志的审稿、编辑工作,以及与社内外乃至国内外的联络沟通任务,为科学知识的传播倾注了大量心血。

从1916年起,竺可桢在《科学》杂志上连续发表多篇科学论文和科普文章。他的选题始终紧密围绕中国国情,用通俗易懂的语言阐述科学知识,尤其是针对中国老百姓关心的热点问题,通过解释自然现象、阐述科学道理,引导民众破除封建迷信,提升科学素养。例如他在《论祈雨禁屠与旱灾》一文中,以科学原理阐明干旱现象的成因,有力地驳斥了封建迷信观念,为民众树立了科学的思维模式。

多年来,竺可桢一直坚持观察、记录物候和天气变化,并将这些知识传播给大众。语文教材中《大自然的语言》一文最初发表于《科学大众》1963年第1期,原题为《一门丰产的科学——物候学》,为了激发学生们的阅读兴趣而改名,是一篇生动的科普文章。

在生命的最后几年,竺可桢系统整理了毕生的观察记录和研究成果,出版了《物候学》。这是一本以通俗语言论述物候学原理和方法的科学著作,因其深入浅出、贴近生活,被学术界评为优秀的科学普及读物,广受读者好评。

“气温最低-7℃,最高-1℃。东风一至二级,晴转多云。”直到去世前一天,竺可桢仍用颤抖的手,在日记中详细记录下当日的天气情况。1974年2月7日,竺可桢与世长辞,享年84岁。

他曾对学生谆谆教导:“人生的目的在于服务,而不在于享受。”这句质朴而深刻的话语,如同一座明亮的灯塔,为一代又一代科技工作者照亮前行的道路,激励着后人将他的精神薪火相传,续写新的辉煌篇章。

来源:北京市科协融媒体中心

来源: 北京市科协融媒体中心

科普中国公众号

科普中国公众号

科普中国微博

科普中国微博

帮助

帮助

北京科协

北京科协