1888年5月22日,德国科学家奥托·雷曼首次提出了“液晶”这一概念,这一理论不仅为物理学和材料科学开辟了新的研究领域,更为后来的显示技术发展提供了强有力的技术支撑。

液晶概念的提出

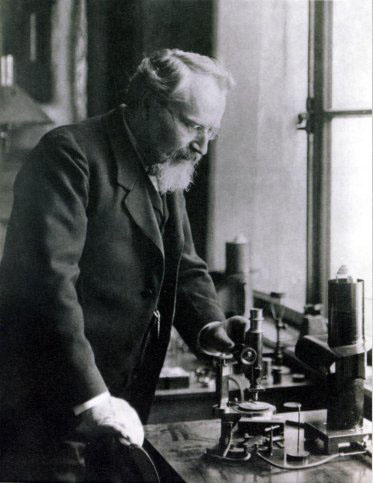

奥托·雷曼,这位被誉为“液晶之父”的德国物理学家,于1855年1月13日出生在德国康斯坦茨。自幼受从事自然科学工作的父亲影响,雷曼对晶体研究产生了浓厚的兴趣。 1872年,他进入斯特拉斯堡大学学习自然科学,并在1877年获得博士学位,其研究课题是同分异构体。在这段学习期间,雷曼发明了一种晶体显微镜,这一发明为他后续的研究提供了至关重要的工具。1877年,雷曼首次利用这种显微镜观察到了固态物质内部结构的液晶化现象,这一发现为液晶理论的诞生埋下了伏笔。

雷曼对液晶的系统研究始于1888年,当时奥地利植物学家和化学家弗里德里希·莱尼兹向雷曼描述了一项实验:某种物质在加热到一定温度后,会经历一系列颜色和气态的变化,最终恢复到固态。雷曼意识到,这种物质在特定温度范围内展现出的特性,与他之前观察到的液晶化现象有着惊人的相似之处。

经过深入研究,雷曼发现了100多种具有类似性质的材料,并首次提出了“液晶”这一概念。他将液晶分为两大类:“晶状液体”(流体状液晶)和“液态晶体”(粘稠状液晶),这一分类方法至今仍被沿用。

液晶的特性与应用

液晶是一种介于固态和液态之间的特殊物质状态,它保留了部分晶态物质分子的各向异性有序排列,同时又具有液体的流动性。这种独特的性质使得液晶在电场或磁场的作用下,能够改变其光学性质,从而实现信息显示等功能。

电子手表上的数字显示、体育馆里的记分牌、街上的变色广告牌,乃至现代大屏幕彩色电视,都离不开液晶技术的支持。此外,液晶还被广泛应用于医疗诊断、环境监测、高能物理研究等多个领域,其应用前景不可限量。

尽管雷曼关于液晶的理论在当时并未立即得到广泛认可和应用,但他的先期研究为后来液晶技术的迅速发展打下了坚实的基础。20世纪60年代末,随着半导体集成电路技术的发展和微细加工技术的进步,人们重新开始研究液晶,并将其应用于显示器中。1971年,瑞士公司制造出了第一台液晶显示器,标志着液晶技术正式走向商业化应用。

为了纪念雷曼的伟大发现和贡献,卡尔斯鲁厄大学等机构设立了“奥托·雷曼基金”,每年颁发“奥托·雷曼奖项”,以表彰在液晶领域做出杰出贡献的年轻科学家。

参考来源:网易探索、《全球液晶显示工业百年史》《电子信息材料》

来源: 江苏省科学技术协会

科普中国公众号

科普中国公众号

科普中国微博

科普中国微博

帮助

帮助

科普江苏

科普江苏