近年来,干旱、热浪、极端降雨等极端气候事件对人类社会的威胁显著加剧,随着全球气温持续攀升,这类灾害的发生频率与强度正呈现出不断加剧的趋势。根据政府间气候变化专门委员会(IPCC)报告,人类活动已导致全球平均气温相比工业化前水平上升约1.0℃;若温室气体排放仍按当前速率持续,这一升温幅度极有可能在2030年至2052年期间突破1.5℃关键阈值。

一旦全球变暖突破1.5°C,一系列严重的气候问题将接踵而至。例如,海平面预计可能上升0.4-1.5米。这一变化对海岸地区和岛屿国家来说,无疑是巨大的灾难。许多地势较低的沿海城市和岛屿,可能会被逐渐上涨的海水淹没,大量人口被迫迁移,当地的生态环境和经济发展遭受毁灭性打击。

而当温度升高达到2°C时,又会触发另一个关键的临界点——约660万平方公里的永久冻土将融化。永久冻土中储存着大量的有机碳,一旦融化,这些有机碳会被分解转化为二氧化碳和甲烷等温室气体释放到大气中,进一步推动全球变暖。此外,北极海冰对全球气候有着重要的调节作用。一旦升温达2°C时,北极海冰的面积将减少10倍,影响全球气候的稳定性。

▲上图:格陵兰岛泰斯米特峡湾的尽头,淡蓝色的巨坝是Sermeg冰川,后面就是北极永久大冰盖。资料显示,这片冰盖由数万年积累的冰雪构成,平均厚度超过2300米,储存着足以使全球海平面上升7米的淡水资源。但受气候变化影响,冰川正以前所未有的速度退缩,冰盖边缘不断崩解,已暴露出深蓝色的古老冰层和纵横交错的裂隙。©摄影:熊昱彤 | 绿会融媒·“海洋与湿地”(OceanWetlands)

人一生中会面临多少次极端气候呢?“海洋与湿地”(OceanWetlands)小编注意到,一篇题为《全球范围内前所未有的极端气候事件暴露现象的涌现》(Global emergence of unprecedented lifetime exposure to climate extremes)发表在《自然》(nature)期刊上的研究,多维度量化了人类一生中可能遭遇的极端气候事件频率。该研究发现,不同升温幅度下,不同代际人群暴露在极端气候中的风险呈现出显著分化的趋势。本文仅为编译信息,供读者参考,不代表平台观点。

研究方法关键指标和情景假设

文中最为关键的指标是“前所未有的极端气候暴露”(unprecedented lifetime exposure,下文简称ULE),即个人在其生命周期内经历的极端气候事件累积程度,超越了工业化前历史气候条件下万分之一概率的极端水平。具体来说,研究人员通过分析工业化前的气候数据发现,在比利时布鲁塞尔等地区,99.99%的人口终身遭遇的极端热浪次数不超过6次,这一数值构成了历史气候背景下的极端阈值。因此,当个体一生中经历的极端热浪次数突破这一阈值时,就会被界定为遭遇ULE。

此外,研究构建了三种全球升温情景:按《巴黎协定》目标管控后的升温幅度(1.5°C)、维持当前政策至本世纪末的升温幅度(2.7°C)以及高排放情况下的升温幅度(3.5°C)。在这3种不同的升温情境下,研究人员进一步评估了出生于1960、1990和2020年的群体遭遇ULE的比例。

结论一

热浪暴露的显著加剧

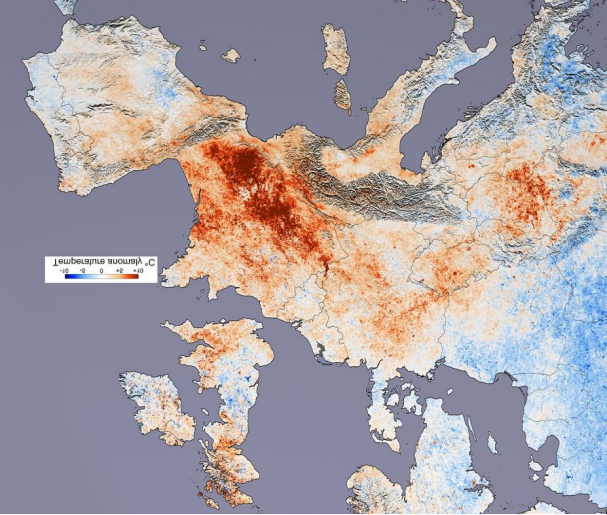

研究显示,1960年出生的布鲁塞尔居民,其一生中预计遭遇的严重热浪次数为3次,该数值仍处于工业化前气候预期的安全阈值内。对于1990年出生的群体,在全球升温2.7℃和3.5℃的情景下,其一生中遭遇的热浪次数将分别升至12次和18次。但2020年出生的新生儿,在两种升温情况下将分别面临11次和26次热浪ULE,后者意味着他们每3年左右就会经历一次足以威胁健康的极端热浪事件。

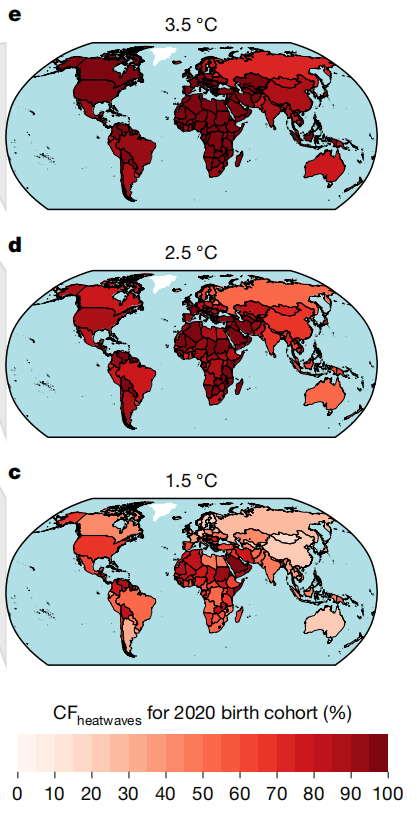

然而,热浪已不再是区域危机,而是全球性的挑战。在1.5℃温控目标情景下,热带及亚热带的104个国家(如印度、尼日利亚、巴西等)将成为热浪高风险区域,这些国家2020年出生的人口将有半数以上面临ULE;而在3.5℃的高升温情景下,热浪更是会蔓延全球——占全球国家总数86%的167个国家,其半数以上人口将遭遇热浪ULE。哪怕是传统意义上的凉爽地区,如加拿大南部和北欧,也会面临高风险的热浪发生。

全球性的代际气候风险分化则更为显著。对于1960年出生的8100万人而言,仅有16%(约 1300万人)面临热浪ULE威胁,这是因为他们的主要生活年代(1960-2040年)处于气候变暖初期阶段,升温累积效应尚未充分显现。

但对2020年出生的群体来说,不同升温情景的ULE风险显得更为悬殊:在《巴黎协定》设定的1.5℃温控目标情景下,该出生群体中52%(6200万人)将会遭遇热浪ULE;而在高排放导致的3.5℃极端情景下,这一比例飙升至92%(1.11亿人),达到触目惊心的程度。这意味着,若全球减排不力,本世纪初出生的孩子中,每10人就有9人将在一生中经历高频次的热浪侵袭。

结论二

其他极端气候灾害的蔓延

气候变化正持续加剧各类极端事件的威胁,洪水、干旱、极端降雨等灾害的影响愈发显著。尽管这些灾害的波及范围不及热浪广泛,但其破坏力同样不容小觑。研究预测,若全球平均气温较工业化前升高3.5℃,2020年出生的人口中,每10人就有近3人(约3500万)将在一生中面临作物大规模减产的危机。这一风险在全球主要粮食产区尤为突出,如美国中西部玉米带、非洲萨赫勒雨养农业区、中国华北小麦产区等。高温与干旱的叠加效应,可能导致这些地区的主粮减产30%-50%,严重威胁全球粮食安全根基。

干燥地区面临的野火与干旱危机也日益严峻。研究表明,美国加州、澳大利亚东南部等易燃区域,野火发生频率较工业化前预计将翻倍,2020年出生人口中约10%将终身受到野火威胁。野火引发的浓烟污染、财产损失和生态破坏已不再罕见。而在中东、澳大利亚内陆等干旱地区,长期水资源短缺不仅会导致农业大幅减产甚至绝收,还可能迫使当地居民背井离乡,引发大规模人口迁移。

极端降雨的影响范围也在不断扩大。热带气旋虽仍主要影响东南亚、加勒比等热带海洋周边地区,但其破坏力随气温升高显著增强,风速提升了10%-15%,引发风暴潮和城市内涝的风险成倍增加。数据显示,在全球升温3.5℃的情景下,相关地区受影响人口比例将从升温1.5℃时的11%上升至19%,意味着每一次台风登陆都可能带来毁灭性灾害。

结论三

经济底层居民将承受更多ULE威胁

这些极端气候事件彼此之间并非孤立,而是相互交织、相互增进,共同形成愈演愈烈的恶性循环。热浪、洪水导致的农作物减产会直接引发全球粮食价格波动,让依赖土地生存的贫困人群遭遇更严峻的生计危机;洪水不仅会毁坏道路桥梁等基础设施,而且可能阻碍灾后的物资补给,持续放大公共健康风险;野火释放的巨量温室气体,又会反过来推动气温进一步攀升,让气候危机陷入“升温—灾害加剧—排放增加”的死循环。

对于高度依赖自然环境谋生的农民,以及居住在洪泛区的低收入群体而言,多重极端气候灾害的叠加冲击,哪怕只有一次,都会严重损害他们脆弱的生计防线。这些群体本就挣扎在生活的边缘,一旦生存根基遭受重创,他们未来的生活或将陷入难以为继的困境。

更令人担忧的是,低收入和经济脆弱群体正承受着热浪ULE的更大冲击,这进一步加剧了社会不平等。通过全球栅格相对剥夺指数(GRDI,用于评估全球范围内不同区域在社会经济资源获取上的相对匮乏程度)和人均终身GDP的分析,研究人员发现:在现有政策框架下的升温趋势中,无论出生于哪个年代,社会经济底层群体遭遇热浪ULE的风险都显著高于富裕阶层。

以2020年出生的儿童群体为例,约2300万生活在资源匮乏等高剥夺环境中的儿童,其一生中遭遇极端热浪的概率高达95%;而生活在低剥夺环境的约1900万儿童,这一风险比例为78%。在ULE威胁方面,2200万来自低收入家庭的儿童面临该威胁的比例达92%,相比之下,高收入群体中约1900万儿童的对应比例为79%。

研究显示,若全球成功实现1.5℃温控目标,将直接避免6.13亿儿童在生命周期内遭受热浪ULE威胁,并让数千万人免受其他气候灾害的冲击。令人痛心的是,那些身处高剥夺环境与低收入家庭的儿童群体,因居住条件恶劣、医疗基础设施薄弱,尽管自身碳排放贡献极低,却首当其冲成为气候变暖的直接受害者。因此,保障公平在减排行动中具有重大意义:政策制定者不仅要关注环境可持续性,制定合理的减排策略,更应当关注社会经济弱势群体的权益保障,确保气候治理的成果可以公平地分配给不同个体。

(注:本文仅代表资讯,不代表平台观点。欢迎留言、讨论。)

编译 | 王纯瑶

指导老师 | Linda

排版 | CY

参考资料略

来源: 海洋与湿地

科普中国公众号

科普中国公众号

科普中国微博

科普中国微博

帮助

帮助

中国绿发会

中国绿发会