生命是有节律的。

节律来自大自然,太阳升降,潮起潮落。而每个生存于大自然的生命体都会受到它的影响。

生命的节奏若可以顺应大自然的变化达到同频,那我们会过得非常舒顺。若反之,逆之,则会活得特别累。

《黄帝内经》其中一篇**《四气调神大论》则是专门讲述如何顺应四季调整我们的身心及作息达到与自然和谐共处的方法。(四气指寒、热、温、凉四个状态,衍生到气候状态则对应了春、夏、秋、冬四季)**

二十四节气,不仅是农耕时代的“天气预报”,更是刻在国人基因里的生活哲学。在我心里,二十四节气带有一种独特的中国式的浪漫主义色彩,犹如24幅描绘自然与生活的水墨画。

一、节气溯源:三千年的天文智慧

1. 太阳轨迹丈量出的时光刻度

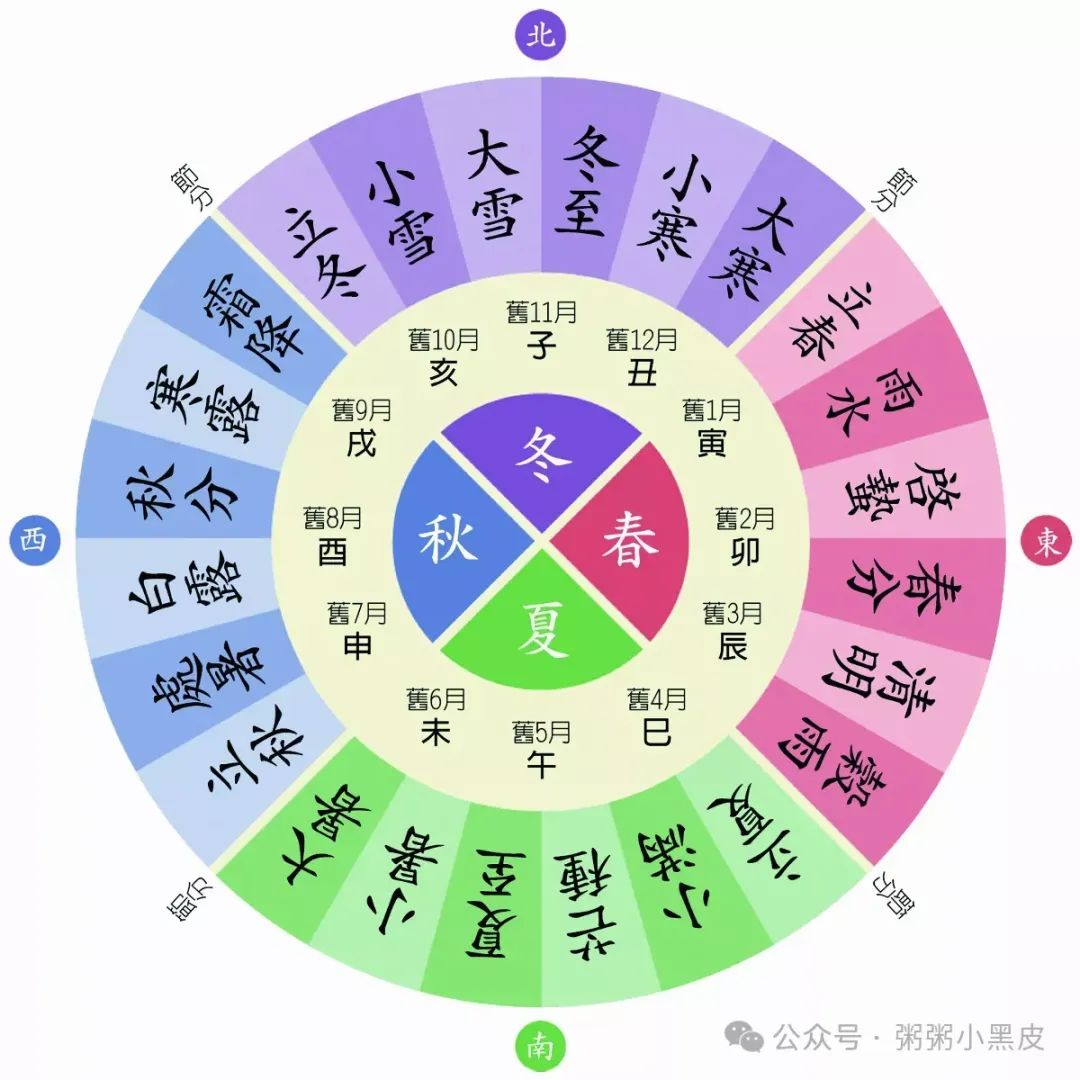

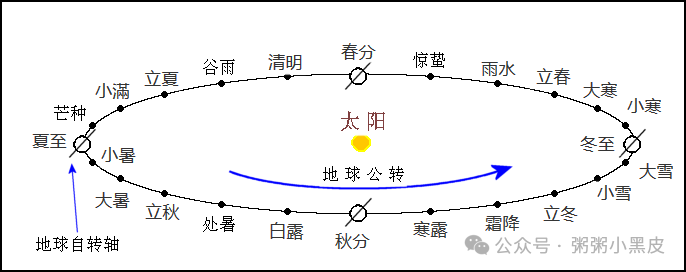

古人立八尺圭表,观日影长短,将太阳一年运行的轨迹(黄道)均分为24段,每15°对应一个节气:

“节”与“气”之别:

“节”为季节转折(立春、立夏等),似竹节般划分四季;

“气”述气候特征(雨水、小暑等),如刻度标记寒暑变迁。

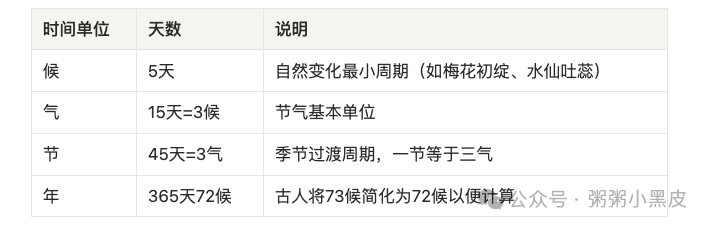

自从看了《黄帝内经》之后才发现了中国文字的博大精深。很多词都需要去拆解开才能理解其中的深意。比如我们平时常说的,“最近,气候发生了变化“。这个”气候“不光指天气,季节,温度等环境上的变化,气和候也代表具体的时间跨度和单位。一般,一候代表5天,一气代表3个候就是15天。

七十二候犹如自然界的“动态日历”

每个节气分三候,五日一变:立春“东风解冻,蛰虫始振,鱼陟负冰”,物候变化比温度计更鲜活。

二十四节气,是我国农耕文明的生存法则。“清明前后,种瓜点豆”“秋分早,霜降迟,寒露种麦正当时”——节气是古人总结的农事密码。2016年,联合国教科文组织将二十四节气列入非遗,称其“体现中国人对自然规律的深刻理解”。

如果错过了耕种的时机,庄稼就无法生长,作为生命体人和庄稼也是一样的。过了这个气,庄稼一年下来没有收成,人可能一下来也可能,气乱,节奏乱,导致心乱,身体疲惫,一年下来碌碌无为。

所以节气是一个很好的生活指南,它提醒我们:在快节奏的都市生活中,依然可以循着自然的韵律,找回身心的平衡。

二、《黄帝内经》节气养生:四季里的生命哲学

《四气调神大论》提出“天人相应”的核心思想:人体气血随天地之气涨落,顺时而为方能安康。

春生:疏肝理气,唤醒生机(立春至谷雨)

当东风融化河面最后一片薄冰,阳气如嫩芽顶破土壤。此时人体肝气升发,却常因熬夜透支肝血,久坐压抑气机,让春日的生机被困在亚健康的躯壳里。养生需效仿草木舒展之态:夜晚11点前入睡,清晨6至7点迎着晨光散步,让筋骨随朝霞舒展。餐桌摆上荠菜拌豆腐、香椿炒鸡蛋,一筷青翠便是接引天地生机的钥匙。制定一份切实可行的年度计划,忌怒忌郁,如同修剪枝桠,让心中愿景与自然同步抽条生长。

夏长:养心护阳,顺势而发(立夏至大暑)

烈日灼灼的盛夏,阳气外浮如沸水翻腾,湿热交织考验着现代人的脾胃。空调房冰饮不离手的习惯,如同在沸腾的锅中浇冷水,易伤脾阳、闭汗孔。午后小憩片刻避暑,傍晚沿林荫道散步至微微发汗,正是“以汗解郁”的古法。一碗冰镇绿豆百合汤清心火,一杯温热的生姜紫苏茶驱寒湿,冷热平衡间藏着阴阳调和的智慧。烦躁时静坐观荷,看圆叶承露不惊,心火自然随涟漪平息。

秋收:润肺滋阴,收敛神气(立秋至霜降)

金风送爽时,燥气如无形之手抽干水分。盯着电子屏幕的眼眸泛红血丝,深夜焦虑刷手机的习惯,恰似秋风扫落未成熟的果实。提前至晚上10点入睡,晨起叩齿36次后吞咽津液,能润泽如旱季的肺腑。炖一盅银耳雪梨羹,熬一锅山药小米粥,让食物化作润燥的甘露。整理书房与年度工作清单,舍弃积压的旧物与情绪,像农人筛谷般留下饱满的收获,方能轻盈迎接寒冬。

冬藏:补肾固本,静待春归(立冬至大寒)

北风呼啸的深冬,阳气潜藏如种子深埋冻土。此时健身房挥汗如雨、熬夜加班等行为,无异于寒冬掘井,耗损宝贵的肾精。晚上10点钻进晒过太阳的被褥,早晨7点后待日光照暖窗棂再起身,是顺应天时的“偷懒哲学”。砂锅里咕嘟着当归羊肉汤,瓷罐中盛满黑芝麻核桃粉,这些浓墨重彩的滋补味道,为身体筑牢御寒的城墙。围炉读一本旧书,将纷繁思绪收拢如休眠的根系,静候下一个轮回的惊蛰雷鸣。

**四季更迭如同大地的呼吸,节气养生不是复古的行为艺术,而是让现代人重新学会与自然同频。**当你在春分日嚼着嫩芽、处暑夜喝着定制奶茶时,便是在钢筋森林里搭建起一座连通天地节律的桥。

三、节气文化:中国人独有的诗意与浪漫

立春咬春饼,清明吃青团,冬至煮饺子——你有没有发现,中国人过节气的方式永远和“吃”有关?二十四节气不仅是老祖宗的天气预报,更是藏在柴米油盐里的生活仪式感。

【舌尖上的节气时钟】

立春当天北方人要“咬春”,薄如蝉翼的春饼裹着豆芽韭菜,咬住的就是第一口鲜嫩;夏至的面条要和太阳比长,苏州人会用风扇把面吹凉,称“风扇凉面”;秋分时节大闸蟹盖子上泛着油光,老饕们早备好了菊花酒;最绝的是冬至的饺子,北方人说“冬至不端饺子碗,冻掉耳朵没人管”,南方人汤圆里的芝麻馅,咬开就是一团暖阳。

【藏在生活里的节气彩蛋】

古人可比我们会玩:清明放风筝要故意剪断线,说是能送走晦气;小满时节养蚕人家要给蚕宝宝“开荤”,用樱桃桑葚当供品;白露收清露泡茶,霜降摘柿子做柿饼,立冬补冬要喝四物汤,连药膳都有节气限定版。现代年轻人也在解锁新玩法:春分立扫把挑战、大暑晒背养生、处暑组团喝“去暑奶茶”,节气早就不是老黄历,成了朋友圈的流量密码。

【比天气预报更准的生活智慧】

“清明前后,种瓜点豆”不只是谚语,浙江人真会守着清明雨种茶树;芒种听着像忙碌的谐音梗,其实在提醒“有芒的麦子快收,有芒的稻子快种”;最浪漫的是处暑“放河灯”,古人把写满心愿的荷花灯放进河流,说是能顺着秋水寄给来年春天。

这些传承了2000多年的节气习俗,藏着中国人最朴素的生存智慧:用舌尖感受四季流转,用手作呼应天地节奏。当你在春分竖鸡蛋、在小雪腌腊肉、在大寒炖八宝粥时,其实正在参与地球上最古老的“生活艺术展”。二十四节气不是古董,是每个中国人都能打开的时光盲盒,拆开就是热气腾腾的人间浪漫。

结语:

作为生活在现代的我们,现代化,钢筋水泥和快节奏的生活把让我们逐渐脱离了自然。我想通过让大家了解节气,重新认识传统文化,关注自然更关注自己的身体,心情的变化。让节气成为生活的锚点,和自然保持同一个节律。让生活更加顺遂,自然,健康,幸福。

来源: 微信公众号:粥粥小黑皮

科普中国公众号

科普中国公众号

科普中国微博

科普中国微博

帮助

帮助

一芳田自然科普

一芳田自然科普