房颤(Atrial fibrillation, AF)作为最为常见的心律失常类型,其危害极为显著。它不仅大幅提升了卒中、心力衰竭以及死亡的风险,更对全球近 6000 万成年人的健康构成威胁。同样不可忽视的是,室性心律失常与缓慢性心律失常也具有严重危害,可能引发晕厥、疲劳甚至猝死等严重后果。因此,在心律失常的一级预防工作中,聚焦可改变的风险因素并探寻有效的预防策略,显得至关重要。

近些年来,研究发现身体功能与健康状况之间存在紧密联系,其中握力和步行速度作为评估身体功能的关键指标,受到了广泛关注。然而,过往有关握力与房颤的研究,大多集中于男性群体,或者未能充分考量性别差异对握力的影响,致使研究结论的一致性与准确性受到质疑。

针对这些问题,南方医科大学南方医院国家肾脏病临床研究中心展开了深入研究,相关成果近期发表于Journal of Strength And Conditioning Research杂志(doi:10.1519/JSC.0000000000005036.)。该研究揭示,握力和步行速度与心律失常的发生率呈现出显著的负相关关系。

(图片源自网络,版权归原作者)

此项研究共纳入了 487,673 名基线时无心律失常的受试者,平均年龄为 56.4 岁,其中女性占比 54.8%。研究借助测力计进行握力测试,并将低握力界定为男性

在长达 12.4 年的中位随访期间,分别有 28,967 名(5.9%)、4,061 名(0.8%)和 11,741 名(2.4%)受试者出现房颤、室性心律失常和缓慢性心律失常。研究得出了以下重要结论:

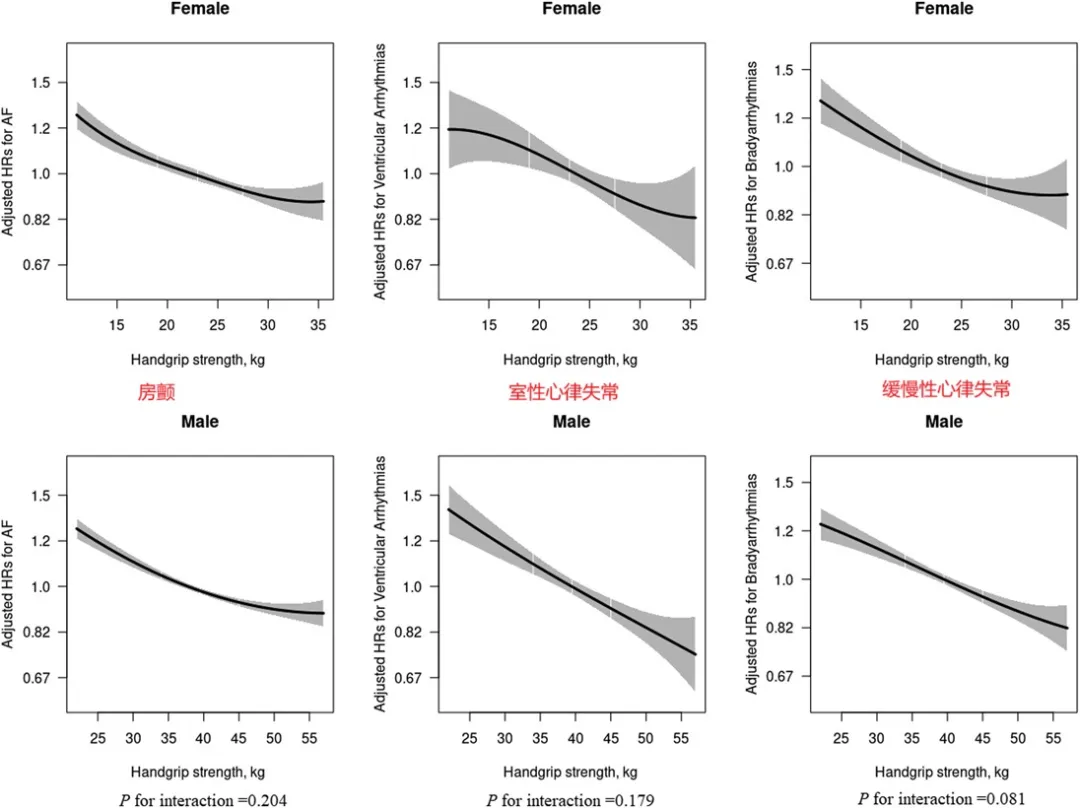

总体来看,无论是男性还是女性受试者,握力与房颤、室性心律失常和缓慢性心律失常的发病风险均呈现出显著的负相关(图 1)。

与低握力的受试者相比,正常握力的受试者发生房颤、室性心律失常和缓慢性心律失常的风险分别降低了 24%、25% 和 20%;

与慢速步行的受试者相比,快速步行的受试者发生上述心律失常的风险分别降低了 44%、48% 和 37%。

图1 握力和房颤、室性心律失常和慢性心律失常之间的关系

本研究结果表明,简单测量握力和自我报告的步行速度,与心律失常事件(包括房颤、室性心律失常和缓慢性心律失常)的发生风险之间存在显著的负相关。这一发现具有重要的研究意义与临床价值。从研究意义层面而言,它进一步揭示了身体功能指标与心脏健康之间的内在联系,为深入理解心律失常的发病机制提供了新的视角;在临床价值方面,握力和步行速度的测量简便易行,可作为一种初步筛查工具,帮助医生快速评估患者心律失常的潜在风险,进而制定更为精准的预防和治疗方案。

对于普通人群而言,合理科学地提升握力和步速有助于维护心脏健康。提升握力方面,可以通过握力器训练,选择适合自己力量水平的握力器,每天进行 3 - 4 组,每组 15 - 20 次的练习;也可进行捏握训练,如使用弹力球,每次捏握持续 3 - 5 秒,重复进行多组。而提升步速,首先要保证正确的步行姿势,抬头挺胸、手臂自然摆动,步幅适中。可以进行间歇快走训练,先以正常速度步行 3 - 5 分钟热身,随后快速步行 1 - 2 分钟,交替进行,每次步行锻炼持续 30 分钟左右,每周进行 3 - 5 次。

在健康管理的领域中,往往一些看似平凡的身体指标,却蕴含着关乎重大疾病风险的关键信息。握力与步速,这两个日常生活中极易被忽略的要素,实则如同隐藏在身体里的精密 “晴雨表”,悄然记录并预示着心律失常风险的变化。通过科学合理的锻炼方式,有助于提升握力和步速,从而降低心律失常的发生风险,为心脏健康保驾护航。

编辑| 蔡湘连 伍逸婷

审核| 秦献辉 张园园

来源: 肾脏健康促进研究

科普中国公众号

科普中国公众号

科普中国微博

科普中国微博

帮助

帮助

肾脏健康促进研究

肾脏健康促进研究