写在前面:

当今正处在科技迅猛发展的时代,人工智能技术的应用与创新已经渗透到各个领域,并为人类的生活与工作带来了深远的影响。“具身智能”是人工智能与物理实体结合的产物,正逐渐成为推动科技发展和产业变革的重要力量。今天是世界电信日,科普中国联合中国移动科学技术协会特别策划“具身智能”系列内容,为您详细解读。

(三) 应用篇

写在前面:前面我们介绍的具身智能的关键技术,实则早已突破实验室围墙,正以 “润物细无声” 的方式重塑我们的生活与工作场景。从守护家庭安全的智能管家,到深入危险环境的救援先锋,再到提升生产效率的工业助手,每项技术都在特定领域找到最佳实践路径。

随着科技的飞速发展、数字化转型的加速,以及人工智能技术的不断突破和创新,具身智能的市场规模呈现出显著的增长态势。

市场规模

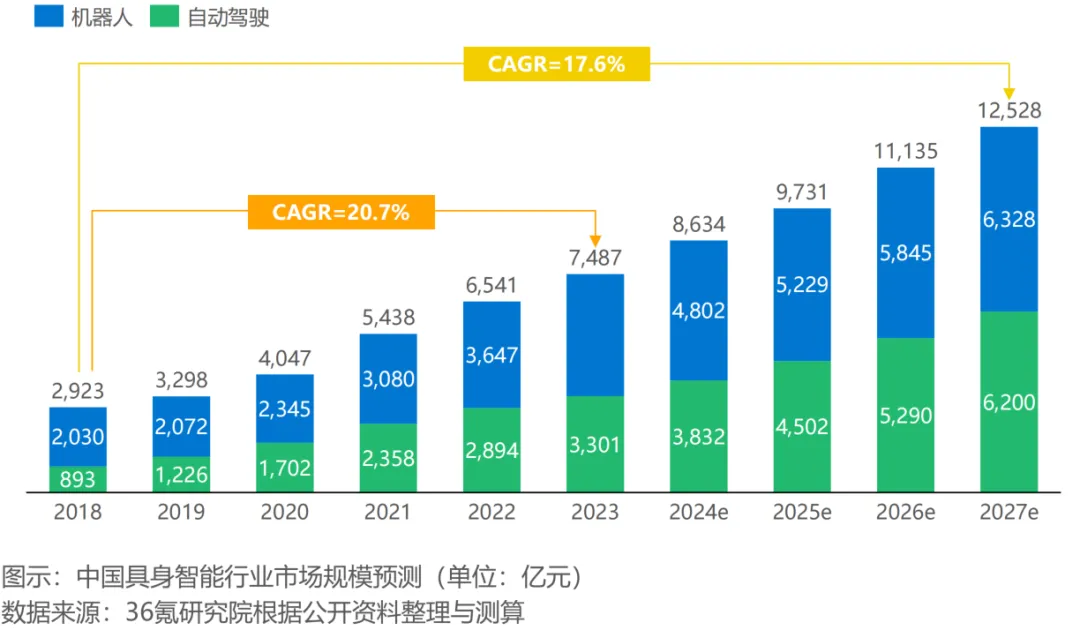

据36氪研究院测算,具身智能的市场规模已从2018年的2,923亿元增长至2023年的7,487亿元,年复合增长率达到20.7%。这一显著增长不仅反映了技术进步和市场需求的双重驱动,还预示着未来具身智能行业的巨大潜力。从市场需求层面看,随着社会对智能化解决方案的需求日益增长,具身智能作为一种创新的技术形态,正逐渐渗透到工业、医疗、物流、交通等多个领域。这种广泛的应用场景将为具身智能带来持续的增长动力。预计未来五年,具身智能的市场规模将持续增长,有望在2026年突破万亿规模。

图13 中国具身智能行业市场预测(来源:36氪)

产业链分析

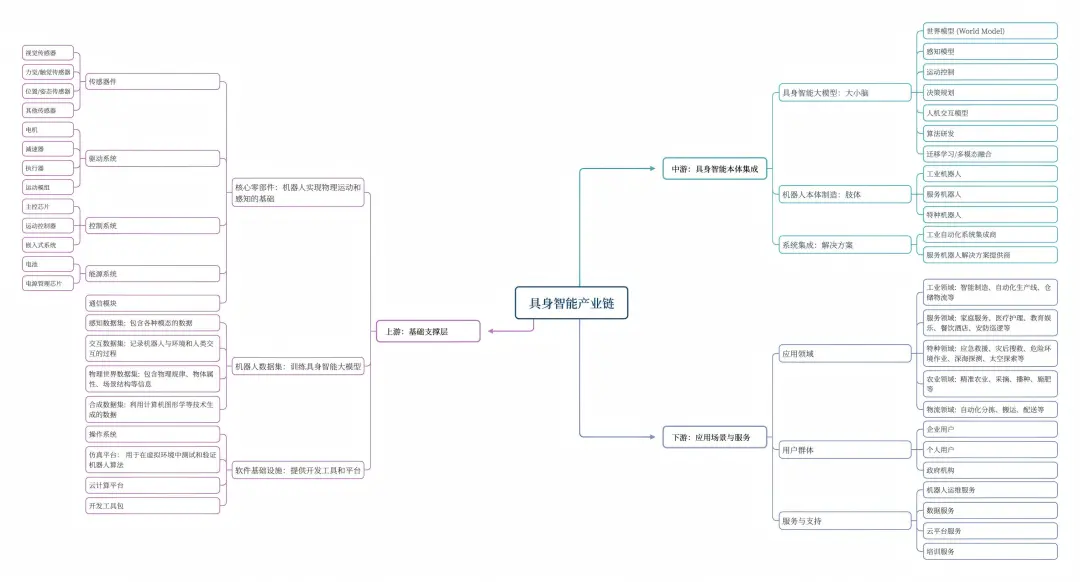

具身智能产业是一个融合了先进技术、复杂系统集成和多元化应用场景的综合性产业。其产业链结构可清晰划分为上游、中游和下游三个部分。

上游环节是具身智能产业的基础,主要包括芯片、传感器、控制器、电机(含伺服电机)、通信模组、能源管理等。这些核心组件是构建具身智能所必需的“硬件”基础。其中,芯片作为具身智能的“心脏”,主要提供强大的计算能力,支持复杂的算法运行。

中游环节是产业链的技术核心,涉及AI算法、操作系统、云服务以及中间件的开发与集成。这一环节的工作是将上游的硬件组件“激活”,通过编程和系统集成,使其能够执行复杂的智能任务。

下游环节是产业链的最终输出端,涵盖了机器人、自动驾驶载具等主要产品,以及这些产品在工业制造、服务业、医疗康复、教育娱乐、交通出行、公共安全等领域的多元化应用场景。这一环节直接面向市场和消费者,是产业链价值实现的最终体现。

图14 具身智能产业链(来源:甲子光年智库)

源于不同技术背景的科技企业聚焦具身智能,其技术基因、产品形态、性能表现及应用场景的差异性正在帮助它们融入工业、服务、特种应用等各类型应用场景。在AI、机器人及多元领域参与者的共同作用下,我国具身智能机器人行业正经历快速成长与扩张。

图15 具身智能行业厂商图谱(来源:甲子光年智库)

应用场景

具身智能产品广泛应用于多个领域。

在工业制造领域,人形机器人和工业机器人等具身智能产品在自动化生产线、智能仓储与物流以及质量控制与检测等环节发挥重要作用,推动制造业转型升级。具身智能有望成为新型工业化的关键核心,使得机器人从“能动”到“能干活”转变,为工业制造业的智能化升级提供支持。例如,通过自然语言控制机械臂、无人机、移动机器人等,提高生产效率和制造精度 。

在服务业领域,酒店、餐饮、零售与电商等行业通过引入智能机器人提升服务效率和客户体验。具身智能将解放人类双手,实现全场景的智能家务服务,提供拟人化交互服务,应对老龄化问题 。例如近期李飞飞团队推出的具身智能最新研究,借助一款新型双臂移动机器人最新成果 ——BEHAVIOR Robot Suite(简称 BRS)由机器人接管所有家务。BRS是一个综合性框架,用于掌握机器人多样化家庭任务中移动全身操作。无论是倒垃圾、摆放衣物还是清洁马桶,BRS 都能让机器人应对这些日常实用活动。

在医疗康复领域,辅助康复训练机器人的应用,为患者提供了个性化的康复治疗方案和便捷的医疗服务。具身智能提供辅助和服务,有望极大地改善医疗服务的质量和效率,推动医疗服务从传统的被动治疗向主动预防、个性化护理和智能化康复转变 。

在教育娱乐领域,教育机器人和娱乐机器人的出现,为学生的学习和休闲生活增添了更多乐趣和创意。在体育直播中,具身智能解说员通过动作与表情生动讲解赛事;在文艺演出中可以直接充当演员上台表演节目。在游戏场景,具身智能NPC可以实现和玩家的现实世界物理交互等。

图19 杭州宇树科技人形机器人在2025年央视春晚后台(图源:新华社)

在交通出行领域,自动驾驶汽车、无人机的发展正在改变人们的出行方式和物流配送模式。具身智能的感知、决策与行动能力与自动驾驶天然契合,将推动从简单的导航到全面的环境交互和决策的转变,为智能交通和智慧城市建设提供基础 。

具身智能通过优化仓储物流产线,实现高效货物运转,降低流通成本,助力形成高效、快捷、现代化、智能化的物流体系 。

在文旅领域,具身智能导游可以通过多模态感知与自然交互,可以通过多种方式增强游客的体验。例如,智能穿戴设备可以实时监测游客的身体状态和情绪反应,并根据这些数据提供个性化的建议和服务。当游客在参观古迹时感到疲劳时,设备可以提醒他们休息,并推荐附近的休息区域;当游客在欣赏自然风光时感到愉悦时,设备可以记录这一刻的情绪状态,并为游客生成专属的回忆相册。

此外,具身智能还可以通过环境互动技术为游客创造沉浸式的体验。例如,在一些主题公园或自然景区,游客可以通过手势或动作与虚拟角色互动,或者通过身体动作触发环境中的音效和光影效果。这种沉浸式的体验不仅让游客更加投入,也增强了他们对旅游目的地的情感连接。

这些应用不仅可以提升用户的参与感与沉浸感,还可以优化服务效率与商业模式,推动从“被动接受”向“主动交互”的范式升级。具身智能正成为连接物理与虚拟世界的核心驱动力,重塑未来数字化生活的方方面面。

随着技术的不断突破,具身智能将使得各种物理实体显现出对环境动态变化的自适应能力、多任务行动的泛化能力、交互方式的拟人化表现和更高的任务执行效率,这些能力增长点有望带来更高的应用价值和广阔的应用和市场空间 。

【参考资料】

[1] 莫里斯·梅洛-庞蒂. 知觉现象学. 姜志辉, 译. 北京: 商务印书馆, 2001[2] 中国计算机学会,《具身智能》,2023[3] Merleau-Ponty, M. (1945). Phénoménologie de la perception. Gallimard.Pfeifer, R., & Bongard, J. (2006). [4] Liu, Yang, et al. “Aligning Cyber Space with Physical World: A Comprehensive Survey on Embodied AI.” arXiv preprint arXiv:2407.06886, 2024.[5]《科技热词“具身智能”到底是什么?》,中科院物理所[6]《具身智能时代来了?》,中国报道[7] Brooks, R. A. (1991). Intelligence Without Representation. Artificial Intelligence, 47(1-3), 139–159.

[8] Lakoff, G., & Johnson, M. (1999). Philosophy in the Flesh: The Embodied Mind and Its Challenge to Western Thought. Basic Books.

[9] Pfeifer, R., & Bongard, J. (2006). How the Body Shapes the Way We Think. MIT Press.

[10] How the Body Shapes the Way We Think: A New View of Intelligence. MIT Press.Shapiro, L. (2010). Embodied Cognition. Routledge.

[11] Varela, F. J., Thompson, E., & Rosch, E. (1991). The Embodied Mind: Cognitive Science and Human Experience. MIT Press.

[12]《2024年具身智能产业发展研究报告》,36氪研究院

[13]《具身智能发展报告(2024年)》,中国信息通信研究院

[14]《具身智能行业发展研究报告 系列报告之一:具身智能技术发展与行业应用简析》,甲子光年智库

[15]《中国具身智能创投报告》,量子位智库

[16] L. Londono, J. V. Hurtado, N. Hertz, P. Kellmeyer, S. Voeneky, and A. Valada, “Fairness and bias in robot learning,” Proceedings of the IEEE, 2024.

[17] J. Duan, S. Yu, H. L. Tan, H. Zhu, and C. Tan, “A survey of embodied ai: From simulators to research tasks,” IEEE Transactions on Emerging Topics in Computational Intelligence, vol. 6, no. 2, pp. 230–244, 2022.

[18] Z. Xu, K. Wu, J. Wen, J. Li, N. Liu, Z. Che, and J. Tang, “A survey on robotics with foundation models: toward embodied ai,” arXiv preprint arXiv:2402.02385, 2024.

作者:毕蕾 中国移动咪咕公司北京研究院 系统开发总监

审核:

单华琦 中国移动咪咕公司北京研究院 技术标准总监

邢刚 中国移动咪咕公司北京研究院 技术项目总监

徐嵩 中国移动咪咕公司北京研究院 资深系统架构与分析专家

李琳 中国移动集团级首席专家 咪咕公司技术管理部总经理兼北京研究院院长,教授级高工

出品:科普中国×中国移动科学技术协会

来源: 科普中国

内容资源由项目单位提供

科普中国公众号

科普中国公众号

科普中国微博

科普中国微博

帮助

帮助

科普中国

科普中国