在四川省巴中市通江县银耳博物馆的展厅中央,一根深褐色的巨木横卧展台上,表面纹理如凝固的波涛,这便是这座全国唯一以银耳为主题的博物馆镇馆之宝—千年青冈乌木。作为2016年初在沙溪镇河床下发现的珍贵遗存,这根长14.8米、直径1.5米、重达13吨的古木,历经4000多年岁月洗礼,不仅是通江地质变迁的见证者,更承载着当地独特的银耳文化密码。

一、穿越千年的自然奇观

2016年1月13日,沙溪镇村民在河道清淤时,偶然发现河床深处露出的物体有深褐色木质纹理。经林业专家现场勘探,确认这是一根完整的青冈树乌木。据考证,远古时期的通江盆地森林茂密,某次剧烈的地质运动或特大洪水,将生长旺盛的青冈树连根拔起,裹挟着泥沙沉入河底。在完全隔绝氧气的淤泥层中,微生物缓慢分解木质素,同时矿物质不断渗入纤维结构,经过数千年碳化过程,原本的青冈树逐渐演变为密度极高的乌木。

与普通木材不同,乌木质地坚硬如石,敲击时发出清脆的金属声。这根青冈乌木表面呈现出独特的深褐色,局部因矿物质沁入形成金色斑纹,树皮虽已剥落,却仍保留着清晰的年轮和虫蛀痕迹。这些细节如同自然镌刻的时间印记,诉说着远古森林里的生命故事。

与普通木材不同,乌木质地坚硬如石,敲击时发出清脆的金属声。这根青冈乌木表面呈现出独特的深褐色,局部因矿物质沁入形成金色斑纹,树皮虽已剥落,却仍保留着清晰的年轮和虫蛀痕迹。这些细节如同自然镌刻的时间印记,诉说着远古森林里的生命故事。

图1. 收藏于通江县银耳博物馆的青冈乌木 图片来源:网络

二、银耳之乡的生态密码

通江乌木的发现,为当地独特的银耳产业提供了新的研究视角。通江银耳闻名遐迩,是中国国家地理标志产品。为何生于通江县这一朵朵“小小白花”如此卓尔不凡呢?这与当地特定的栽培环境密不可分—青冈木正是培育银耳的最佳基质。这根千年乌木的出土,印证了通江地区自古以来就是青冈树的适生区,也为研究银耳产业的历史渊源提供了重要实物证据。

林业专家通过分析乌木的树芯样本,发现其木材纤维结构与现代青冈木高度相似,证实了通江生态环境的延续性。据当地老银耳农回忆,传统栽培银耳时,需选用树龄8-10年的青冈木段,接种后放置在阴凉湿润的山洞中。这种沿袭数百年的古法,正是源于通江先民对本地生态资源的深刻认知。

图2. 闻名遐迩的通江木耳 图片来源:网络

三、凝固在木材中的文明印记

在博物馆策展人眼中,这根乌木不仅是自然遗产,更是一部立体的地方史。考古人员在发掘现场发现,乌木周边存在新石器时代的陶器残片,暗示着远古时期人类活动与自然环境的紧密联系。通江县志记载,自唐代起,当地就有“采木耳、植银耳”的文字描述,而乌木的发现,将这一产业的历史向前推进了数千年。

如今,博物馆通过VR技术复原了乌木形成时的生态场景:古蜀道旁的青冈树林郁郁葱葱,嘉陵江支流蜿蜒而过,先民们在河畔采集野银耳。这种沉浸式展示,让观众得以跨越时空,感受自然与人文交织的独特魅力。

站在千年青冈乌木前,触摸那历经沧桑的纹理,仿佛能听见远古的风声。这根沉睡数千年的巨木,以沉默的姿态讲述着通江的自然传奇与人文故事,也提醒着我们珍视这片土地的生态馈赠。当现代科技与古老遗存相遇,乌木不再只是一段木材,而是打开通江历史文化的一把钥匙,等待更多人来解读其中的奥秘。

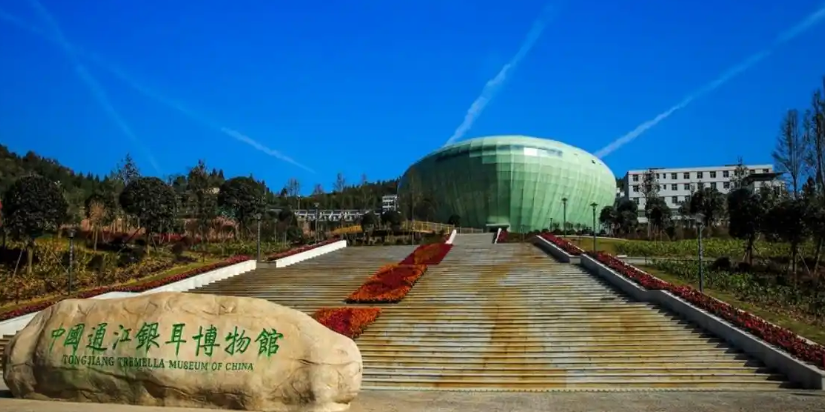

图3.中国通江银耳博物馆

来源: 天生西南

科普中国公众号

科普中国公众号

科普中国微博

科普中国微博

帮助

帮助

天生西南

天生西南