今年5月17日是第21个世界高血压日,今年的主题是“精准测量,有效控制,健康长寿”。高血压是最常见的慢性病之一,也是心脑血管病最重要的危险因素。

什么是高血压?

高血压是指以体循环动脉收缩压(收缩压)或舒张压(舒张压)升高为主要特征的临床综合征。分为原发性高血压(占95%以上,病因不明,与遗传、环境等因素相关)和继发性高血压(由于某些明确疾病如肾脏疾病、内分泌疾病等引起)。

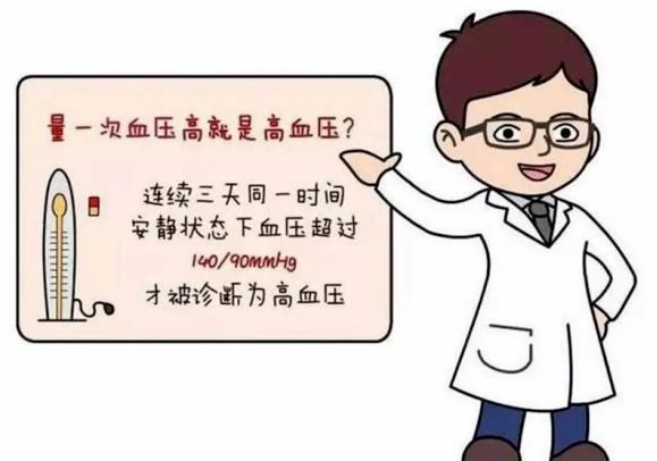

一、如何判断自己是否得了高血压?

未使用降压药物情况下,非同日3次血压测量收缩压≥140 mmHg和(或)舒张压≥90 mmHg,可诊断为高血压。家庭血压测量值判断标准不同于诊室血压,家庭血压读数≥135/85 mmHg可认定为高血压。

二、关于高血压的几个认识误区

误区一 没有感觉就不服降压药

高血压是用血压计量的,不是凭感觉出来的。没有不适感觉,不能说明血压不高。有些高血压患者患病时久,适应了高的血压水平,没有明显不适的感觉,直到发生了脑出血,才有“感觉”。一项研究显示,收缩压每升高10 mmHg,脑卒中与致死性心肌梗死发生风险分别增加53%与31%。

误区二 认为一旦开始服药就停不了

一些患者诊断为高血压后不服药,担心降压药会产生“耐药性”,降压药不是抗生素,不会产生“耐药性”。血压及早控制,可以更早预防心、脑、肾等器官损害。

误区三 血压高了再吃,不高不吃

有些患者认为血压≤140/90 mmHg就算正常了。其实即便血压140/90 mmHg以下,发生脑梗、脑出血、心肌梗死等心血管事件的概率依然随血压的升高而增高。最新中国高血压防治指南明确指出:高血压患者应降至<140/90 mmHg;能耐受者和部分高危及以上的患者可进一步降至<130/80 mmHg。

口服降压药物进行治疗有利于血压的稳定和控制,如果用药不规律,可能会产生血药浓度不稳,降压药不规律服用会引起血压反复波动,也就是发生血压明显升高和正常血压反复交替的现象。

三、高血压患者有哪些症状?

高血压患者常见临床症状有头晕、头胀、耳鸣、颈痛、胸闷、心悸、气短、恶心、乏力等。同时,高血压还伴发多种并发症,对心、脑、肾、眼等器官及大血管造成损害。常见并发症包括心衰、房颤等心血管疾病,脑卒中,视网膜病变,肾功能不全,糖尿病。据统计,我国因心脑血管病导致的死亡率占总死亡率40%以上,大约70%的脑卒中死亡和50%心肌梗死与高血压密切相关。

四、哪些人容易患高血压?

高血压的发病具有明显的人群特征。以下人群为高血压的重点关注对象

1. 年龄≥35岁,尤其是中老年人;

2. 超重或肥胖者,BMI≥24 kg/m²;

3. 有家族高血压史者;

4. 长期高盐、高脂饮食者;

5. 吸烟、酗酒者;

6. 缺乏运动、久坐不动者;

7. 长期精神紧张、工作压力大者;

8. 有糖尿病、血脂异常等代谢性疾病者。

这些因素往往相互叠加,显著提高患病风险。建议这类人群定期测量血压,做到早发现、早干预。

五、如何预防高血压?

01 管住“嘴”

少盐(每天不超过5克),控油,控糖,戒烟限酒,多吃蔬菜水果、全谷物。

02 迈开“腿”

每周运动不少于150分钟,快走、游泳、骑车等都是不错的选择。

03 管好“秤”

体重下降1公斤,血压可降1—2个单位。减肥,不光是为了形象,更是为了生命质量。

04 稳住“心”

保持规律作息,适度放松,避免情绪波动大,压力太大时可进行心理疏导或冥想训练。

05 跟紧“医”

确诊高血压后请按时服药、定期复查,不可擅自停药。一些降压药物的作用是“稳压”而非“根治”,停药极易血压反弹甚至诱发危险。

此外,建议35岁以上人群每年测量1~2次血压,高危人群或有心脑血管病史者应更频繁监测。

六、高血压患者的饮食要点

高血压患者饮食应低脂低盐,清淡饮食,多吃粗粮、杂粮、新鲜蔬菜和水果、豆制品、瘦肉、鱼、鸡等食物,还可适当多吃芹菜、木耳、西红柿等降压食品,少吃动物油脂和油腻食品,少吃糖、浓茶、咖啡或刺激性食品。

在饮食中应减少烹调用盐,每人每日以不超过6 g为宜。一日三餐定时定量,不要暴饮暴食,吃饭以八分饱为宜。

编辑制作:郑延坤

审校:孙富康、李冠妍

来源:燕山大学医院

来源: 燕山大学医院

科普中国公众号

科普中国公众号

科普中国微博

科普中国微博

帮助

帮助

国民健康管理促进

国民健康管理促进