要说动物界里哪位“劳模”最容易被人忽视,那非驴子莫属。它长得不张扬,脾气不火爆,力气也不算顶天,却默默在世界各地扛活儿几千年,从不抱怨,甚至连新闻头条都很少上——简直是动物届的“隐形打工仔”。今天咱们就来好好聊聊这个长着大耳朵、走路有点慢、眼神常年写着“你别逼我”的低调选手——驴子。

先从“出身”说起。驴子的正式学名叫Equus asinus,翻译过来大致意思就是“马科一员,只不过不是马”。它的祖上是非洲野驴——一种生活在干旱、酷热、植物稀少地带的硬核野生动物。想想在撒哈拉边缘、草长不齐膝的地方,还有哪种四条腿的生物能过得这么坚强?于是人类看中了它的“生存能力”,大约在6000年前,就开始了和它的“合作关系”。

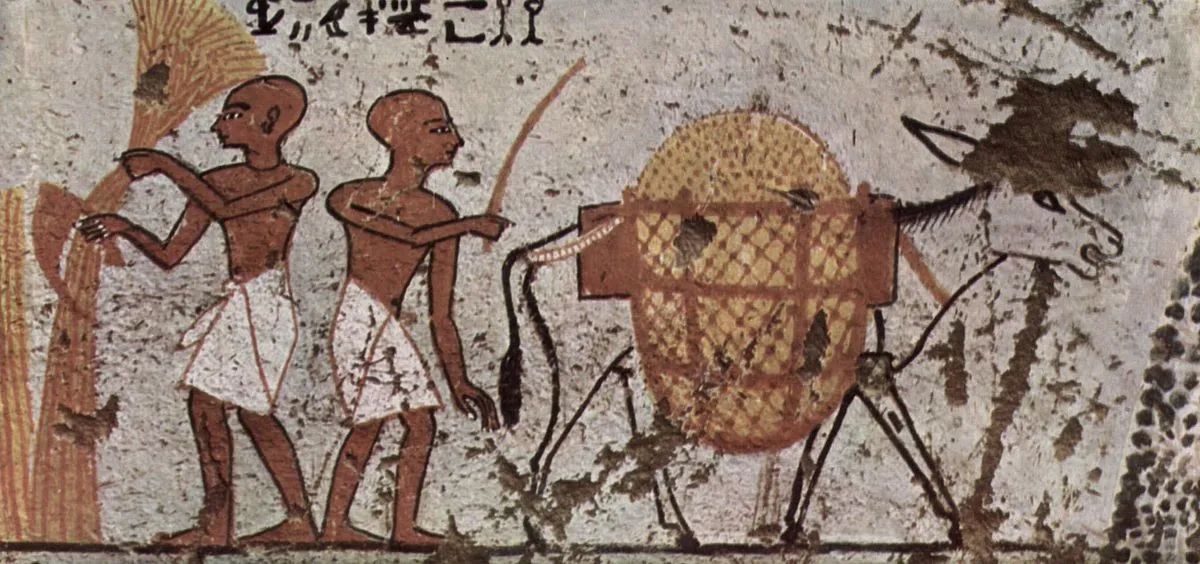

这幅壁画里面是古埃及一位名为帕内西的祭司墓室中的场景,时间大约在公元前1298~1235年。画面中,一头驴子是跟几位农民在一起的,可以窥见一斑当时的老百姓生活的景。图源:公域

考古证据表明,早在六千年前,古埃及人就“捷足先登”,率先将努比亚野驴(E. a. africanus)驯化,用于运输和农业劳动。驴子们真是任劳任怨、踏踏实实,成了古人手下的得力干将。《美国国家科学院院刊》曾经发表过一项研究,针对在埃及发现的10具驴骨骼的研究,这些骨骼兼具家驴和野驴的身体特征,并且显示出负重的迹象,表明它们在埃及早期王朝时期就被埃及人用作驮畜。

当时的驴子,并没有选项可以拒绝,它们从一开始就被招进了“劳动力市场”,干的活儿简单直接——驮货、拉车、翻地、运水。哪怕后来有了马、牛,甚至现代有了拖拉机,驴子也一直没退出岗位。在许多偏远地区,尤其是在山地或者干旱地区,驴子依然是最值得信赖的“四蹄劳力”。

驴车。摄影:Herbert Bieser

随着贸易往来的“车马声”逐渐延伸,这些驴子也“跟着买卖走”,一步步走出非洲,沿着商道和古道传播到欧亚大陆。

在那些南来北往的人群中,它们也跟着“落地生根”,根据不同地区的气候、地形和使用需求,演化出了各种地方品种。比如中国的德州驴、法国的普瓦图驴,各有千秋,一个耐寒抗旱,一个脚力惊人,称得上“八仙过海,各显神通”。

▲上图:普瓦图驴(Baudet du Poitou)是来自法国普瓦图地区的一种古老、稀有的大型驴种,典型特色是那副“毛发炸裂”的外表、健壮的体格。那身看起来像“永远没梳过”的长而蓬乱的毛发——像穿了一件拖地大棉袄一样,甚至会打结成绺,毛发常年自然垂挂,走路时都带风。别看它外表有点“邋遢”,但人家可是法国贵族驴,过去只有贵族才养得起,是真正的“贵驴”。其实,它是世界上最古老的驴品种之一,也是专门用于育种杂交、繁育骡子的优良父本。比如说,它和特定的法国马种(如马雷马)配种,能繁育出体力强、耐劳的骡子,用于农耕和运输。摄影:Citron Vert

今天我们看到的驴,说起来都有非洲老家的“血统”。现代家驴主要源自非洲野驴的三个亚种,其中已灭绝的北非亚种不再出现,而努比亚野驴则是最主要的驯化祖先。

说到驴子的“长相”,其实它不是你想象的那么呆板。体型嘛,比马小一圈,肩高一般在70~160厘米之间;体重的数据,笔者看到的比较多样化,但最重似乎可达400多斤——当然,这跟它干活多少有关系,驴子也是会“发福”的。它们的耳朵格外长,常年竖着,一来是为了听风辨位,二来可能也是祖传的“显眼包”标志。毛色以灰、褐、黑、红棕为主,也有些“白驴”是地道的罕见品种,比如中国的“广灵白驴”,在当地可是宝贝。

驴子的尾巴也是个有趣的地方,不像马那样飘逸如瀑布,而是像一根短棍子,末端带点儿长毛,看起来像自带扫帚的设计。别小看这造型,它在热带能驱赶蚊虫,在寒冷地带还能保暖,设计得相当实用。

至于性格方面,人类给驴子安了不少“名号”,比如“倔驴”、“犟驴”,说它不听话。其实呢,这种说法不太公平。驴子所谓的“固执”,更多的是一种谨慎。简单来说,马一听到响动会本能地狂奔,而驴子则停下来认真评估一下,“有没有危险?你是不是要坑我?”如果它觉得不安全,哪怕你拉断了缰绳,它也一蹄不动。这不是犟,这是理智。如果说马是战士型动物,那驴子就是工程师型——慎重、务实、讲逻辑。

驴子也很聪明,不信,你问问那些和驴子打交道的老农,他们会告诉你:一头信任了主人的驴,比狗还听话。它们记性好,路线一旦走熟了,哪怕闭着眼也能走回家;它们也有情绪,如果你天天对它大吼大叫,它可能哪天真的“摆烂”给你看。

放眼全球,目前的驴子数量超过4000万头。它们广泛分布在非洲、亚洲、南美乃至中东地区,尤其是在那些机械化程度不高的地方,驴子依然是主力干将。

你可能会想,这么多驴子,不怕“内卷”吗?还真不是。因为驴子的适应性特别强,它们能在其他牲畜待不下去的地方“打工”——干旱、高温、食物稀缺的地带,对它们来说只是“日常挑战”。

特别值得一提的是,驴子虽然长期被视作普通“畜力动物”,但实际上在全球范围内(尤其是发展中国家),它们仍是许多家庭的生计支柱——驴子为人类承担了运输、农耕、水源搬运等重体力工作,特别是在偏远或贫困地区,没有驴子,很多人连基本生活都难以维持。

在营养方面,驴子的胃口也非常“接地气”。它不挑食,耐粗饲,可以消化一些马根本看都不看的灌木、干草甚至刺藤类植物。说它是“环保型牲畜”真不为过,吃得少,出力多,还不浪费资源。

驴子的消化系统属于非反刍型草食动物,它不像牛羊那样“反刍翻胃”,而是主要依靠体内一个发酵“重地”——盲肠,来分解粗纤维。这种方式虽然在能量提取上效率不如反刍动物“细嚼慢咽”的本事高,但驴子却擅长“化腐朽为神奇”,能靠吃些干草、灌木、秸秆这些“别人看不上眼的低档口粮”,也活得个精神饱满。正因如此,它在干旱、植被稀少的地方找到了自己的一席之地,占据了一个“粗粮也能熬出精气神”的生态位。

还有就是,你可能没注意到,驴子还有一种特殊“副业”——驴奶。没错,就是那种能喝的奶。在欧洲一些国家,驴奶因其接近人奶的成分比例,被认为对婴儿和皮肤过敏者特别友好。

当然,关于驴子的生态角色,也有学术圈在认真研究。它们在自然放养的情况下,能帮助调节植物群落结构,比如通过选择性啃食,控制一些入侵物种的蔓延;它们排出的粪便,也常常带着植物种子,在某种程度上成了“行走的播种机”。不过话说回来,如果放养太密集,也容易造成土地退化,因此,管理和规划也还是少不了的。

在遗传学方面,驴子也并非“一成不变”。近年来,科学家通过对驴子基因组的研究发现,它们拥有一套极为独特的“耐旱基因库”,尤其在处理水分和应对高温方面,表现远超马和牛。这不仅有利于驴子自身生存,也为未来的家畜育种研究提供了可能。

值得一提的是,驴子和马可以杂交,产下的后代叫“骡子”。这种动物结合了驴子的耐力和马的速度,被认为是“超级劳动力”。唯一的缺憾是,骡子大多数不能生育,也就是说,它们是“奋斗一生,绝后为公”的典型代表。

驴和斑马也能繁殖,生出来的后代叫“斑骡”,外形像开了“花马褂”:身体偏向驴或马,但腿上、脖子上带点斑马条纹,像是穿了条纹袜。斑骡通常也不能繁殖,是个典型的“观赏型选手”。

▲上图:2011年7月8日,厦门的一个野生动物园迎来了一位特殊的“新居民”——一只罕见的斑马与驴的混血后代,俗称“斑驴”(donkra)。不过,它们虽然能够产生后代,但这些后代自身将不具备繁殖能力。图源:网络

驴可以和马、斑马以及其他驴进行繁殖,虽然过程听起来像是动物界的“跨界联名”,但背后有明确的生物学基础。驴和马属于同一家族——马科,虽然“性格不同”,但“染色体相近”(驴有62条染色体,马有64条),这就像两门亲戚说话还算对得上频道。它们的结合会产生一种很有名的后代:骡子(驴爸爸+马妈妈)或骃子(马爸爸+驴妈妈)。这两种后代都被称为“骡类”,不仅力气大、抗病强,还特别能干,是传统农业社会的“劳模”。

不过,有个生物学上的“悲伤真相”是:这些混血儿几乎都不能生育。这是因为马和驴的染色体数不同,配出来的骡子染色体是63条,配对不上,没法正常生殖——也就是说,骡子自己不能当爸妈,只能当“独生子”。

而说回驴子本身,虽然它们在很多地方仍旧“在岗”,但一些传统品种正在逐渐减少。比如中国的德州驴、关中驴、新疆驴等,过去是地方农耕的“铁打劳工”,现在因农业机械化普及,被边缘化,有些甚至面临濒危。为了保护这些珍贵的地方品种,一些科研机构和畜牧部门已经开始建立基因库、冷冻精液保存、种源场等多种措施,力求“留种留魂”。

在文化层面,驴子也并不是一无所有。在中国古代戏曲和民间故事中,它常常以“倔脾气”出场,有时候也代表着一种草根智慧和朴实勤劳;在欧洲,有一部老少皆知的童话《驴皮公主》;在中东,驴子甚至出现在一些宗教仪式中,地位也是不可小觑的。

所以,驴子虽然不高调、不耀眼,也没马那样常出风头,但它们以自己的方式,在人类文明史上踏踏实实走出了属于自己的脚印。从非洲沙漠到中原黄土,从地中海山地到喜马拉雅山脚,驴子都在用四蹄丈量着世界。它不是英雄,不是主角,却是无数人生活中可靠的“同事”。

刚刚过完人类的五一劳动节,我们就迎来了“#世界驴日”(World Donkey Day)。这是一个专门为驴子设立的国际性纪念日,日期定在每年的5月8日。设立这个日子的初衷,正是为了引起人们对驴子重要性和生存状况的关注,同时提高社会对其福利、保护和贡献的认识。所以,下次看到一头驴的时候,别光想着它“犟”,不如多想一想,它背后那几千年的陪伴、适应与奉献。

如果动物界也能颁发一张“终身劳务贡献奖”的话,那驴子绝对能稳稳站上领奖台、“五八劳动奖章”!只不过,海湿小编觉着吧,它可能会迟到——因为它要先认真地考虑清楚,这事儿值不值得去~ :)

文 | 王芊佳

编辑 | Linda

排版 | 绿叶

参考资料略

来源: 海洋与湿地

科普中国公众号

科普中国公众号

科普中国微博

科普中国微博

帮助

帮助

中国绿发会

中国绿发会