在日常生活中,银常被视为一种珍贵的金属,用于制作首饰、餐具,甚至作为抗菌材料广泛应用于各种产品中。近年来,随着纳米技术的发展,人们开始使用银纳米颗粒,也就是粒径极小的“银尘”,将其加入到纺织品、化妆品、洗涤剂甚至医疗器械中。这些银纳米颗粒具有优良的抗菌效果,因此在多个行业中越来越常见。但是,当这些物质在使用或处理过程中被排放到自然环境中时,它们是否会对生态系统产生潜在的影响呢?这是一个科学家在开始关注的问题。

“海洋与湿地”(OceanWetlands)小编注意到,2025年5月2日发表在《Scientific Reports》期刊上的一个最新的研究中,来自埃及国家海洋学与渔业研究所(NIOF)的研究团队就尝试回答这个问题。

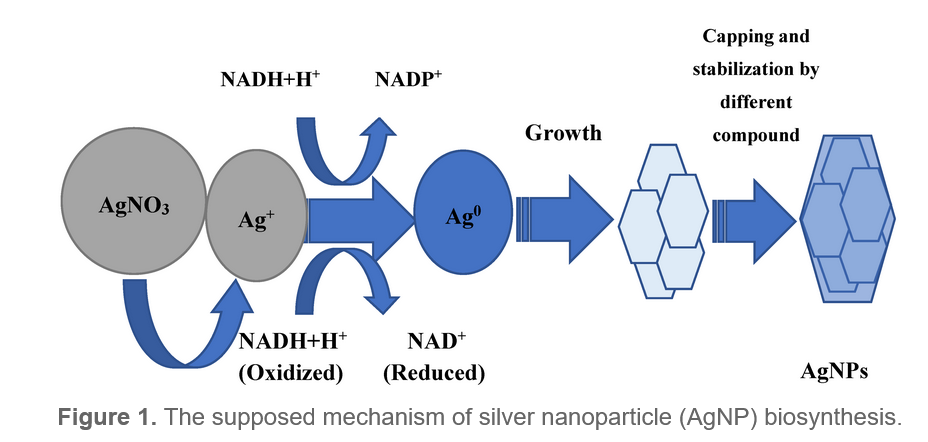

▲上图:银纳米颗粒(AgNP)生物合成机制示意图。图源:Mikhailova, E.O.

研究人员选择了非洲常见的淡水鱼——尼罗罗非鱼(Nile tilapia)作为研究对象,探讨了银纳米颗粒与传统银化合物(即硝酸银)对鱼类肝脏的影响。这项研究持续六周,旨在比较两种银形式在水中对鱼类肝脏健康和生理反应的不同作用。在研究过程中,科学家从银纳米颗粒的制备开始,一直到对鱼类肝组织的观察,全面记录了各种反应指标的变化。科学家研究的重点不仅包括AgNPs的理化特性,还涉及其对肝脏抗氧化系统、氧化应激指标及组织结构的具体影响。

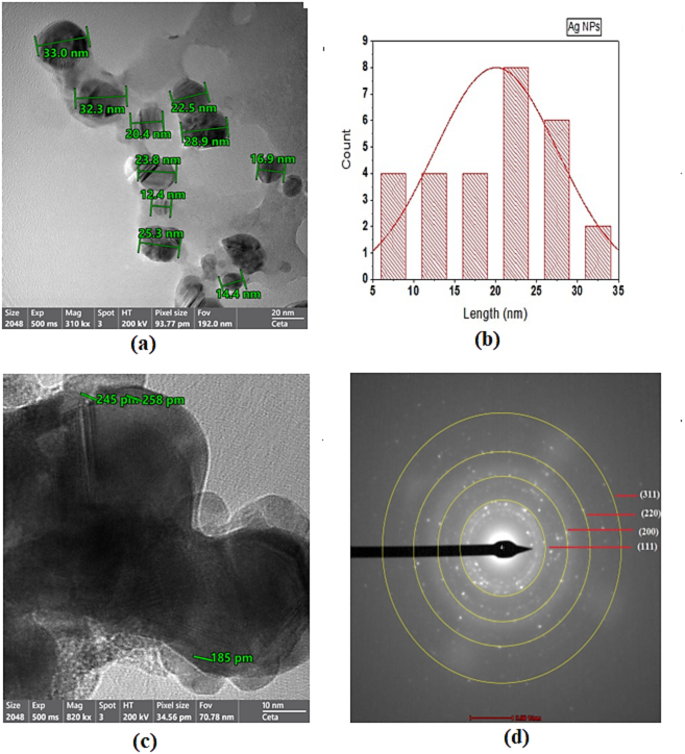

首先需要了解的是,银纳米颗粒是一种粒径在纳米尺度(大约十亿分之一米)范围内的物质。这种微小的颗粒虽然肉眼不可见,但由于其表面积大、反应活性强,具有非常显著的化学和生物活性。在本次研究中,银纳米颗粒是通过化学方法合成的,平均颗粒大小约为29.92纳米。研究人员将这些颗粒按不同浓度(10、20、50、100微克/升)添加到水中,并设置了一个硝酸银组(100微克/升)作为对照。实验中,研究人员每两周对尼罗罗非鱼的肝脏进行一次取样和分析,直至第六周结束。

为了评估银纳米颗粒对鱼类健康的影响,这个研究团队重点观察了肝脏中的一系列生物化学指标。这些指标与鱼类抵抗外部有害物质相关,主要包括抗氧化酶的活性和脂质过氧化物的水平。抗氧化酶是一类帮助细胞中和有害氧化物的酶,例如超氧化物歧化酶、过氧化氢酶、谷胱甘肽过氧化物酶等。当外界刺激如污染物进入鱼体时,这些酶的活性通常会发生变化,以保护细胞不受损伤。同时,脂质过氧化物的增加则可能意味着细胞膜结构正在被破坏,这是氧化应激的一个信号。

▲上图:银纳米颗粒(AgNPs)的表征。(a) TEM图像显示了合成的AgNPs的形态。(b) 晶体粒度分布。(c) 高分辨率透射电子显微镜(HRTEM)图像。(d) 选区电子衍射(SAED)图案。图源:Ghannam, H.E., Khedr, A.I., El-Sayed, R. et al

实验数据显示,在暴露的第二和第四周,银纳米颗粒组的鱼类体内抗氧化酶活性出现上升,说明鱼体启动了应对机制,试图缓解银颗粒带来的刺激。与此同时,脂质过氧化物水平也在上升,提示鱼体已开始感受到细胞层面的压力。不过,当实验进入第六周时,高浓度银纳米颗粒组的鱼体表现出明显的变化——抗氧化酶活性下降,而脂质过氧化物水平则进一步上升。这表明鱼体的防御系统逐渐失效,无法继续应对外界的持续刺激。

相比之下,暴露于传统硝酸银中的鱼类虽然也表现出氧化应激的反应,但其抗氧化酶系统的活性在整个实验过程中维持在相对较高的水平。这种现象提示,银的传统离子形式虽也具毒性,但鱼类对其可能具备更强的适应能力,至少在实验周期内没有发生系统性失调。

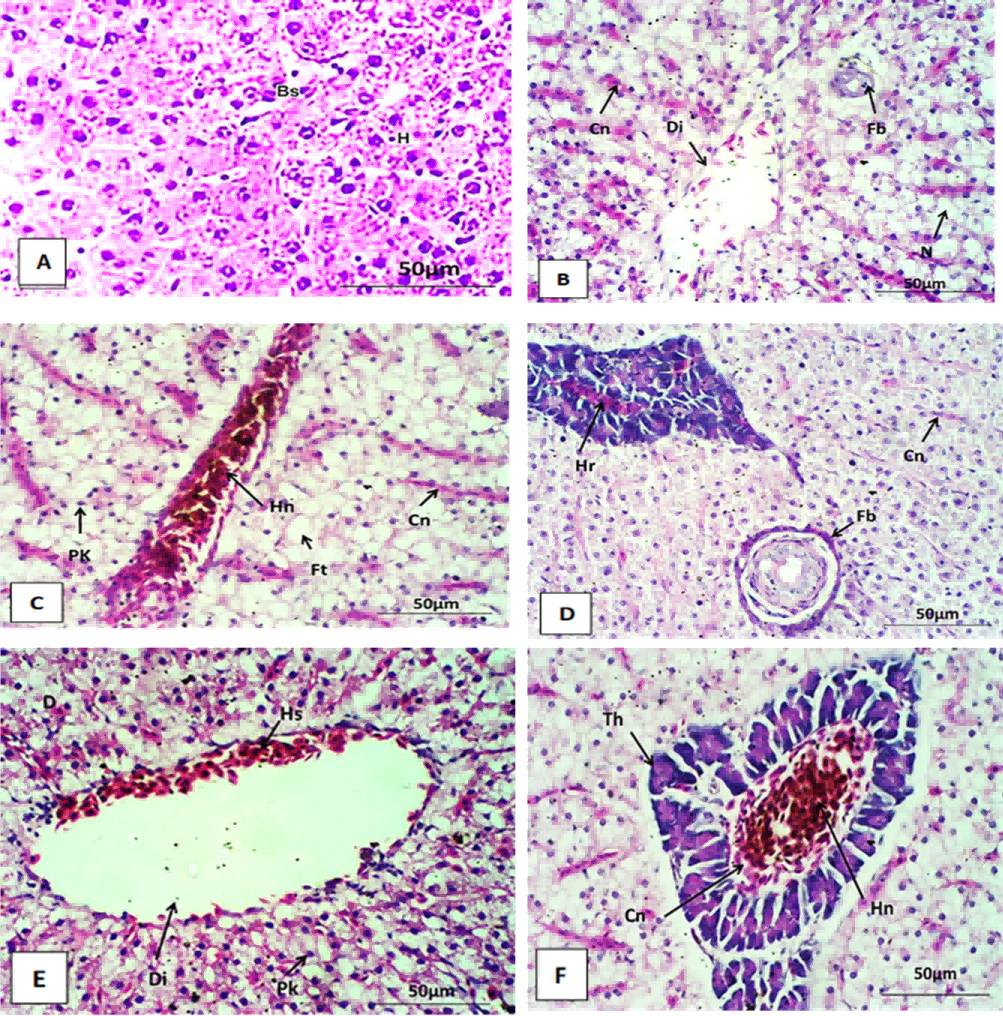

▲上图:尼罗罗非鱼(Oreochromis niloticus)肝脏切片,染色处理后在400倍放大下观察。(A) 对照组肝脏切片,显示正常的肝细胞和血窦。(B) 暴露于AgNO3(100 µ/L)处理的肝脏切片,表现出血管充血(Cn)、血管扩张(Di)、肝细胞坏死(N)和纤维化(Fb)。(C–F) 暴露于不同浓度的银纳米颗粒(AgNPs)(10、20、50和100 µ/L)后,肝脏切片的组织学变化,包括出血(Hr)(D)、充血(Cn)(C、D、F)、脂肪变性(Ft)(C)、纤维化(Fb)(D)、含铁血黄素沉积(Hs)(C、F)、血管扩张(Di)(E)、血管壁增厚(Th)(F)以及核固缩(Pk)(C、F)。图源:Ghannam, H.E., Khedr, A.I., El-Sayed, R. et al

除了生化指标,研究人员还对鱼类的肝组织进行了显微观察。从组织学的角度看,暴露在银纳米颗粒中的鱼肝细胞发生了一系列变化,包括血管扩张、脂肪变性、组织纤维化以及细胞坏死等。这些病变程度与银纳米颗粒的浓度呈现明显相关性。高浓度组中,肝组织损伤最为显著,说明随着暴露量的增加,肝细胞的结构受损越加严重。相较之下,硝酸银组尽管也出现了损伤迹象,但程度普遍较轻。

这项研究提供了一个较为系统的观察视角,揭示了银纳米颗粒在水环境中可能对鱼类健康产生的潜在影响。我们知道,鱼类(尤其是像尼罗罗非鱼这样的广泛分布的淡水鱼种),常被用于环境污染的生物监测。由于它们对水体中微小污染物的反应敏感,能够成为评估水质变化的“生物指示器”。科研人员通过观察鱼类体内的酶活性、组织结构等变化,可以判断出环境中是否存在对生物有害的因子。但是这类鱼儿也常常是广受大众喜爱的食用鱼,那么它所受的环境影响,是否可能进一步影响到餐桌上的食客们呢?这恐怕更是需要关注的问题。

如前所述,这项研究以一种科学、系统的方式展示了银纳米颗粒与传统银化合物对淡水鱼肝脏产生的不同影响。但需要注意的是,这项研究并未对银纳米颗粒的环境来源或扩散路径做出讨论,它的重点在于探索这些物质一旦进入水体,会对水生动物造成怎样的影响。此外,研究也并未涉及到鱼类摄入这些颗粒后是否会影响人体健康的问题。而且本研究的观察周期为六周,属于中短期实验,未能反映长期暴露的全面后果。尽管如此,该研究提供的实验数据可为相关领域的研究人员或监管机构提供参考,尤其是在评估纳米材料在环境中的安全性时具有一定的意义。

从实验本身来看,银纳米颗粒在实验早期似乎还能被鱼体部分“应对”,但随着暴露时间的延长和浓度的提高,其对肝脏功能和组织结构的破坏越来越明显。相比之下,硝酸银虽然也有毒性反应,但对肝脏的长期伤害似乎不如银纳米颗粒来得剧烈。这种差异可能与纳米颗粒本身的物理性质有关。由于粒径极小,它们更容易穿透细胞膜、在体内积聚并参与一系列化学反应,从而对组织造成较深层次的影响。

银纳米颗粒(AgNPs)是指银元素在纳米尺度上形成的微小颗粒,通常直径在1到100纳米之间。由于其超小的尺寸和较大的比表面积,银纳米颗粒展现出与宏观银不同的物理化学性质,如增强的抗菌性能、良好的导电性和催化活性。银纳米颗粒广泛应用于医疗、电子、纺织、环境治理等领域,尤其在抗菌和杀菌方面有着显著的效果。

肝脏组织病理学变化

肝脏组织病理学变化是指肝脏在受到外界刺激或损伤时,细胞和组织结构发生的异常变化。这些变化包括肝细胞的肿胀、变性、坏死以及肝小管扩张、充血、纤维化等现象。常见的肝脏病理学改变还包括脂肪变性、核浓缩(即核固缩)、血管扩张和炎症细胞浸润等。在显微镜下观察肝脏切片,可以识别这些变化,并为诊断肝脏疾病或评估毒物对肝脏的损害提供重要依据。病理学检查是了解肝脏健康状况和损伤机制的关键手段。

在这个研究中,研究人员通过显微镜下观察肝脏切片,能够识别出一系列病理学变化,如血管充血、扩张和分支,肝细胞的脂肪变性、坏死,肝纤维化等症状。此外,还观察到肝脏细胞之间的出血、细胞核固缩(pyknosis)、以及铁负荷沉积等异常。这些证据表明,银纳米颗粒对鱼类肝脏组织有潜在的损伤作用,并且,这种损伤随着暴露时间、银纳米颗粒浓度的增加而加剧。

氧化应激

氧化应激(Oxidative Stress)是指生物体内氧化和抗氧化系统之间平衡失调的一种状态。在生物体内,由于环境因素或内部代谢过程的干扰,导致体内活性氧(ROS)和活性氮(RNS)等反应性分子浓度升高,从而引发细胞和组织的损伤。正常情况下,细胞通过抗氧化防御系统来维持氧化还原平衡,防止过多的自由基和反应性分子对细胞造成伤害。但当氧化应激过于严重或防御系统功能受损时,这些活性分子就会攻击细胞结构,损害蛋白质、脂质和DNA,导致细胞功能失常、或是死掉。

在这项研究中,银纳米颗粒(AgNPs)对尼罗罗非鱼肝脏的影响主要是通过引发氧化应激反应来体现的。实验结果显示,暴露于不同浓度的AgNPs的鱼类,肝脏内的抗氧化酶活性发生了显著变化,氧化应激标志物如脂质过氧化物(LPO)水平也表现出剂量和时间的依赖性变化。随着暴露浓度的增加和暴露时间的延长,鱼肝脏的抗氧化系统逐渐失去应对能力,导致氧化损伤的加重。这表明,银纳米颗粒通过诱发氧化应激,导致肝脏组织的损伤,进而引发一系列病理学变化。

(注:本文仅代表资讯,不代表平台观点。欢迎留言、讨论)

资讯源 | Sci Rep (2025).

文 | 王海诗

审 | Richard

排版 | 绿叶

参考资料略

来源: 海洋与湿地

科普中国公众号

科普中国公众号

科普中国微博

科普中国微博

帮助

帮助

中国绿发会

中国绿发会