旅鸽、渡渡鸟、塔斯马尼亚虎——这些名字背后,是人类活动导致物种灭绝的典型案例。我们常以为,灭绝是因为捕杀——在人类出现的相当长时期内,的确如此。而在未来,越来越多的物种消亡,将不再有明确的“元凶”,而有可能是被一种看不见、摸不着却持续升级的力量悄悄推向终点——气候变化。

2024年,一项震惊科学界的研究表明:如果不采取有效措施,到本世纪末,全球将有近三分之一的物种面临灭绝风险。

听起来像是一部灾难片?但我们的的确确已身在其中。这项由美国生态学家Mark C. Urban独立完成并发表在《Science》上的研究,汇总了485项研究和超550万条预测数据,揭示了一个不容忽视的事实:气候变化正在悄然推动一场全球性的生物灭绝。

我们正站在第六次生物大灭绝的门槛上吗?

在地球的悠久历史中,至少发生过五次生物大灭绝,每一次都导致了大量物种在相对较短的地质时期内迅速消失,其中一些事件造成70%以上的物种灭绝。例如2.52亿年前的“二叠纪大灭绝”,估计造成了超过90%的海洋物种和约70%的陆地脊椎动物灭绝,是目前已知地球上最惨烈的一次生态浩劫。而我们耳熟能详的“恐龙灭绝”则发生在约6600万年前,普遍认为是由一颗直径约10公里的小行星撞击今天的墨西哥尤卡坦半岛引发了全球气候剧变,最终导致包括非鸟类恐龙在内约75%的物种灭绝。其他非规模性物种灭绝原因则不胜枚举:环境污染、过度捕猎、栖息地丧失、外来物种入侵……然而,令人担忧的是,科学界普遍认为:第六次生物大灭绝已经悄然开始。这一次,没有火山爆发、没有天体撞击,主导灭绝进程的是人为导致的全球性气候变化,它正逐渐成为压垮如今生态圈的那根致命稻草。

恐龙化石,图片来源:Pixabay。

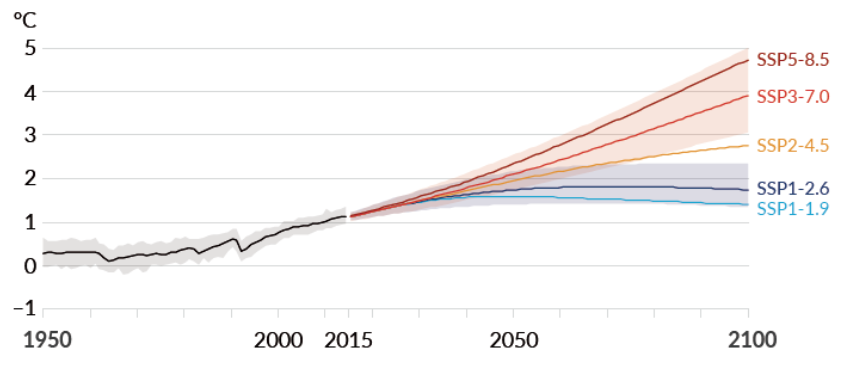

研究指出:全球物种灭绝结果很大程度取决于全球排放情景:

-当全球平均升温达到1.3℃时,有约1.6%的物种面临灭绝风险(At current global temperatures ~1.3°C above the preindustrial average, 1.6% of species are projected to become extinct);

-如果升温在1.5℃以内,这一数字可能增长至1.8%;

-但若不采取更多减排措施,升温将突破2.7℃,届时大约每20个物种中就有1个将无法幸存(Current international emission abatement commitments would elevate global temperatures to 2.7°C, threatening 1 in 20 species);

-而在极端排放情境下,升温可能达到5.4℃,届时多达29.7%的物种将面临灭绝(Extinction risks quickly accelerate to 29.7% at 5.4°C)。

不同全球排放情景路径(SSP:Shared Socioeconomic Pathways)下的地表温度变化(相对于1850-1900年)。图片来源:原论文。

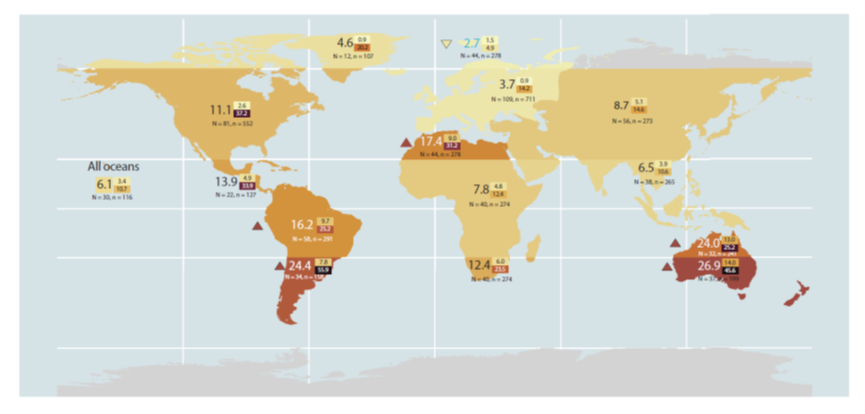

这些节节攀升的数字是冰冷的,但背后却是一个个鲜活的生命。从澳大利亚珊瑚裸尾鼠,到大洋洲的淡水鱼类,再到热带山地中的特有鸟类,它们并非是在未来的某个灾难性事件中灭绝,而是在我们的时代,悄然消失。从地理分布角度来看,灭绝风险在各大洲和主要纬度带之间存在差异,澳大利亚/新西兰的物种灭绝风险值高达15.7%,这是由于这两个国家的许多陆生物种在气候变暖时,只能向北迁移一段距离,之后就会面临海洋的阻隔。相较之下亚洲的风险值则较低,仅为5.5%。研究进一步指出,最容易受到气候变化冲击的物种往往集中在岛屿、山地和淡水生态系统中。这并不是巧合,而是这些系统的脆弱性使然。

研究结果强调了澳大利亚和新西兰的物种灭绝风险更高,而北极的高纬度物种通常分布范围较大,从而能够更好的抵御环境干扰。图片来源:原论文。

谁最危险?

一说起物种灭绝,很多人脑海中会浮现出北极熊在破碎浮冰之间茫然无措的画面。但事实上,那些真正“走得最快”的物种,往往位于那些没有被我们真正看到的生态系统中。

岛屿生态系统:岛屿生态系统由于空间狭小、生态位封闭,物种本就数量不多、变异率低。一旦海平面上升或风暴潮频发,物种极易因丧失栖息地而濒临灭绝。2019年,澳大利亚珊瑚裸尾鼠(Bramble Cay Melomys)被澳官方确认为历史上首个因气候变化影响而灭绝的哺乳动物。珊瑚裸尾鼠的生活空间局限于澳大利亚托雷斯海峡中一个海拔仅为3米的小珊瑚岛上。受人为引发气候变化导致海平面上升的影响,托雷斯海峡产生极高水位和相关破坏性风暴潮增加,珊瑚裸尾鼠的栖息空间被压缩,赖以生存的植被也受到海水侵蚀。在失去食物来源和栖息地的双重影响下,珊瑚裸尾鼠最终从濒危走向了灭绝。

珊瑚裸尾鼠,图片来源:Pixabay。

山地生态系统:山地生态系统的风险在于“高度有限”。随着气温上升,对温度敏感的物种不得不向更高海拔处迁移寻找适宜的生存环境——不只是动物开始“登山”,科学家们已经观测到,中南美洲云雾林正在以每年1.8-2.7米的速度向更高海拔迁移。但实际问题是,山顶面积比山脚小得多。一旦“无山可上”,灭绝将成为它们不可避免的结局。这一现象被形象地称为“灭绝电梯效应”(Escalator to extinction),即物种像乘电梯一样被气候推到山巅,最终无路可退。

淡水生态系统:淡水生态系统中的物种往往对水温、水质极为敏感,扩散能力有限,而人类活动本就让这些水体压力爆表:污染、入侵种、过度取水……再叠加气候变化带来的干旱和水体萎缩,许多鱼类、两栖动物濒临崩溃。

而那些具备一定迁徙能力的物种,在逃离原栖息地后,同样可能面临新一轮致命生存挑战:它们可能无法适应新的气候条件、缺乏足够的食物或繁殖配偶,甚至成为新的入侵物种,引发生态系统的次级崩溃。

气候变化带来的,可能将是一场席卷全球的“生态大洗牌”,重新筛选着“谁,能留下来”。而最先被淘汰的,往往是那些对环境变化更为敏感的物种。

两栖动物:两栖动物(如青蛙、蟾蜍)既依赖水环境,又要在陆地繁殖,对湿度、温度和疾病极为敏感。2022年,联合国政府间气候变化专门委员会(IPCC)在其第六次气候评估报告中指出:“气候变化与曲霉菌的相互作用导致了全球两栖动物种群数量下降”。金蟾蜍(Incilius periglenes)就是全球第一批受气候变暖影响而灭绝的两栖动物之一,它仅生活在哥斯达黎加蒙特韦尔德自然保护区中,活动范围在海拔1500至1620米之间。它体型小巧、色泽金黄,1980年代初还被称作“热带雨林的瑰宝”。然而短短十年内,由于栖息地变暖干燥、外来真菌感染传播,其种群迅速崩溃。1990年春,最后一只雄性金蟾蜍被记录出现在一片湿润而寂静的林中,之后再无踪影。

金蟾蜍已被列入《世界自然保护联盟濒危物种红色名录》中的“已灭绝”类别。图片来源:Pixabay。

只活在“一个地方”的物种:它们地理分布极小、对特定环境依赖度极高,一旦失去家园便难以生存(Endemic species generally have smaller ranges...)。

更复杂的是,科学家还提出了“灭绝债”的概念(Extinction Debt):即便某些物种尚未灭绝,但其种群数量已经不足以维持长期生存,只是“延迟宣布死亡”。这种生态透支有时需要几十年、几百年才完全兑现(Extinction debts require from years to millennia to pay...)。我们可以说,气候变化可能会逆转,物种可能会适应,保护措施可能会成功。但坏消息是,物种灭绝债务,通常无法准确预测。

我们能做什么?

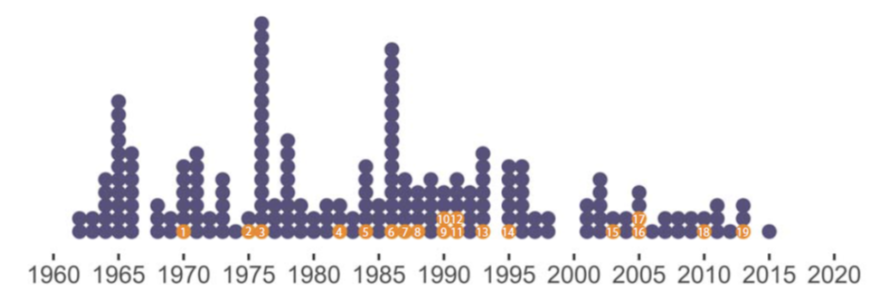

自20世纪60年代全球气温超过工业化前平均值以来,至少有19个物种的灭绝被部分归因于气候变化。然而,已记录的灭绝物种主要为脊椎动物,这大大低估了真正灭绝物种的数量。

每个点代表一个灭绝物种,灭绝年份数据来自《世界自然保护联盟濒危物种红色名录》,部分归因于气候变化的物种灭绝以橙色显示。图片来源:原论文。

可是,为什么要关心这些看似与我们“不相干”的生物?

或许因为,它们都是地球40亿年演化出的奇迹。如今地球上的每个物种,都代表了一种独特的生存方案。它们的基因中,写满“如何在这个星球上活下去”的密码: 蜘蛛丝的结构启发了高强度轻质材料的研发,壁虎脚的微观结构被仿生用于无胶可重复使用的干性黏附材料,蝙蝠的回声定位启发了盲人辅助导航装置的研发,鲨鱼皮的鳞片结构应用于抗菌表面与高速泳衣……自然界,是一座隐藏的“科技图书馆”,每个物种都可能是某项关键技术的起点。

更重要的是,它们的存在构成了维系地球生命系统的庞大网络——森林能蓄水、湿地能净化水体、昆虫帮助授粉、微生物修复土壤……这些生态服务不是锦上添花的装饰,而是人类文明得以生存和延续的根基,只是它们太常见、太默默无闻,以至于我们习以为常,误以为理所当然。

然而,一旦生态系统开始崩塌,受到冲击的,绝不只是某只鸟、某条鱼,因为在自然面前,没有“局外人”。

正如研究中所言:Extinction represents just the final endpoint... even when extinction is avoided, declining abundances and shrinking ranges can strongly affect many other species, including humans。灭绝只是一个终点,很多危机在消失前就已在波及人类。

问题是:缓解气候变化,我们能做些什么?

这并不是一场需要每个人都成为环保斗士的斗争,真正有效的环保应该是“低成本、可参与、见实效、可推广”的日常行为。

比如,夏天用铝膜遮窗挡热,减少空调使用;用完电器及时关闭,防止待机耗电;旧衣物选择捐赠,而不是丢进垃圾箱;参与简单的生物观测活动,了解身边的花草树木;关注食物浪费,合理规划一日三餐。环保行为不一定昂贵,也不必复杂。它可以是生活中的一次富有创意的小尝试,是“让地球少叹一口气”的体贴。

地球就像一本厚重的百科全书,每一个物种,都是其中不可替代的一页。而我们今天的选择,决定了未来还能不能翻到它们。

下期你最想了解什么?欢迎留言投票:

A. 塑料大军攻占生物体?全球最小入侵者,每年吞下5万颗!

B. 牛打嗝,地球升温?2025年最离谱的低碳黑科技

C. 北极熊的生存密码:气候变化背后的“能量危机”

D. 自然进化赶不上气候变化?“基因剪刀”申请出战!

参考资料

-Mark C. Urban, Climate change extinctions. Science386,1123-1128(2024). doi:10.1126/science.adp4461.

-IPCC, 2021: Climate Change 2021: ThePhysical Science Basis. Contribution of Working Group I to the Sixth AssessmentReport of the Intergovernmental Panel on Climate Chang. Cambridge UniversityPress, Cambridge, United Kingdom and New York, NY, USA, 2391 pp.doi:10.1017/9781009157896.

-IPCC, 2022: Climate Change 2022:Impacts, Adaptation and Vulnerability. Contribution of Working Group II to theSixth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change.Cambridge University Press. Cambridge University Press, Cambridge, UK and NewYork, NY, USA, 3056 pp., doi:10.1017/9781009325844.

来源: 五分钟聊碳

科普中国公众号

科普中国公众号

科普中国微博

科普中国微博

帮助

帮助

五分钟聊碳

五分钟聊碳