出品:科普中国

作者:李伟明(中国科学院沈阳应用生态研究所)

监制:中国科普博览

当前,全球正努力寻求化石燃料的替代能源,共同应对气候变化,而氢能则在这一过程中扮演着越来越重要的角色。氢能,因其燃烧产物主要是水,具有清洁、高效的优势而被寄予厚望,是备受关注的“未来能源”。然而,一个现实的问题也亟待解决:如何才能稳定、经济地大规模生产氢气?

近期,中国科学院沈阳应用生态研究所贾永锋研究员团队通过揭示生物炭缓解发酵产氢过程产物抑制的三种机制,为高效制氢提供了新的路径参考。那么,生物炭是什么?它又是如何在制氢过程中大显身手的呢?

氢气能源

(图片来源:veer图库)

暗发酵制氢的“绊脚石”与“制胜法宝”

在认识生物炭之前,我们首先需要了解一种利用微生物的“暗发酵制氢”技术。简单来说,这种技术就是让特定的微生物“吃掉”有机废物(比如农业秸秆、厨余垃圾、污水污泥等),在无光照的条件下,通过自身的代谢活动将这些废物转化为氢气。这个过程不仅处理了废弃物,还生产了清洁能源,一举两得。

然而,这条路在实践中走得并不平坦。微生物在辛勤工作的同时,会产生一些副产品,主要是挥发性脂肪酸(比如丁酸)和醇类(比如乙醇)。这些物质积累过多,反而会“毒害”微生物自身,抑制它们的活性和产氢效率,导致整个过程难以持续。这种现象被称为“产物抑制”,是限制暗发酵制氢效率和稳定性的一个主要障碍。

为了解决这个“生产烦恼”,科学家们将目光投向了一种看似普通的材料——生物炭。

提到“炭”,我们可能首先想到的是烧烤用的木炭,但生物炭(Biochar)并非与之完全相同。生物炭是指将生物质,如木材、秸秆、稻壳、动物粪便等有机材料,在缺氧或低氧条件下进行高温热解(通常在300-700℃)后得到的一种富含碳、结构稳定的多孔固体。可以把它理解为一种经过特殊加工的“炭”。

农业废弃物制成的生物炭

(图片来源:veer图库)

生物炭的关键特性在于:

第一,原料来源广,成本相对较低:大多利用废弃生物质;

第二,高度多孔,比表面积(总表面积与体积的比值)巨大:内部像海绵一样布满微孔,提供了巨大的反应或附着空间;

第三,性质稳定:不易分解,可以在环境中长期存在,有助于碳封存。

生物炭:一种材料,三项“大招”

这种源于有机废弃物的材料,是如何帮助微生物在制氢过程中克服“产物抑制”难题的呢?我们团队揭示了它的三重作用机制。

1.pH缓冲:维持微生物的“舒适区”

暗发酵过程中,有机酸的不断产生会导致发酵环境的pH值(衡量酸碱度的指标)持续下降,变得越来越酸。大多数参与产氢的微生物对酸性环境非常敏感,pH过低会严重影响其生理活动。

生物炭,特别是某些原料(如富含矿物质的秸秆)制成的生物炭,其本身含有一些碱性物质(如碳酸钾、碳酸钙)。这些物质能够中和掉发酵过程中产生的酸,起到pH缓冲的作用,即抵抗pH值的剧烈变化,努力将发酵环境维持在一个对微生物相对友好的pH范围内。这对于微生物保持活性至关重要。

小贴士:pH是衡量酸碱度的指标,7为中性,低于7为酸性,高于7为碱性。缓冲作用就是维持pH相对稳定的能力。

2.吸附抑制物:移除“有害垃圾”

生物炭的多孔结构和巨大比表面积赋予了它良好的吸附(Adsorption)能力。它可以像活性炭一样,将发酵液中积累的、对微生物有毒害作用的代谢副产物(如过量的有机酸和乙醇)吸附到自身的表面和孔隙中。

通过这种方式,生物炭能够有效降低这些抑制物在发酵液中的游离浓度,从而减轻它们对微生物的直接毒害,缓解产物抑制效应。

小贴士:吸附,指物质(如抑制物)附着在另一物质(如生物炭)表面的现象。

3.微生物固定化:提供“定居点”

除了吸附,生物炭粗糙多孔的表面还是微生物理想的附着场所。微生物可以“定居”在生物炭上,形成一层生物膜(Biofilm)。相比于悬浮在液体中“漂泊”的微生物,附着生长形成的生物膜群落通常具有更强的组织性和对外界环境胁迫(如高浓度抑制物)的耐受性。

生物炭通过提供这种“定居点”,帮助微生物更好地适应和抵抗不利环境,维持较高的生物量和活性,从而促进产氢过程的稳定进行。这被称为微生物固定化或细胞定植。

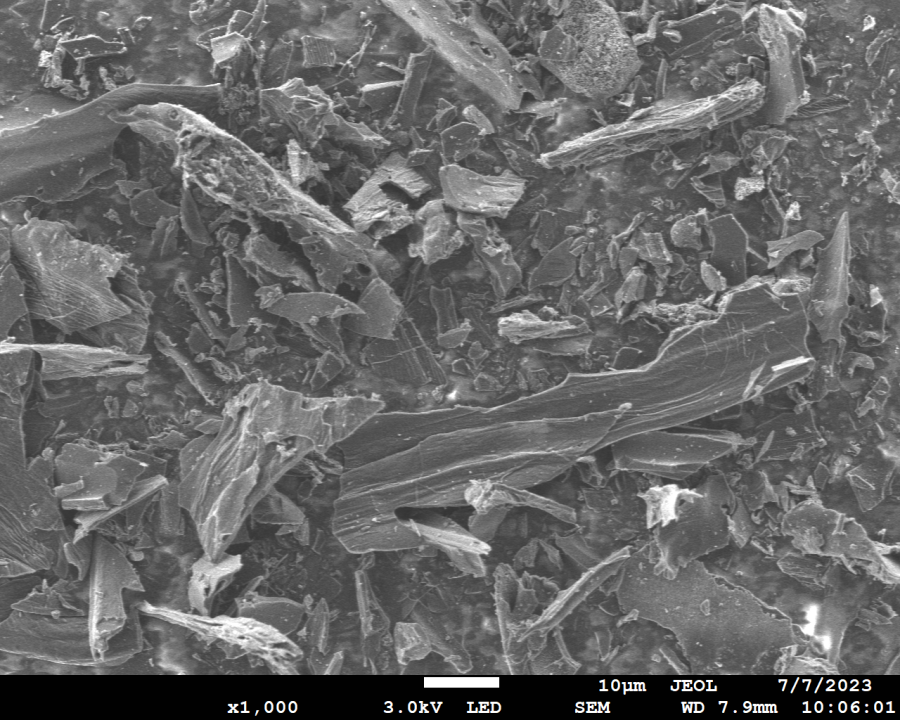

生物炭扫描电镜图

(图片来源:作者拍摄)

“大招”使用策略:随机应变,见招拆招

有趣的是,生物炭虽然在这三个方面都能发挥作用,但其效果和主要作用方式会根据发酵类型的不同而变化。暗发酵主要可分为两大类:以产生丁酸等有机酸为主的“丁酸型发酵”和以产生乙醇为主的“乙醇型发酵”。研究数据表明:

在丁酸型发酵中,生物炭效果显著。对于发酵自身产生的酸(内源性抑制),添加生物炭后氢气产量提高了约145.7%;即使对于额外添加的酸(外源性抑制),氢气产量也能提升约64.9%。机制分析显示,在这种情况下,pH缓冲是主导机制,贡献率高达42.9%。这不难理解,因为丁酸型发酵最大的问题就是酸积累,生物炭的“中和”能力正好“对症下药”。

在乙醇型发酵中,生物炭效果相对温和。对内源性和外源性乙醇抑制的缓解,氢气产量提升分别约为10.5%和18.1%。此时,生物炭的微生物固定化机制的贡献更为突出,达到32.4%。这可能是因为乙醇本身对pH的影响较小,不需要缓冲,而生物炭提供的“庇护所”能有效增强微生物对乙醇的耐受性。

这一发现提示我们,对生物炭的利用不能“一刀切”。需要根据具体的发酵过程特点(主要是抑制物类型)来理解和优化生物炭的作用。

从实验室到应用场:制氢技术的进阶之路

这项研究的意义不仅在于揭示了生物炭的作用原理,更在于它为制氢技术的实际应用与发展提供了指导。

优化生物炭制备与改性:了解了不同机制的重要性差异,能够有针对性地调整生物炭的性质。例如,针对产酸多的发酵,可以选用富含碱性矿物质的原料或在后处理中添加碳酸盐来强化生物炭的pH缓冲能力;针对需要提高微生物耐受性的情况,可以调控生物炭的孔结构以利于微生物附着。

推动暗发酵制氢技术发展:产物抑制是该技术走向规模化的主要瓶颈之一。生物炭提供了一种低成本、环境友好的解决方案,对生物炭在发酵产氢过程中产物抑制机制的深入研究有助于加速技术成熟和应用,提高氢气回收效率。

促进“变废为宝”:利用废弃生物质生产生物炭,再用生物炭辅助处理有机废物并生产氢能,形成了一个资源循环利用的链条,促进资源的可持续利用。

生物炭,这种由常见有机废弃物转化而来的黑色多孔材料,以其独特的多重功能,在解决发酵制氢的“产物抑制”这一关键难题中扮演着重要角色。它通过稳定环境、吸附“毒物”、提供“住所”等方式,帮助微生物更高效地产氢。此研究不仅为高效制氢提供了现实指导,也提示我们,解决复杂的科学和工程问题,有时需要我们关注那些看似平凡却蕴含潜力的材料。

生物炭的故事,或许才刚刚开始。未来,我们团队可能还会进一步探索如何将生物炭与其他技术(如基因工程改造菌种)相结合,以期达到更好的制氢效果。

来源: 中国科普博览

内容资源由项目单位提供

科普中国公众号

科普中国公众号

科普中国微博

科普中国微博

帮助

帮助

中国科普博览

中国科普博览