00 后一出生就处于互联网时代,可谓是互联网的原住民。在这个“万物皆可卷”的时代,像“躺 卷”这样的网络流行语不可避免地会进入校园中。在舍友打游戏的键盘声里,你酣然入梦;而在舍友细小的翻书声里,你却辗转反侧。没错,这其实就是一种潜在的内卷现象,而这样的现象在大学 期间无处不在。例如,早上八点,最舒服的不是床,而是刚开门的图书馆;不是早睡睡不着,而是熬夜卷学习似乎更有性价比。那么,如何正确认识“躺”和“卷”这两个现象呢?今天我们就来聊聊这个话题。

何为新时代大学生内卷现象

“内卷”一词,最初由美国人类学家格尔茨在其著作《农业的内卷化》中提出,现在被广泛用来描述一种非理性的内部竞争现象,即在有限资源下,个体为了争夺优势而进行的过度竞争。 在资源紧张的背景下,大学生为了获取更好的机会,常常不得不投入额外的时间和精力,参与到这种看似无休止的竞争中,这种行为往往与个人的理性选择背道而驰。这一行为是大学生盲目攀比和从众的心理所引起的,往往是“被自愿”且付出与回报不成比例的,是努力的“通货膨胀”。比如:班级里两名实力相当的学生 A 和学生 B,其中当得知学生 A 一天自习了一小时,学生 B 就产生了危机感,出于害怕自身的学习进度或者学业成绩等方面被超越,就更加刻苦地自习了两小时。当第二天,当学生 A 知道学生 B 昨天比自己多学一小时,出于相似的原因导致了学生 A 当天多学了三小时……第三天,学生 B 学了四小时;第四天,学生 A 学了五小时。所以,什么是“内卷”?通俗点来讲就是一场“你跑,他追,大家都插翅难飞”的永无止境的角逐。

心理学视角下的内卷

社会心理学的研究指出,内卷现象是由成功焦虑、群体心理和社会附着效应共同作用的结果。在激烈的社会竞争中,个体可能会发现自己难以达到社会的高标准,这引发了对可能被淘汰或遭受嘲笑的担忧。同时,目睹他人似乎毫不费力就能满足这些期望,可能会让我们感到不公和心理上的不平衡。这种“比上不足、比下有余”的心态,即感到自己既不如那些表现出色的人,也不愿与表现平平的人相提并论,加剧了我们的焦虑和不安。这种心态的累积效应,最终导致了内卷现象的产生。认知心理学指出,内卷现象与我们的自我认知和价值观念紧密相连。我们经常通过与他人的比较来评估自己的成就,但这种比较往往是片面和主观的。当我们面对他人的显著成功时,可能会感到自己不够优秀,开始质疑自身的能力;相对地,当他人表现一般时,我们又可能感到不满,思考为什么自己不能与那些更出色的人相提并论。这种持续的、向上的比较可能导致我们对自己的评价失去公正,即使在他人眼中我们已经取得了不错的成就。然而,如果我们总是只关注那些比自己更优秀的人,就可能因为不满足而陷入内卷的心态。

新时代大学生内卷现象的成因

大学生内卷现象的形成是多因素的,既有外部环境的驱动,也与个人内在的心理动机有着直接联系。首先,导致内卷现象的一个重要原因就是——从众心理。从众心理指个体受到外界带来的压力时,试图与群体保持一致的心理。要知道从时代的发展来看,不合群的结果往往是灾难性的。宁愿用从众来伪装自己,也不愿当枝头鸟仿佛已经成为一种大多数人的理念。所以,在校园中,当看到别人努力学习时,我们可能还没明白别人在学什么?为什么那么拼命努力?这些疑惑的答案,就已经下意识地行动起来,也跟着投入到无尽的学业竞争中。在这种从众心理的作祟下,大家不断追求更高的成绩和荣誉,从而陷入恶性竞争。其次,有限的资源也是内卷现象的推动力。在社会资源容量既定且增量不够的情况下,大学生无法向外扩张,只能通过内部的残酷竞争,久而久之就会形成了内卷的现象。在就业方面,企业需求侧和劳动供给侧出现了结构性失衡,供需关系严重失衡。岗位的需求数量是既定的容量,而劳动供给侧方面为了争夺有限的企业需求侧的资源,于是采取非理性的竞争。同时,大学生就业观念呈现体制情结严重的倾向,这使得就业供需矛盾更为突出,加剧了大学生的就业内卷。在学习方面,大学的成就在考研或者求职起到无可厚非的作用,而这些成就无非来自于各种奖学金、大型竞赛、优质的实习经历……就这样,大学生获得相关利益的容量是有限的,而大学生获得相关利益的想法是无限的,这种矛盾交织在一起助推内卷现象的形成。正确认识新时代大学生内卷现象 根据埃里克森的心理社会发展理论,大学生正处于从青春期向成年早期过渡的关键阶段,此时 他们的认知能力仍在发展中,容易形成极端的二元思维模式,如对自我和他人的评价过于绝对化。 在面对“躺”和“卷”的评价过程中,大学生在自我评价、人际关系和情绪等方面 不自觉受到这两个字的影响,容易标签化的认识自己和他人。一方面,学生可能会二元对立地看待“躺”和“卷”,非黑即白地认为“躺”的人就应该是什么都不在乎,“卷”起来的人就不能休息,二元对立的标签化会带来较为严重的焦虑情绪。另一方面,当自己被别人描述为“躺”和“卷”时,还可能受到同伴嘲讽的评价压力。

(一)探索“躺”与“卷”的两端

请大家给自己的“躺”和“卷”程度打个分,假如最“躺”的状态是 1 分,最“卷”的状 态是 10 分,你给自己的状态评几分呢?另外,思考:使用一维坐标轴表现“躺” 和“卷”的关系, 合理吗

(二)“躺”/“卷”王的一天

假设我们周围真的存在一个“躺”王和“卷”王,他的生活会是如何的呢?一个倾向于“躺”态度的人可能会享受更为轻松和自在的日常生活。他或许早上会赖床到很晚,然后悠闲地吃个早餐,开始一天的生活。他可能会花大量时间在网络上浏览信息、玩游戏或者和朋友聊天。他对于学业和未来的规划可能并不太在意,更看重的是当下的快乐和自由。然而,这种生活方式也可能会让他在某些时候感到空虚和无聊,甚至对自己的未来产生一些担忧。相对地,一个典型的“卷”型个体可能会经历充满紧张和压力的日程。他可能会早早地起床,开始一天的学习和工作。他的日程安排得非常紧凑,每一分钟都被充分利用起来。他对于学业和事业有着极高的追求,不断挑战自己的极限。然而,这种生活方式也可能会让他感到疲惫不堪,甚至在某些时候出现焦虑和抑郁的情绪。

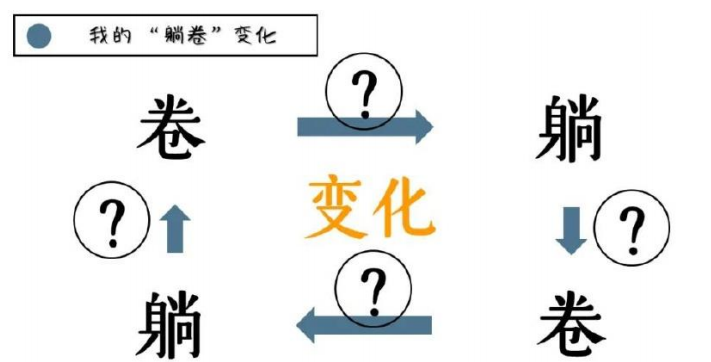

(三)人人都是“躺卷”集合体

每一位同学的生活都有“躺”有“卷”,“躺”王有时候想“卷”起来,“卷”王有时候想“躺”了。在日常校园生活中,同学们经常用“躺”和“卷” 形容某个人或者某种现象。其实,这样的一天又一天构成了我们整体的生活,我们就是一个比较复杂的个体,有时候我们“躺”了,有时候我们“卷”了,这都是我们。事实上,大学生并非纯粹的“躺”或“卷”,而是处于两者之间的某个状态。他们既有放松的时候,也有努力奋斗的时候。这种“躺卷”集合体的状态,正是当代大学生心理状态的真实写照。当我们尝试用分数来衡量自己的“躺”和“卷”程度时,或许会发现这并不是一个简单的一维问题。最“躺”的状态得 1 分,最“卷”的状态得 10 分,这样的评分方式似乎过于简化和绝对。实际上,每个人的状态都可能在这两个极端之间波动,而且“躺”和“卷”也并非完全对立的概念。它们可能同时存在于同一个人的生活中,只是在不同的时间、场合和情境下表现出不同的程度。因此,使用一维坐标轴来表现“躺”和“卷”的关系,虽然直观但并不合理。

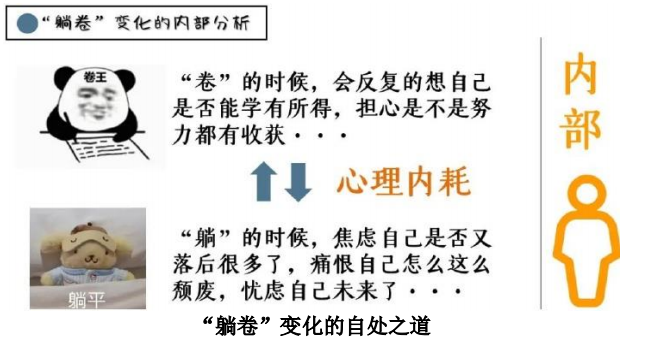

在“躺卷”过程中,大学生们的心理变化是复杂而微妙的。一方面,他们可能会因为一时的放松而感到轻松愉悦;另一方面,他们也可能因为过度的努力而感到疲惫不堪。这种心理变化不仅会影响他们的情绪状态,还可能影响他们的学习和生活。

此外,“躺”和“卷”的心理变化还会给学生带来内部心理内耗和外部评价压力。内部心理内耗主要表现为对自我价值的不断质疑和焦虑;而外部评价压力则来自于他人对自己的期待和评价。这些压力往往使大学生们感到无所适从,甚至产生自我否定的情绪。

过度的内卷会损害人的身心健康。我们应该如何打破内卷的僵局,在内卷化时代寻求自已的舒适区。

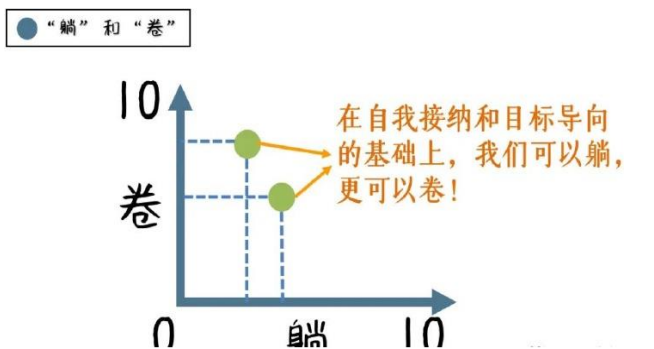

首先,从自我接纳的角度来看,大学生们需要认识到自己是一个复杂的个体,既有“躺”的一面,也有“卷”的一面,而不是单一的标签可以定义。他们应该避免用简单的标签来定义自己,而是要学会接受自己的不完美和多样性。只有真正接纳自己,才能找到适合自己的生活方式。

其次,从目标导向的角度来看,大学生们需要设置合理的“躺卷”计划。他们应该根据自己的实际情况和目标,合理安排学习和休息的时间,避免过度追求“卷”的状态或沉迷于“躺”的舒适区。同时,他们也应该学会拒绝他人的不合理期待和评价,保持自己的独立性和自主性。

学会适时放松,不必时刻将自己置于与他人竞争的紧张状态中。生活不仅是一场竞赛,更是一段旅程。少一点野心,我们就不必担心结果的失败与成功;少一点攀比,我们就不会觉得自己哪都比过人家;多一点自己的思想,我们就可以在这繁忙内卷的时代寻求自己的一方天地。万事开头难,慢慢做出改变,当你发现自己不再被心理牵着鼻子走的时候,你所面临的内卷僵局就不攻自破了。

作者:许东晓

来源: 中国科普作家协会

内容资源由项目单位提供

科普中国公众号

科普中国公众号

科普中国微博

科普中国微博

帮助

帮助

中国科普作家协会

中国科普作家协会