精神病与微生物的关系

微生物与精神疾病的关联主要通过两种途径实现:直接行为操控和肠道菌群调控。

1. 微生物直接操控宿主行为

某些微生物能通过感染改变宿主神经回路,诱发特定行为异常。例如:

弓形虫感染啮齿类动物后,会削弱其对猫的恐惧,提高被捕食概率,从而完成自身生命周期。

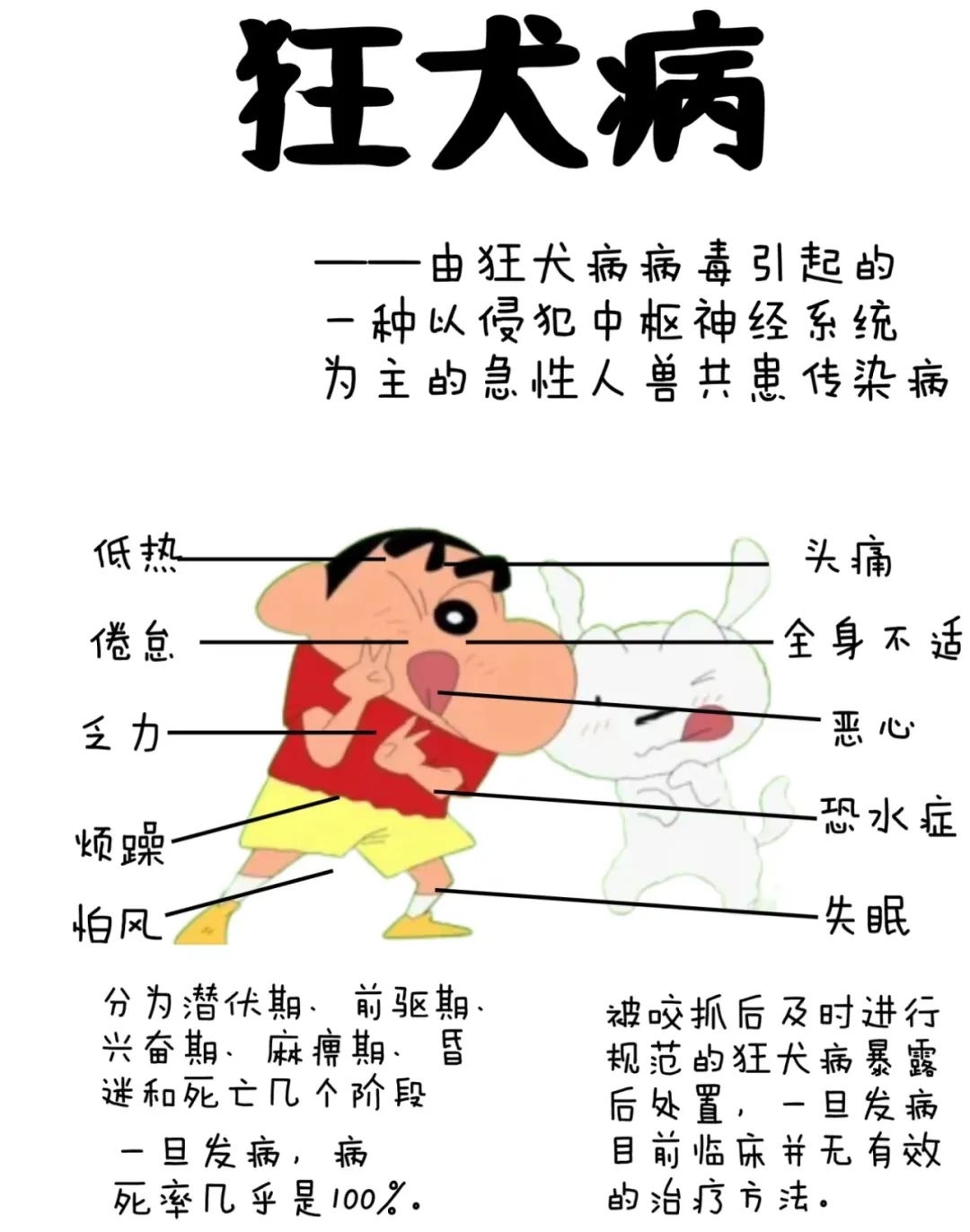

狂犬病毒引发感染者对水的恐惧,并增强攻击性,促进病毒通过唾液传播。

这类现象表明,微生物可能通过类似“劫持大脑”的机制,与精神疾病(如强迫症、攻击性行为异常)相关。

2. 肠道菌群与脑 - 肠轴调控

肠道菌群通过“脑 - 肠轴”影响情绪、认知等功能,其紊乱与多种精神疾病相关:

抑郁症:患者肠道中放线菌门丰度升高,拟杆菌门降低。将患者菌群移植至无菌小鼠后,小鼠出现抑郁样行为。

自闭症:肠道菌群失衡可能影响社交行为和神经发育。

精神分裂症:冬季出生人群发病率较高,推测孕期流感等病毒感染可能增加风险。

参考文献

Yolken, R. (2016). Infectious Agents and Mental Illness. Johns Hopkins University Press.

Cryan, J. F., & Dinan, T. G. (2012). Microbes and the Gut-Brain Axis: Mechanistic Insights and Clinical Implications. Nature Reviews Gastroenterology & Hepatology.

威廉斯, G. C. (2000). Why We Get Sick: The New Science of Evolution and the Common Diseases. Times Books.

来源: 自创,纯属个人观点。

科普中国公众号

科普中国公众号

科普中国微博

科普中国微博

帮助

帮助

传染病DR.Chen

传染病DR.Chen