摘要

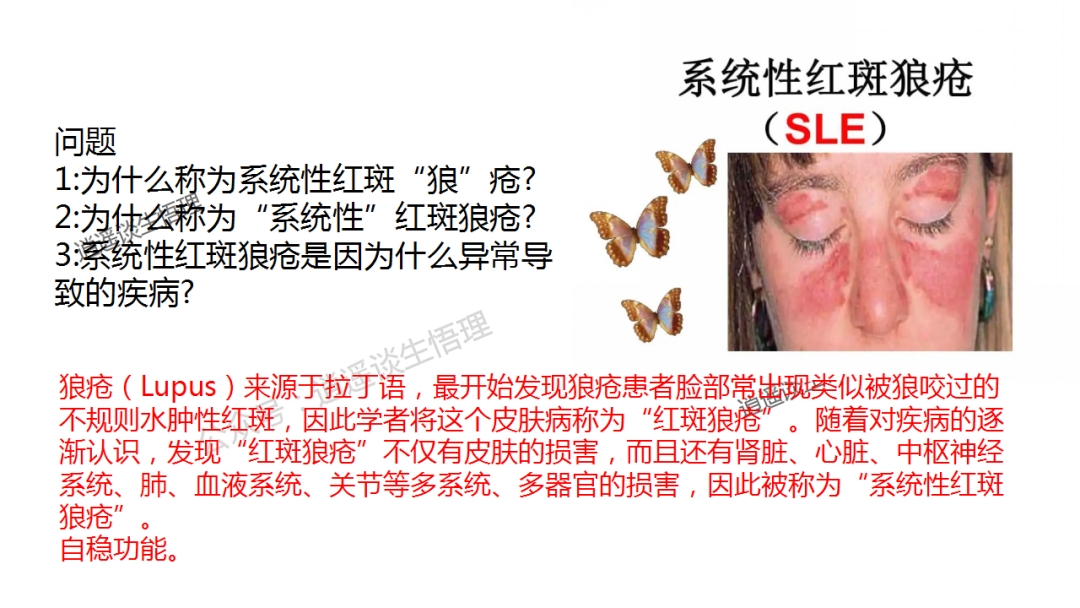

系统性红斑狼疮(SLE)常被描述为自身免疫病,但从演化医学视角看,它更像一场“升级版过敏”——免疫系统将微生物或自身组织误判为“敌人”,发动无差别攻击。最新研究发现,微生物可能通过类似迟发性超敏反应的机制,诱导免疫系统对自身器官“过敏”。本文用生活化比喻和真实案例,揭示狼疮背后的微生物“过敏原”假说。

引言:过敏?自身免疫?界限正在模糊**

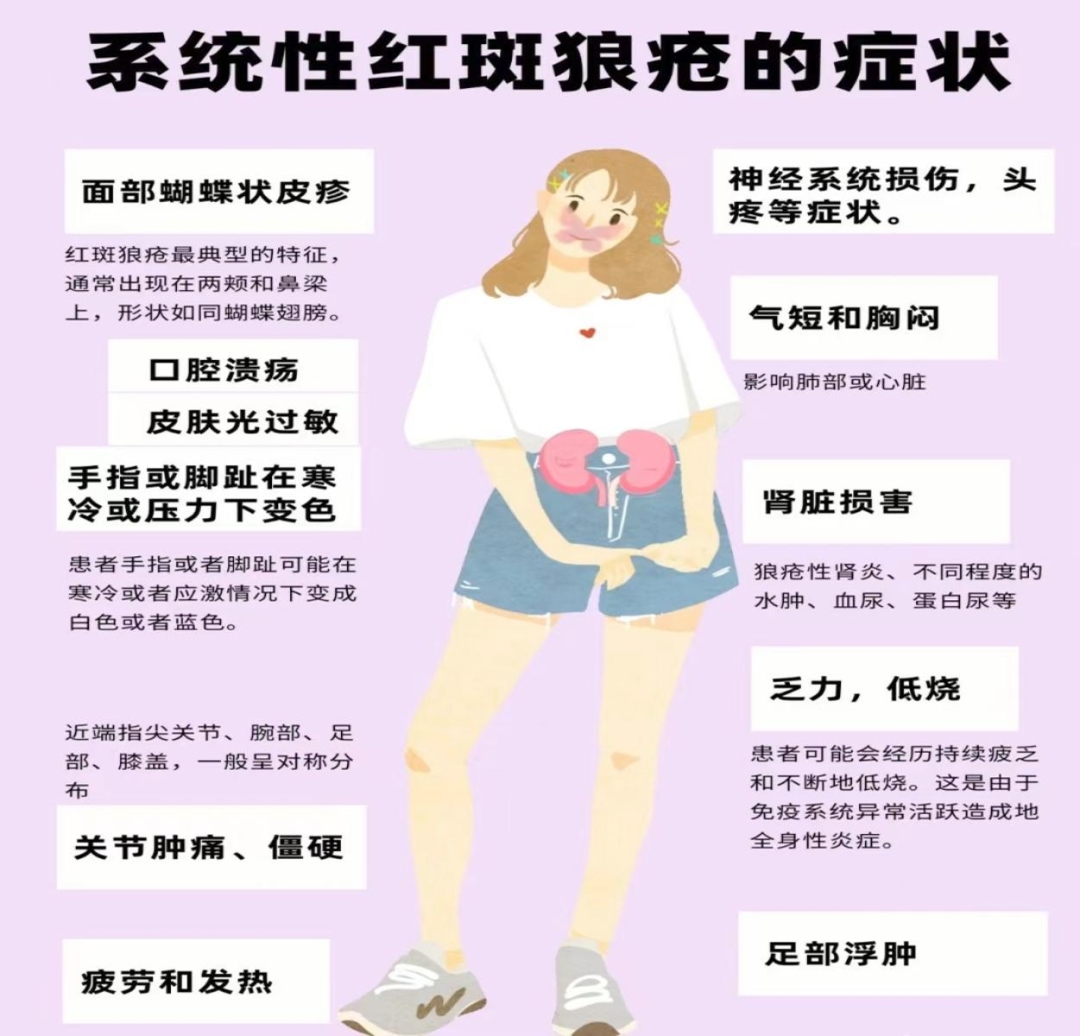

想象一下,有人闻到花粉就打喷嚏(过敏),而狼疮患者的免疫系统却把肾脏、皮肤当作“花粉”来攻击。传统医学将过敏和自身免疫病分开,但两者本质都是**免疫系统的误判。科学家发现,狼疮患者的免疫反应模式与迟发性超敏反应(如接触性皮炎)惊人相似,而微生物可能是这场误判的“始作俑者”。

正文:微生物如何让免疫系统“过敏”?

1. 迟发性超敏反应:过敏的“慢动作版本”

典型过敏(如荨麻疹)是免疫系统“快攻”(IgE抗体迅速释放组胺),而迟发性超敏反应则是T细胞主导的“潜伏作战”——接触过敏原24-72小时后才出现红肿硬结(如结核菌素试验)。

狼疮的相似性:患者体内活化的T细胞持续释放炎症因子,攻击皮肤、关节等组织,这种慢性损伤模式与迟发反应如出一辙。

2. 微生物的“过敏原模仿秀”

某些微生物携带与人体细胞相似的蛋白片段,就像伪造的“通缉令画像”,诱导免疫系统将自身组织标记为攻击目标。

案例1:肠道菌群的“致命误导”

2021年《科学》杂志研究显示,狼疮患者肠道中罗伊氏乳杆菌含量异常升高。该菌分泌的代谢物能激活特定T细胞亚群,这些细胞同时识别微生物和人体DNA片段,导致抗核抗体大量产生——如同把花粉过敏变成了“全身器官过敏”。

3. 病毒:启动过敏程序的“开关”

EB病毒(人类疱疹病毒4型)感染后,某些病毒蛋白可永久改变免疫细胞行为。

案例2:疱疹病毒留下的“后遗症”*

约99%狼疮患者携带EB病毒抗体。研究发现,该病毒蛋白EBNA-1能“绑架”免疫细胞,使其攻击人体自身的Ro蛋白(参与DNA修复),这种现象被称为交叉过敏反应,就像被蜜蜂蜇过后,免疫系统开始对蜂蜜也过敏。

总结:重启免疫系统的“敌我识别”

从演化角度看,狼疮可能是免疫系统在识别“微生物威胁”与“自身组织”时发生的系统错误。现代人抗生素滥用、饮食单一等行为,可能加剧了微生物群紊乱,让这场“过敏风暴”愈演愈烈。未来通过调节微生物-免疫对话(如靶向特定菌群或T细胞受体),或许能像治疗过敏一样“脱敏”狼疮。

参考文献

1. Chen BD, et al. (2021). Lactobacillus reuteri induces gut dysbiosis and autoimmunity in lupus-prone mice. Science, 373(6556), 1150-1155.

2. James JA, et al. (2020). EBV infection induces cross-reactive anti-Ro autoantibodies. Journal of Autoimmunity, 115:102543.

3. Pollard KM, et al. (2019). Type IV hypersensitivity in systemic autoimmunity. Frontiers in Immunology, 10:1054.

来源: 自创

科普中国公众号

科普中国公众号

科普中国微博

科普中国微博

帮助

帮助

传染病DR.Chen

传染病DR.Chen