一、彩色小麦简介

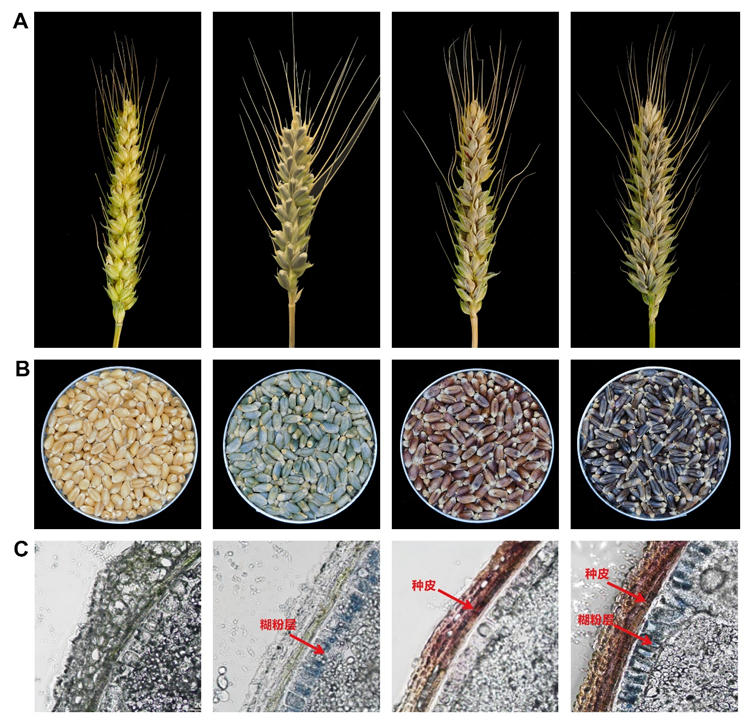

小麦(Triticum aestivum L.)是我国两大口粮作物之一,在保障国家粮食安全中发挥了极其重要的战略地位。常见的小麦籽粒颜色以白粒、黄粒和红粒为主,近年来,一类特殊粒色的新型小麦——彩色小麦逐渐进入人们的视野(图1A,B)。彩色小麦是指籽粒呈现自然非传统颜色(紫色、蓝色、黑色等)的小麦品种,这类小麦不仅具有独特的外观,还富含花青素等生物活性物质,在功能食品和农业多样化发展中具有重要潜力。

图1 彩色小麦的类型及花青素积累的部位

二、彩色小麦成因

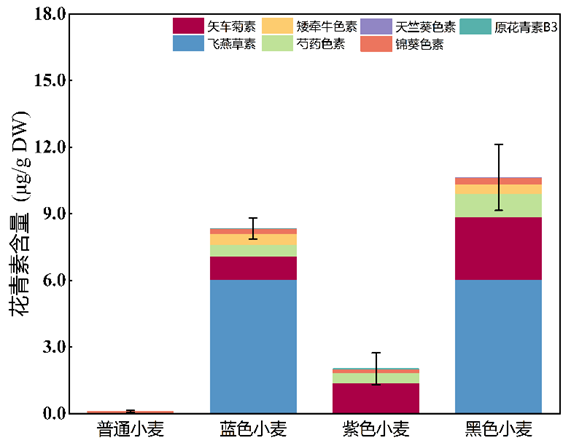

彩色小麦籽粒的紫色、蓝色、黑色等颜色差异主要来源于花青素(Anthocyanins)类型和含量的不同。紫色小麦籽粒种皮内富含花青素中的矢车菊素(Cyanidin),蓝色小麦籽粒糊粉层内富含飞燕草素(Delphinidin),黑色小麦是紫色和蓝色小麦的杂交聚合产物,矢车菊素和飞燕草素含量均较高,形成深色复合表型(图1C,图2)。在基因来源方面,小麦紫色和蓝色基因来源于二倍体野生一粒小麦、四倍体硬粒小麦、长穗偃麦草、百萨偃麦草、赖麦草、黑麦等小麦近缘种,通过远缘杂交、基因渗入等方式进入小麦基因组内,或来源于普通小麦的物理诱变、化学诱变等结果。目前,已有60余个彩色小麦品种通过国审或省审,正在推广应用,但主要以紫色小麦品种为主,占比80%以上。

图2 不同颜色的小麦籽粒花青素组分比例

三、彩色小麦功效

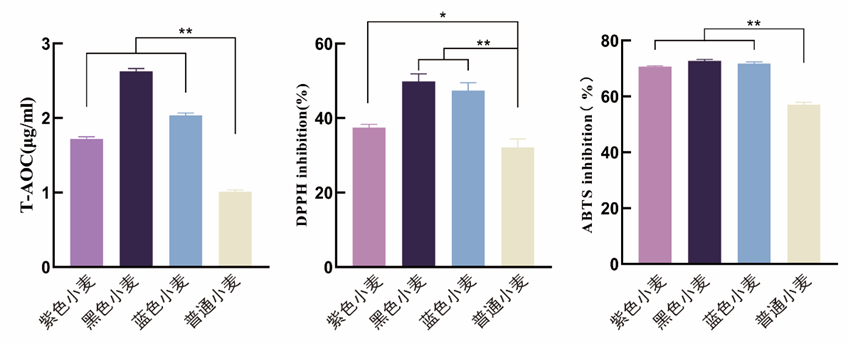

彩色小麦籽粒内淀粉、蛋白质、脂肪、维生素、矿物质等含量与普通小麦相似,因此它具备了普通小麦的营养功能。但彩色小麦的独特之处在于其种皮或糊粉层内积聚了丰富的天然花青素,具有抗氧化、消炎、抗菌等特性,能够消除体内自由基,提高免疫力,抑制癌细胞生长等,同时还具有预防糖尿病,防止肥胖,保护视力等保健功能。我们从不同类型彩色小麦提取出了相应的花青素,比较了它们之间的体外抗氧化能力。结果表明,彩色小麦抗氧化能力均显著高于普通小麦品种,以黑色小麦最高,蓝色小麦次之,紫色小麦最低(图3)。

彩色小麦籽粒内还富含对人体健康至关重要的微量元素(铁、锌、钙、硒等)、膳食纤维、必需脂肪酸、维生素等活性成分,赋予彩色小麦更多的保健功能,因此,彩色小麦开始备受人们的关注。

图3 不同类型彩色小麦花青素抗氧化能力指标(T-AOC、DPPH和ABTS)的比较

四、彩色小麦应用

1.营养健康食品

用彩色小麦生产营养的面条、馒头等大宗面食制品(图4),或加工成面包、饼干、麦片、爆米花等早餐与休闲零食,具备了营养和健康双重功效,同时兼具视觉吸引力。

图4 彩色小麦面粉和面条

2. 天然色素

彩色小麦天然花青素可替代人工合成色素,添加到糖果、糕点、饮料等产品内,赋予安全、稳定的蓝色、紫色、黑色等的自然色调,符合营养健康趋势,并增加了抗氧化功效。

3. 功能性酒品

将彩色小麦加工酿造成强化型白酒、啤酒等(图5),可赋予酒品独特的色泽和口感,兼具抗氧化等健康功效,一定程度上满足了消费者对功能健康酒品的需求。

图5 彩色小麦酿制的白酒

4. 医药保健品

从彩色小麦中提取花青素、微量元素、膳食纤维、脂肪酸、维生素等活性成分,可用于药物研发和高档保健食品制作。

5. 观光农业

种植蓝色、紫色、黑色和普通小麦等不同类型品种,发展色彩斑斓、美丽如画、视觉感强的观光农业,成为中小学生科普教育基地或旅游景点,大力宣传小麦的营养丰富、功能健康、种类多样等特征,增强广大城乡居民,特别是中小学生对小麦重要性的认知程度。

五、彩色小麦产业前景分析

当前,彩色小麦产业化面临多重瓶颈。产品以全麦面条、馒头等传统形态为主,因麸皮导致口感粗糙,且消费者对小麦精粉的消费惯性较强,市场接受度有限;同时,活性成分(如花青素、微量元素)的研究深度不足,高附加值产品开发滞后,产业链主要由小型经营主体分散经营,未形成规模效应。然而,其发展前景广阔。随着慢性病防控需求升级,彩色小麦“食药同源”价值凸显。育种技术正突破核心痛点,通过选育胚乳富集花青素的新品种(如蓝、黑色小麦),在提升口感的同时保留活性物质;加工端则聚焦活性成分高效提取与功能食品研发(如营养素缓释类功能食品、特医食品)。依托我国小麦主粮战略地位,彩色小麦有望从“特色作物”升级为“营养健康主粮”,在保障国家粮食安全与健康中国建设中开辟新赛道。

(图1~图4来自作者实验室的研究,图5由张正斌研究员提供)参考文献

[1] 蔡岳, 宋昱, 李峰, 于章龙, 邱玉亮, 杨运良. 彩色小麦色素性状遗传机理研究进展. 麦类作物学报, 2025, 45(3): 360–365.

[2] 徐萍, 张正斌. 功能营养彩色小麦产业化. 中国农村科技, 2023, (01): 23–25.

[3] 赵伟峰, 于金林, 彭涛, 高燕, 成东梅, 李文静. 河南省彩色小麦生产发展现状与对策. 农业与技术, 2023, 43(13): 8–10.

[4] Dhua S, Kumar K, Kumar Y, Singh L, Sharanagat V S. Composition, characteristics and health promising prospects of black wheat: A review. Trends in Food Science & Technology, 2021, 112: 780–794.

[5] Lachman J, Martinek P, Kotíkova Z, Orsak M, Sulc M. Genetics and chemistry of pigments in wheat grain: A review. Journal of Cereal Science, 2017, 74: 145–154.

[6] Padhy A K, Kaur P, Singh S, Kashyap L, Sharma A. Colored wheat and derived products: Key to global nutritional security. Critical Reviews in Food Science and Nutrition, 2024, 64: 1894–1910.

作者简介

康国章,博士,河南农业大学研究员,博士生导师,国家小麦技术创新中心(筹)副主任,主要从事小麦高产高效与功能健康研究。主持国家和省部级课题15项,其中国家自然科学基金项目6项;以第一或通信作者发表SCI论文46篇;作为主要完成人,获国家科技进步二等奖2项;选育小麦新品种2个,撰写学术著作6部,授权国家发明专利8件;兼任Journal of Integrative Agriculture编委、中国作物学会特用作物专业委员会常务理事等。

来源: 中国作物学会

内容资源由项目单位提供

科普中国公众号

科普中国公众号

科普中国微博

科普中国微博

帮助

帮助

中国作物学会

中国作物学会