五一小长假,很多朋友制定了各式各样的出游计划,但估计更多的朋友会宅在家里,刷手机可能会成为占据长假时间的最主要“娱乐活动”。既不想把大把时间浪费在刷手机上,又戒不掉手机瘾,咋办呢?

01 放不下的手机

今年2月,知名期刊《PNAS Nexus》刊登了一项研究:只要放下手机两周,就能变得年轻、幸福。

研究者招募了467名志愿者,在他们的手机上安装断网软件。结果显示,那些坚持下来的人,有五成改善了注意力,最多相当于年轻了10岁;七成出现心理改善,效果比抗抑郁药都好。[1]

(来源:新华网)

其实,近年来关于“放下手机”的研究很多。就连睡觉这件事,都和玩手机有着千丝万缕的关系。[2]问题是,很少有人能真的做到“放下手机”。一旦手机上手,就像上瘾了一样,根本控制不住自己。这该怎么办呢?

别着急,咱们来看看问题究竟出在哪里。

02 你未必有手机成瘾

有些读者可能对生活抱有一种完美主义倾向,总觉得自己应该放下手机、做点更有价值的事。然而,手机已经成为现代生活的一部分,买东西、与人沟通,休闲娱乐都离不开它。因此,不能盲目认为“我有手机成瘾”。

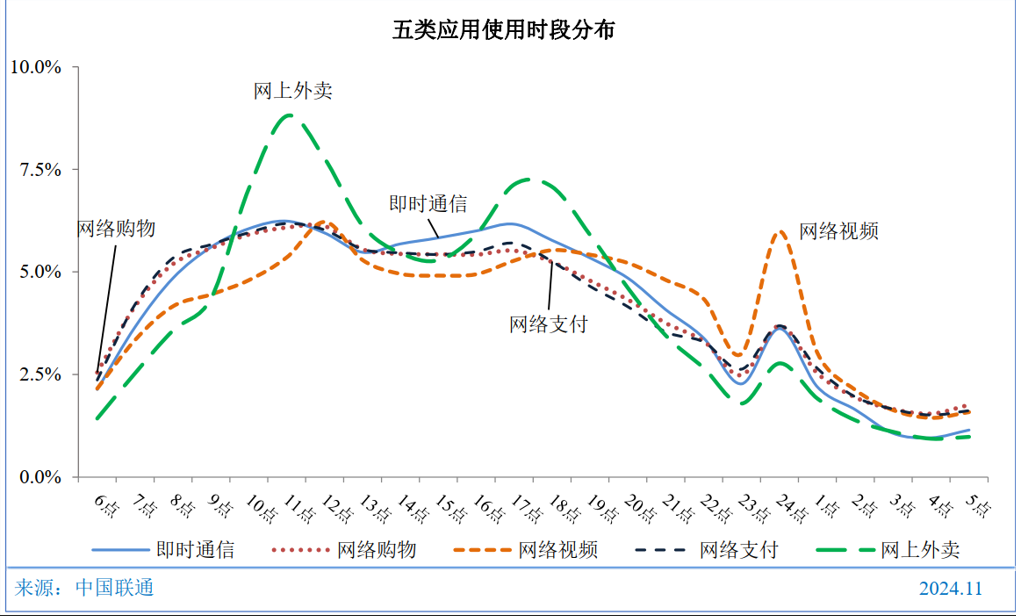

手机使用情况(来源:第55次《中国互联网络发展状况统计报告》)

美国精神病医学学会将成瘾分为两类:

一类由特定的物质引起,比如吸烟、酗酒、药物依赖;

二是与行为有关的,像是赌博。[3]

手机成瘾(MPA)理论上属于后者,不过,相关研究存在许多争议,国内、国外都没有将其当作疾病,而更多地视为一种不良生活习惯。[4]

是否手机成瘾,主要看玩手机对生活的影响。比如,有没有因为玩手机,出现头晕、疲倦、视力模糊、手腕疼痛、颈后部疼痛等不适。再如,与亲友在现实中互动,是社会支持的重要组成部分。如果一个总是逃避现实交流,而更愿意通过手机与人联络,就有可能存在手机成瘾。[5,6]

1. 上课、工作时难以集中注意力。

2. 因为使用手机,出现视力模糊、手腕疼痛、颈后部疼痛等不适。

3. 如果手机不在身边,我会感到焦躁难安。

4. 我在使用手机的时候,感到兴奋、愉悦。

5. 一有时间,我就会检查社交媒体。

6. 比起现实中的交流,我更喜欢通过手机与人联络。

7. 手机充满电,也用不了一天。

8. 刚放下智能手机又迫不及待地拿起来用。

9. 周围人都跟我说,我花在手机上的时间实在太多了。

10. 我一次又一次尝试缩短使用智能手机的时间, 却总是失败。

03你可能不了解手机成瘾

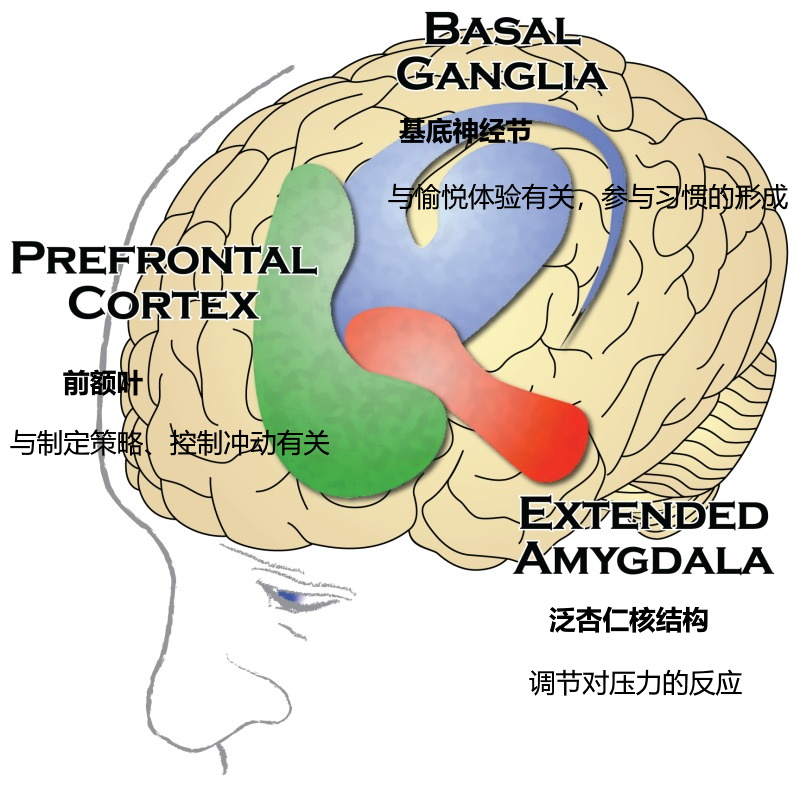

手机成瘾的机制非常复杂,大致来说,包括3个环节。

首先是强化。强化分为两类:一类是正向的,比如,拿起手机,看到一段新鲜的、有趣的视频;另一类是负向的,比如,在某些场合感到焦虑,打开手机、进入数字世界,焦虑便消失了。二者都可以激活大脑的奖赏系统,进而形成长期记忆:玩手机是好的。[4]

其次是自控。心理学家们通常认为,自控就像肌肉。一方面,具有某种极限,另一方面,可以通过科学的锻炼改变。当代人工作繁忙,上了一天班之后,自控能力可能降到很低的水平。此时再面对手机,很难克制住“刷刷刷”的想法。[7]

与成瘾有关的脑区(来源:《THE NEUROBIOLOGY OF SUBSTANCE USE, MISUSE, AND ADDICTION》)

最后是应对。想控制手机的使用时间,却反复遭遇失败,人们往往下意识地责备自己,“我怎么管不住自己的手呢”。然而,自责是一种不成熟的应对方式。有研究显示,遇事总是责备自己的人,更有可能出现手机依赖。[8]

04 你也许选择了错误的方法

控制手机使用的方法,大致可以分为两类。第一类针对手机成瘾的特点,采取针对性的措施。

首先,客观评估手机的使用情况。在手机上安装时间追踪应用,再准备一份手机使用情况记录表。如果焦虑是拿起手机的原因,那么,手机成瘾只是结果——不想办法解决焦虑问题,迟早会再次出现成瘾行为。

思维监测卡(来源:NHS)

其次,可以循序渐进地增加自己的自控能力。比如,先从偶尔的停顿开始,想用手机的时候,忍耐5分钟试试;接着,卸载不常用的应用,关闭不必要的通知;之后,可以考虑每周找出一个晚上,彻底不用手机。如此有序锻炼,就能增加自控力。

最后,学会正确的应对策略。有进步时奖励自己,效果不理想时,不要责备自己。试着提醒自己:手机是生活、工作的一部分,推荐算法等技术,又在客观上加大了控制手机成瘾的难度。

说到这里,可能有读者会问:这些办法看起来太麻烦了,有没有更简单一点的办法?

有,这就要说到第二类干预手段——运动!

许多研究现实,在减少手机成瘾方面,运动的效果比心理学干预好。具体来说,球类运动等开放型运动比跑步、体操等封闭式运动效果好;而开放运动与封闭式运动结合的混合型运动效果最好。

每次30分钟、每周3次以上,既与朋友打打球,又做些有氧、力量训练,持续上8周,便有可能戒除手机成瘾。[9,10]

结语

放下手机,不是一件容易事儿。拿开篇提到的研究来说,只有1/4的志愿者坚持到了最后。不过,也不必沮丧,因为大脑的可塑性很强。今年1月的一项研究显示,放下手机3天,脑神经元的活动模式就会发生改变。

说白了,手机是为我们服务的。通过一定的策略,完全可以做到“物物而不物于物”。

作者:赵言昌 中国科普作家协会会员

审核:唐义诚 中国心理学会心理学普及工作委员会秘书长

出品:科普中国

参考文献

[1] SCHMITGEN M M, HENEMANN G M, KOENIG J, et al. Effects of smartphone restriction on cue-related neural activity[J/OL]. Computers in Human Behavior, 2025, 167: 108610. DOI:10.1016/j.chb.2025.108610.

[2] NIKOLIC A, BUKUROV B, KOCIC I, et al. Smartphone addiction, sleep quality, depression, anxiety, and stress among medical students[J/OL]. Frontiers in Public Health, 2023, 11: 1252371. DOI:10.3389/fpubh.2023.1252371.

[3] 美国精神医学学会. 精神障碍诊断与统计手册(第5版)(DSM-5)[M/OL]. 张道龙 等, 译. 北京大学出版社, 2015[2025-03-12]. https://book.douban.com/subject/26603084/.

[4] LI J, YANG H. Unveiling the grip of mobile phone addiction: an in-depth review[J/OL]. Frontiers in Psychiatry, 2024, 15: 1429941. DOI:10.3389/fpsyt.2024.1429941.

[5] KWON M, LEE J Y, WON W Y, et al. Development and Validation of a Smartphone Addiction Scale (SAS)[J/OL]. PLoS ONE, 2013, 8(2): e56936. DOI:10.1371/journal.pone.0056936.

[6] 赵显文, 史滋福, 郑凯文, 等. 中文版智能手机成瘾问卷在大学生群体中的信度和效度[J]. 心理技术与应用, 2019, 7(7): 416-423.

[7] DUCKWORTH A L, SELIGMAN M E P. The Science and Practice of Self-Control[J/OL]. Perspectives on psychological science : a journal of the Association for Psychological Science, 2017, 12(5): 715-718. DOI:10.1177/1745691617690880.

[8] 谢念湘, 岳金明. 应对方式对大学生手机依赖的影响:心理成熟度的调节作用[C/OL]//国际中华应用心理学研究会第四次会员代表大会及学术交流会论文集. 银川, 2018: 209-219[2025-03-13]. https://d.wanfangdata.com.cn/conference/10248599.

[9] LI Z, XIA X, SUN Q, et al. Exercise intervention to reduce mobile phone addiction in adolescents: a systematic review and meta-analysis of randomized controlled trials[J/OL]. Frontiers in Psychology, 2023, 14: 1294116. DOI:10.3389/fpsyg.2023.1294116.

[10] 潘桦, 张萌, 黄建榕. 大学生手机成瘾干预方法有效性的meta分析[J]. 职业与健康, 2023, 39(2): 260-269.

来源: 科普中国

内容资源由项目单位提供

科普中国公众号

科普中国公众号

科普中国微博

科普中国微博

帮助

帮助

科普中国

科普中国