许多人认为,动物肝脏是动物机体解毒排毒的脏器,因此,就像一个污水处理厂,池子里充满了毒素。但在日常生活中,猪肝、鹅肝等都能够食用,且营养丰富味道鲜美,这似乎是一个矛盾。

那么,这个矛盾在现实中是如何和谐共存的呢?我们从科学角度来分析一下。

肝脏中到底有没有毒素?

事实上,动物肝脏作为一个代谢机构,其解毒机制是通过酶系统将脂溶性毒素转化为水溶性物质,随胆汁或尿液排出,因此健康猪的肝脏能有效处理毒素,残留量通常较低;而且,肝脏的排毒解毒功能是一个过程,并非直接将未处理的毒素都堆积在里面,毒素经过肝脏处理后只有极少量的代谢物残留,如胆红素等。

因此,一般来说,常规家畜(猪、牛、羊、鸡)的肝脏在规范处理后都可安全食用,但需注意来源和摄入量。只要正规养殖场的家畜家禽,能够控制饲料安全,避免重金属(如铅、镉)和药物残留超标,同时在屠宰前按规定进行检疫,屠宰过程将有病变的肝脏(如硬化、肿大)剔除,就能确保上市产品安全。

下面,我们来了解一下动物肝脏(主要介绍猪肝和鹅肝)的一些知识。

肝脏并非只是解毒和排毒,还担负机体非常重要的代谢功能

所有动物肝脏的功能,包括人类都差不多,是机体的重要代谢中心,其主要功能有:

第一,参与三大营养物质的代谢,即:储存糖原(血糖的备用形式),调节血糖平衡(如将多余的葡萄糖转化为糖原);合成胆固醇、脂蛋白,协助脂肪运输与分解,合成血浆蛋白(如白蛋白、凝血因子)、分解氨基酸并处理代谢废物(如氨转化为尿素);储存维生素A、D、B12及铁、铜等矿物质,供身体需要时释放。

第二,具有复杂的解毒与排毒功能:通过酶系统(如细胞色素P450)将脂溶性毒素(药物、酒精、代谢废物)转化为水溶性物质,经胆汁或尿液排出;分解血红素生成胆红素,并通过胆汁排出体外。

第三,防御病原体和免疫功能:肝脏中的免疫细胞(如库普弗细胞)可吞噬细菌、病毒及衰老红细胞,清除血液中的有害物质;还能通过吞噬病原体、清除抗原-抗体复合物,参与先天性和适应性免疫反应。

第四,胆汁生成与消化辅助功能:分泌胆汁,每日分泌约 800–1,000 mL 胆汁,帮助肠道消化脂肪(乳化脂肪)并促进脂溶性维生素(A、D、E、K)的吸收;调控胆固醇,通过胆汁排泄多余胆固醇,维持体内胆固醇平衡。

第五,血液相关功能:造血与储血,胎儿期肝脏是主要造血器官,成年后仅在应急情况下(如严重贫血)恢复部分造血功能;储存全身约 10%~15% 的血液,在失血时释放补充循环血量;凝血功能,合成凝血因子(如纤维蛋白原、凝血酶原),维持正常凝血机制。

第六,激素调节,灭活多余激素(如胰岛素、甲状腺激素、性激素),防止激素水平失衡。

不同动物肝脏在功能方面有些差异,如草食动物(如牛、羊)的肝脏代谢植物毒素(如生物碱)能力较强;肉食动物(如北极熊)的肝脏可能富集高剂量维生素A或食物链顶端的污染物;部分深海鱼肝脏含特殊脂类(如角鲨烯)或易积累汞等重金属。

那么,既然肝脏是动物体内的“化工厂”,承担代谢、解毒、免疫、储存等核心功能,其结构和功能的高度复杂性也意味着食用时有一定安全风险,如导致维生素A过量或摄入污染物等。既然如此,为啥人们还乐意食用一些动物肝脏呢?

这是因为,动物肝脏有着丰富的营养价值

如猪肝和鹅肝,就是营养成分很高的美食。

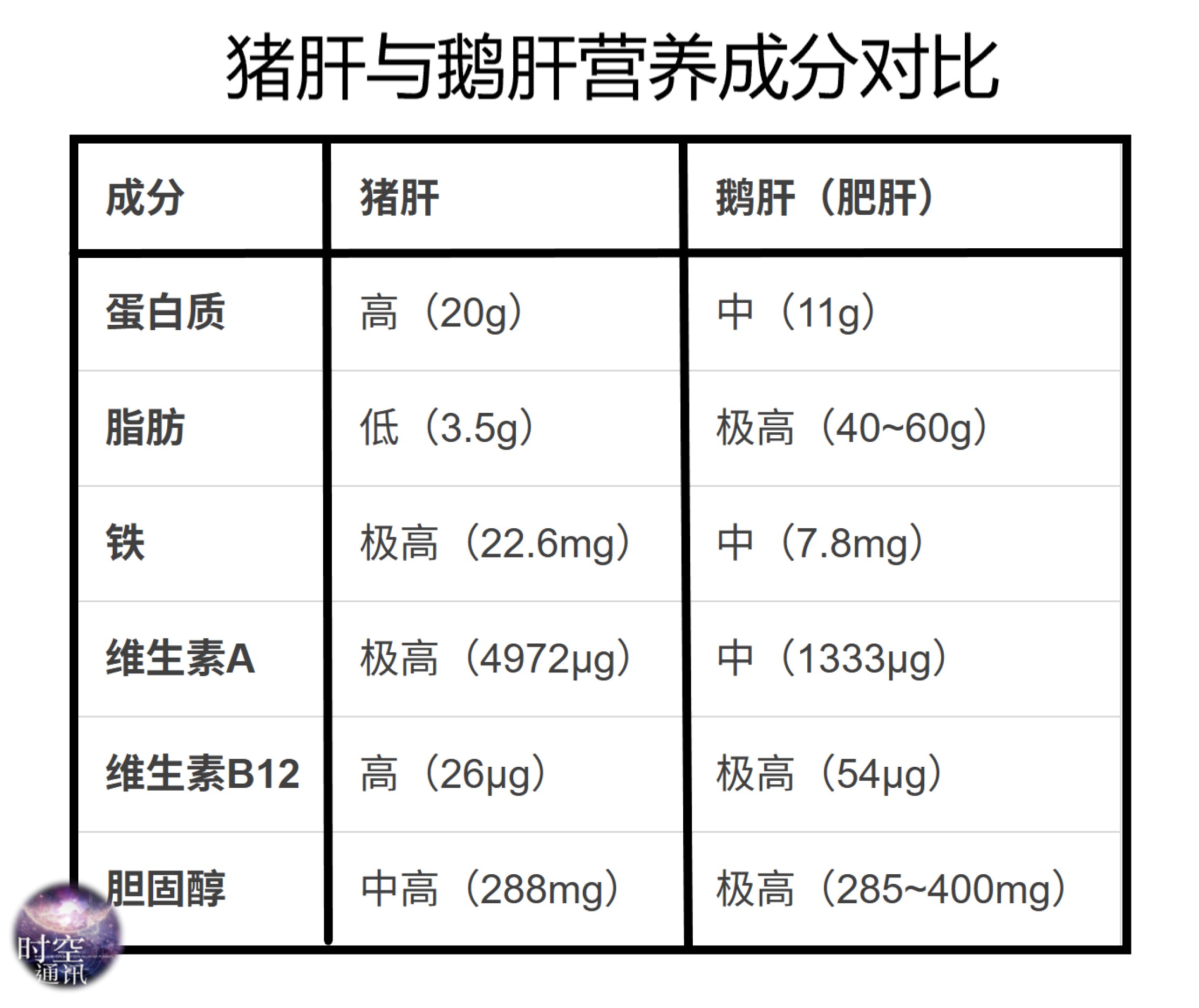

猪肝的主要营养成分为:每百克猪肝含有优质蛋白质约 20g,且人体极易吸收;铁元素(血红素铁)约 22.6mg,是瘦猪肉的7倍以上,吸收率高达15%~35%;维生素A(视黄醇)约 4972μg,远超每日推荐量(成人800μg);维生素B族B12约26μg,叶酸约425μg;微量元素锌约5.8mg,硒约19μg;胆固醇含量约 288mg。

因此,猪肝可以补充人体必需的氨基酸等营养成分,其中的血红素铁是缺铁性贫血人群的补血核心;高含量的维生素可以改善夜盲症和皮肤健康,促进红细胞生成,维持神经系统功能,增强免疫力;孕妇适量补充,可预防胎儿神经管缺陷等。

鹅肝(法式肥肝)的主要营养成分为:每百克脂肪含量约40~60克(普通鹅肝约3~5克),热量高达 460kca,但主要是单不饱和脂肪酸(类似橄榄油);维生素A含量约 1333μg,低于猪肝,但仍为优质来源;维生素B12约 54μg,是猪肝的2倍以上,对神经功能至关重要;铁元素含量约 7.8mg,虽低于猪肝,但吸收率较高;其他脂溶性维生素维生素E(抗氧化)、维生素D(促进钙吸收);胆固醇约 400mg,需谨慎食用。

怎样安全合理的食用动物肝脏呢?

从猪肝和鹅肝的营养成分差异来看,猪肝更适合缺缺血性贫血、维生素A缺乏症等患者;鹅肝(肥肝)则更适合术后恢复期等需要快速补充能量或脂溶性维生素的人群。安全合理食用猪肝和鹅肝,要注意做到以下几点:

一要做好采买加工烹饪环节。在选择购买时,要注意甄别肝源的质量,至少目视要新鲜正常,要选择购买正规养殖场或来源渠道正规,屠宰检疫合规的肉类肝脏,这样可以避免不规范养殖可能存在的重金属和药残超标产品;购买回来后要通过浸泡、焯水等方法去除血水和水溶性毒素;在加工烹饪过程,要采用100°C以上温度杀灭绝大部分病原微生物,充分加热煮熟。

这样经过处理加工的健康猪肝就能将极微量的残留和毒素清除掉,食用是安全的。

二要控制好摄入量。猪肝鹅肝等动物肝脏虽然营养丰富,但过量食用对身体也会造成损害和风险。如猪肝维生素A含量较高,人体虽然需要,但每日补充量大于3000微克就可能中毒。因此,成人每月控制在食用1-2次,每次50~100为好。

三是有些人群不宜食用或只能少食用。如孕妇摄入过量的维生素A,可能导致胎儿致畸;猪肝嘌呤含量每百克高达275mg,痛风患者摄入后容易导致尿酸升高,从而诱发痛风;而鹅肝由于脂肪和胆固醇含量极高,高血脂患者应该尽量避免食用。

对不熟悉的动物肝脏,应保持警惕并查阅可靠资料后确定可否食用。有些动物肝脏具有毒性,食用风险高,因此不建议食用,如:

1、北极熊的肝脏。富含超高剂量维生素A,每百克高达450000–900000微克,远超人体耐受极限(成人推荐量每日800微克,上限为 3000微克),食用后可能引发 急性维生素A中毒,症状包括头痛、恶心、脱皮,严重时可致昏迷或死亡。

2、鲨鱼、旗鱼等大型掠食性鱼类的肝脏。处于食物链顶端,易富集 汞、多氯联苯(PCBs) 等重金属和污染物,长期食用可能导致 神经损伤、肝肾病变,孕妇和儿童尤其需规避。

3、河豚(部分品种)的肝脏。河豚肝脏含 河豚毒素(TTX),一种剧毒神经毒素(毒性为氰化物的千倍以上),即使微量摄入也可导致 呼吸麻痹、死亡,日本等国有严格禁食规定。

4. 某些深海鱼类的肝脏(如鳕鱼肝以外的品种)。部分深海鱼肝脏可能含蛇鲭毒素(Gempylotoxin),或过量维生素D,会引发腹泻、头痛,长期积累可能导致维生素D中毒(血钙升高、肾损伤)。

5. 野生食腐动物或病畜的肝脏。野生食腐动物(如秃鹫)肝脏可能携带病原体(细菌、寄生虫),病畜肝脏可能出现病变或药物残留,感染风险高,如炭疽、沙门氏菌等。

6. 宠物或实验动物的肝脏。非食用目的饲养的动物(如猫、狗、实验鼠)肝脏可能含未批准的药物残留或激素,健康隐患不明确,法律和伦理上也不建议食用。

综上所述,动物肝脏既是美食,且富有很高的营养价值,又有食用风险和可能导致不良后果,应科学对待,适量食用,才能趋利避害,确保健康。

时空通讯原创文章,请尊重作者版权,感谢阅读。

来源: 时空通讯

科普中国公众号

科普中国公众号

科普中国微博

科普中国微博

帮助

帮助

时空通讯

时空通讯