编者按

翻开课本,张衡、毕昇、钱学森、邓稼先、袁隆平、屠呦呦……这些写入其中的闪亮名字,将科学火种植入一代代学人血脉,构筑起成长路上的精神底色。北京市科协推出“课本里的科学家”专栏,聚焦中小学教材中提及的科学先驱,带您走近那些孩子们在教室“遥望”的身影——他们或仰望星空,或俯首实验,以好奇心为火种,照亮科学探索之路。

"聪明在于学习,天才在于积累"

这句镌刻在人教版

语文六年级下册教材中的名言

出自中国现代数学的奠基人华罗庚

1956年在北京大学的演讲

1982年4月30日

华罗庚以全票当选

美国国家科学院外籍院士

成为首位获此殊荣的中国数学家

让世界见证了中国数学的崛起

本期让我们一起翻开历史长卷

探寻这位数学巨匠的传奇人生

寒门逆旅:从杂货铺到清华园

华罗庚,1910年11月12日出生于江苏金坛。家庭贫困的他,初中毕业后便因拿不出学费而中途退学,回到家里帮助父亲料理杂货铺。19岁那年,一场伤寒几乎夺去他的生命,左腿残疾更是让他步履维艰。但他对数学的热爱和执着却从未停止,正如他后来所言:“我要用健全的头脑,代替不健全的双腿!”在昏暗的油灯下,他用5年时间自学完成了高中和大学低年级的全部数学课程。

1927年的华罗庚

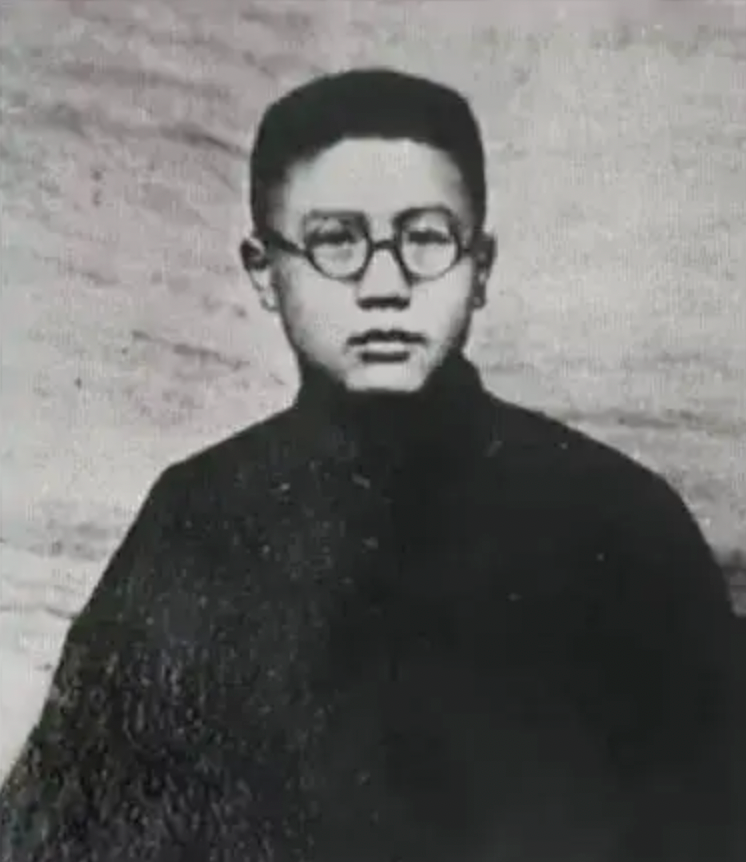

1930年,19岁的华罗庚凭借一篇《苏家驹之代数的五次方程解法不能成立的理由》崭露头角,这篇论文引起了清华大学数学系主任熊庆来的关注,破格聘用他为助理员。在清华大学,华罗庚如饥似渴地学习,自学完成学业,发表了十几篇论文,自修了英、法、德语,1933年被破格提升为助教,两年后成为讲师。

华罗庚引起熊庆来注意的论文

两度归国:铸就科学忠魂

1936年,华罗庚赴剑桥大学深造,1937年抗战爆发,他毅然放弃剑桥学业回国,在西南联合大学担任教授。华罗庚居住环境简陋,生活和工作条件十分艰苦,然而,就是在这样恶劣的环境中,华罗庚完成了他人生中重要的一部著作《堆垒素数论》。这本书成为20世纪经典数论著作之一,对后世的数论研究产生了深远影响。

20世纪30年代华罗庚与家人在西南联大

1946年秋,华罗庚应普林斯顿大学的邀请,赴美访问。华罗庚曾担任普林斯顿大学客座讲师,并于1948年被美国伊利诺伊大学聘为终身教授。这一时期,他的研究范围扩大到多复变函数论、自守函数和矩阵几何等领域,取得了众多重要成果。但华罗庚并没有在美国久居之意,他时刻牵挂着祖国,决定放弃伊利诺伊大学终身教授的职务,带着妻儿踏上归途。

华罗庚与许多留学同学一同乘轮船回国

“梁园虽好,非久居之乡。”这是他在归国途中写下的《写给留美同学的公开信》中的一句话, 这封信通过无线电波传遍世界,感动了万千海外华夏学子,为新中国唤回大批留学人才。

《写给留美同学的公开信》

1950年,回国后的华罗庚投入到新中国的数学事业建设中。他筹建了中国科学院数学研究所,并担任首任所长。在他的带领下,数学研究所迅速成为国内数学研究的重要基地,培养了一批杰出的数学人才。

华罗庚还积极开展数学研究工作,推动我国解析数论、矩阵几何学、自守函数论与多个复变数函数论等数学领域的发展。他的研究成果不仅在理论上具有重要价值,而且在实际应用中也发挥了重要作用。华罗庚还倡导并主持了各种数学讨论班,促进了学术交流与合作。他倡导在中国举办中学生数学竞赛活动,为中国数学事业储蓄后备力量。在他的影响下,我国数学研究氛围日益浓厚,数学水平不断提高,逐步跻身世界前沿。

“双法”革命:从书斋到广袤大地

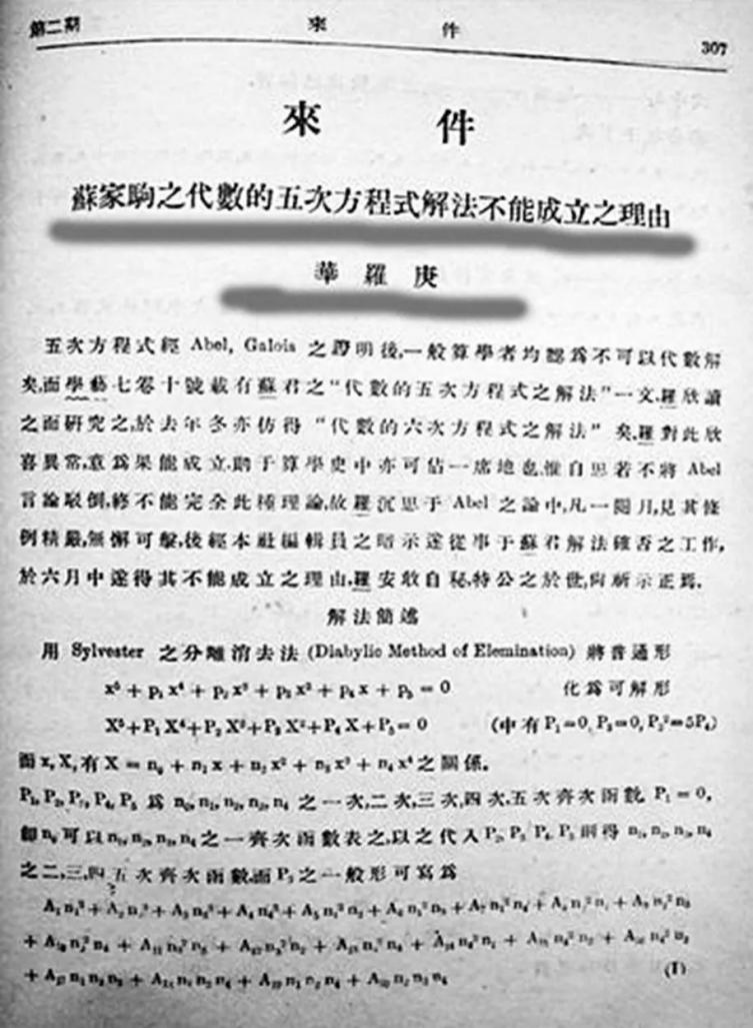

华罗庚的科研生涯从不止于书斋。20世纪60年代,他深入厂矿车间,将高深数学原理凝练为“优选法”与“统筹法”。在山西大同车站,华罗庚运用统筹法对煤炭运输流程进行了优化。他通过统筹安排上水、除灰、装煤等环节,使原本混乱的运输流程变得井然有序,当天运力就提高了20%,实验结束时,运力翻了一番,极大地提升了运煤效率,有效缓解了北京的缺煤问题。在大庆油田,华罗庚推广 “0.618法”,即优选法中的黄金分割法,用于优化焊接工艺,有效提高了焊接质量和效率,使工人逐步成长为技术能手。

华罗庚在讲解“0.618法”

为了让“双法”惠及更多人群,华罗庚的足迹遍布全国20余个省,举办了数百场讲座。他深入浅出的讲解配合生动形象的比喻,让普通工人、农民都能轻松理解并掌握这些科学方法。他还撰写了《统筹方法平话》等科普著作,以通俗易懂的语言,将数学知识传授给广大民众,教会农民如何科学种田,为农业生产的现代化提供了有力支持。华罗庚被誉为“人民数学家”,他始终心怀人民,将数学知识与实际应用紧密结合,为国家的经济建设和人民的生活福祉作出了卓越贡献。

华罗庚(右二)在内蒙古自治区呼和浩特市纺织系统推广优选法

国际认可:科学界的不朽印记

1982年,华罗庚当选美国国家科学院外籍院士,成为首位获此殊荣的中国科学家。这不仅是对其个人科学研究的高度认可,更代表着中国数学在国际舞台上的崛起和影响力。他还被法国南锡大学、香港中文大学、美国伊利诺伊大学授予荣誉博士学位,是新中国数学和计算机领域的开拓者。

1985年6月12日,华罗庚在日本东京大学进行数学学术交流时,因突发心肌梗塞而逝世。在生命最后一刻,他仍站在讲坛上,将自己的一生奉献给了数学事业,践行了“工作到最后一刻”的誓言。75载人生,他发表200余篇论文,专著10部,开创“中国数学学派”,其学术成果被国际数学界以“华氏定理”“华-王方法”命名。去世后,国际数学界将一颗小行星命名为“华罗庚星”,让他的名字永镌星空。

华罗庚在日本东京大学演讲

华罗庚的一生,是“聪明在于学习,天才在于积累”的最佳注解。从杂货铺的油灯到国际学术殿堂,他用残缺之躯走出了一条科学报国的壮阔之路。正如他在北大演讲中所言:“科学成就是由一点一滴积累起来的,唯有长期的积聚才能由点滴汇成大海。”这位“人民数学家”以赤子之心与卓越成就,为后世学子树起了一座精神的丰碑。

参考资料:

1.中国科学家博物馆.16岁辍学,21岁入职清华,他靠的是什么?丨华罗庚

2.新华每日电讯.38年前的今天,他离开了…他用一生告诉世人:“什么才是最优选择”

3.中国科学报.他扔掉拐杖,在东京大学讲完人生最后一课

4.共产党员.他是人民的数学家,为国工作到生命最后一天

5.科技导报.华罗庚:中国杰出的战略数学家 | 科技导报

制作:北京市科协融媒体中心

记者:王雨晴

制图:吉振

来源: 北京科协

科普中国公众号

科普中国公众号

科普中国微博

科普中国微博

帮助

帮助

北京科协

北京科协