海鲜,作为许多人餐桌上的美味佳肴,富含优质蛋白质、维生素和矿物质,深受大家喜爱。然而,近年来海洋生物重金属污染的问题受到普遍关注,其中砷污染尤为引人关注。今天,就让我们来聊聊海产品中的砷,以及如何检测它的毒性。

一、砷的危害与形态

砷是一种广泛存在于自然界的元素,但在海产品中,它主要以无机砷(如三价砷As (III)和五价砷As (V))和有机砷(如一甲基砷MMA、二甲基砷DMA和砷甜菜碱AsB等)的形式存在。无机砷的毒性较大,尤其是三价砷,是一种剧毒物质;而砷甜菜碱几乎无毒。因此,检测海产品中不同形态砷的含量,对于评估其毒性大小具有重要意义。

二、检测技术的突破

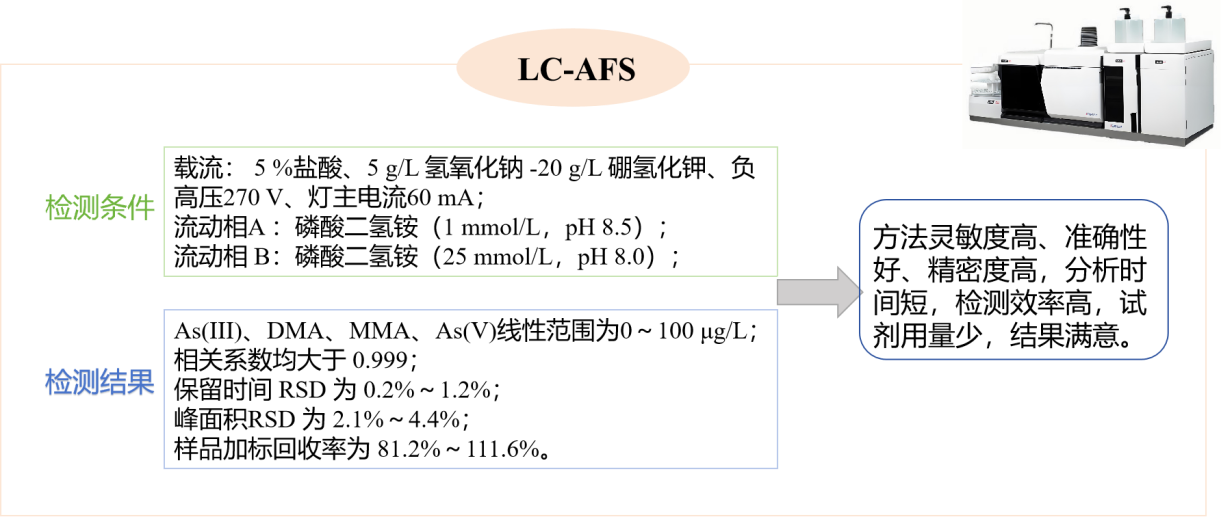

为了准确检测海产品中的砷形态,科学家们不断探索和改进检测方法。目前,液相色谱-原子荧光联用技术(LC-AFS)因其灵敏度高、准确性好、精密度高、分析时间短等优点,成为了检测海产品中砷形态的有效手段之一。

最近,泉州疾控专业人员在《现代预防医学》上发表了一篇题为“液相色谱-原子荧光联用技术检测海产品中形态砷”的研究论文。研究人员通过优化LC-AFS的检测条件,对泉州市本地的64份海产品进行了检测。结果显示,虽然部分海产品总砷含量较高,但大部分砷是以无毒的砷甜菜碱形式存在。而真正有毒的无机砷含量并不高。这说明,仅以总砷含量来判断海产品的安全性是不够的,必须进一步检测形态砷,尤其是无机砷的含量,才能更准确地评估其毒性。

三、关于砷中毒的误解与真相

提到海鲜中的砷,很多人会担心:“吃海鲜会不会中毒?”其实,正常情况下,食用海鲜是安全的。但为了确保安全,建议选择正规渠道购买海鲜,并避免过量食用单一食物。不过,关于砷中毒,确实存在一些常见的误解,接下来我们来一一澄清。

误解一:吃虾会中毒,因为虾里面含有砷

虾体内确实含有砷,但主要是以有机砷(如砷甜菜碱)的形式存在。砷甜菜碱是一种几乎无毒的砷化合物,其毒性远低于无机砷(如三价砷和五价砷)。在正常情况下,人体摄入虾中的砷甜菜碱后,大部分会通过尿液排出体外,不会对人体健康造成危害。

误解二:海鲜和维生素C一起吃会生成砒霜

这种说法在理论上看似合理,但实际上几乎不可能发生。首先,海鲜中主要含有有机砷(如砷甜菜碱),而不是无机砷。有机砷在人体内很难转化为无机砷。其次,即使海鲜中含有少量无机砷,要将其完全转化为砒霜,需要非常苛刻的条件,包括极高的浓度、特定的化学环境等。而在日常饮食中,这些条件很难同时满足。

误解三:砷中毒很容易发生

砷中毒确实存在,但发生条件相对苛刻。砷中毒主要分为急性砷中毒和慢性砷中毒。

(1)急性砷中毒:通常需要短时间内摄入大量砷。例如,误食含有剧毒无机砷的化合物(如砒霜)或者饮用被砷严重污染的水。在正常饮食和生活条件下,这种情况很少发生。

(2)慢性砷中毒:则是长期低剂量接触砷化物所致。例如,长期饮用砷含量超标的地下水,或者长期食用被砷污染的农产品。这种中毒过程较为隐蔽,症状可能在数月甚至数年后才逐渐显现。

四、科学检测与安全保障

海产品中的砷污染问题不容忽视,但通过科学的检测方法,我们可以更好地了解其毒性,保障食品安全。液相色谱-原子荧光联用技术的优化和应用,为海产品中砷形态的检测提供了一种高效、准确的手段。未来,随着技术的不断进步,我们相信食品安全检测将更加精准、便捷,让我们的餐桌更加安全。

来源: 泉州疾控

科普中国公众号

科普中国公众号

科普中国微博

科普中国微博

帮助

帮助